Иван Бунин по-литовски

Отличительной особенностью литературной деятельности Международной ассоциации писателей и публицистов в Литве является проведение ежегодных научно-практических конференций, посвящённых творчеству выдающихся русских писателей и поэтов – Юргиса Балтрушайтиса, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Осипа Мандельштама – в их соотнесённости с литовской литературой.

В этом году в уютном зале Дома национальных общин прошло заседание круглого стола «Творчество Ивана Бунина в контексте литовской литературы».

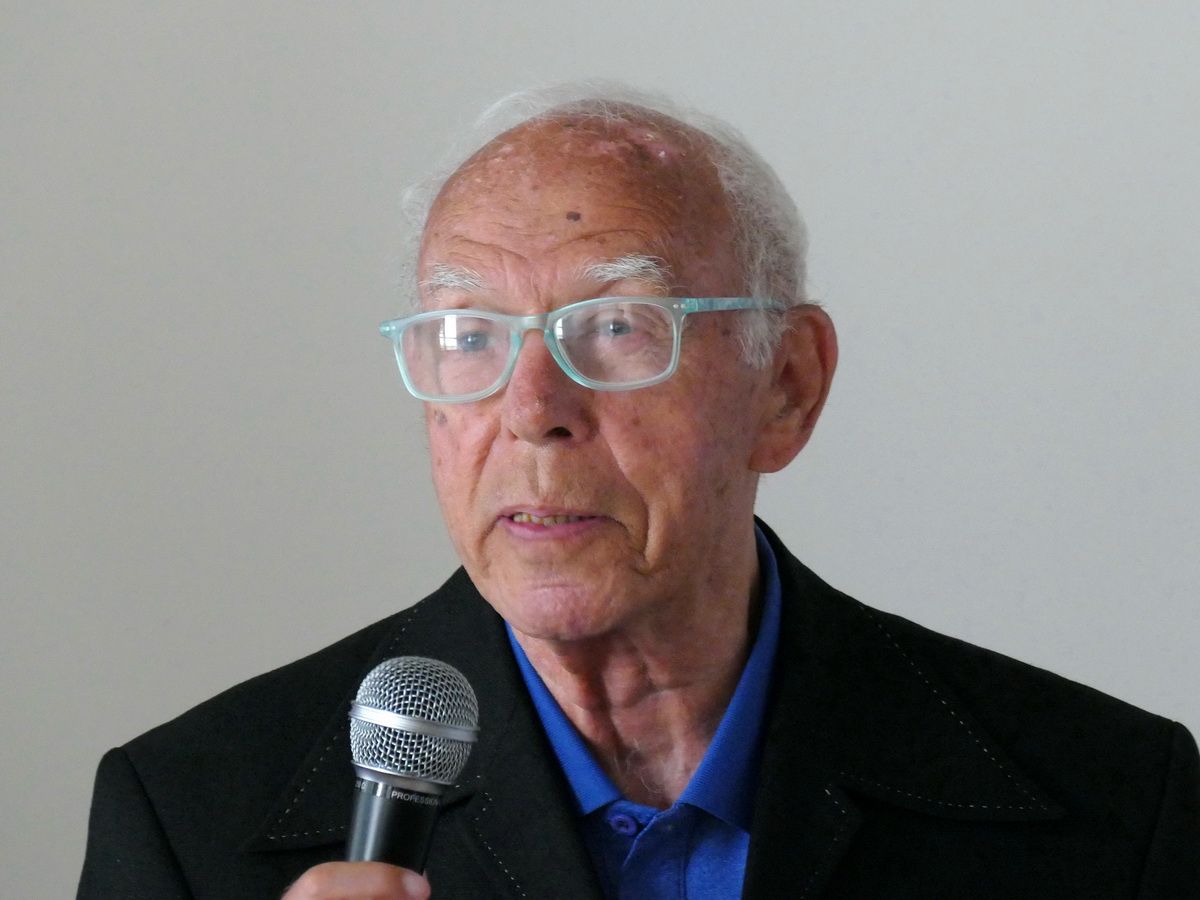

Ведущий Лев Месенгисер начал с прочтения стихотворения Ивана Бунина, мгновенно очаровав присутствующих великолепием бунинских строк: «На мировом погосте//Звучат лишь письмена».

Возникали невольные ассоциации с днём сегодняшним, вслушиваясь в драматические коллизии ХХ века, отразившиеся в текстовой ткани бунинских строк. Докладчик привёл высказывание профессора Игоря Сухих о том, что в своём произведении «Окаянные дни» писатель отобразил «какофонию бунта», и это послужило отправной точкой для его отъезда за границу. Больше на Родину Иван Бунин не вернулся, однако эта экзистенциальная драма жизни постоянно мучила его, о чём свидетельствует и речь писателя на вручении ему Нобелевской премии по литературе в 1933 году: тогда Бунин сказал, что впервые Нобелевская премия присуждается изгнаннику.

«Свобода мысли и совести – для писателя это особенно необходимо» – этой мыслью Ивана Бунина завершил своё выступление Лев Месенгисер.

Речь президента Международной ассоциации писателей и публицистов, как и все последующие выступления, сопровождались видеоматериалом, тщательно и любовно представленным Дорой Месенгисер

Доклад члена МАПП, журналиста Лаймы Дебесюнене был посвящён переводам текстов Ивана Бунина на литовский язык, названы исследователи его творческого наследия в Литве, подробно изложены биографии переводчиков его поэтических текстов на литовский язык, названы имена тех, благодаря профессиональному мастерству которых проза Ивана Бунина зазвучала по-литовски.

Слух ублажали знакомые имена литовских поэтов, обратившихся к переводам стихотворных текстов будущего лауреата Нобелевской премии. Айдас Марченас, Сигитас Геда, Йонас Якштас, Гинтарас Патацкас, Робертас Кетуракис из всех поэтов, переводивших Бунина и названных Лаймой, были наиболее именитыми. Самой молодой из переводчиков и исследователей оказалась Нора Язбутите.

Обращаясь к исследованию творчества Ивана Бунина в Литве, докладчик упомянула имя профессора Вильнюсского университета, и это имя было знакомо многим присутствующим в зале. Речь идёт об Элеоноре Петровне Сафроновой, в нынешнем году достойно отметившей своё девяностопятилетие.

Выступление журналиста одной из ведущих литовских газет и поэтессы Регины Якучюнайте выделялось своей эмоциональностью, живым восприятием бунинских текстов, соотнесением их с литовской ментальностью и раздумьями о современной литовской литературе.

Литовская речь Р.Якучюнайте отличалась образностью. По её мнению, бунинская ностальгия по ушедшим дворянским гнездовьям сродни актуальной для литовского сознания теме исчезающей литовской деревни – не один литовский писатель передавал ощущение образовавшейся в этой связи ментальной и душевной пустоты.

Говоря о произведении Ивана Бунина «Антоновские яблоки», Р.Якучюнайте особо подчеркнула мастерство визуализации писателя – видишь подрумяненный бок, чувствуешь запах, ощущаешь вкус. И тут докладчик восклицает: «Попробуйте положить сегодня яблоки, купленные в магазине, на стол – ни одно не будет пахнуть яблоком!»

В своём выступлении Регина также вспомнила профессора Элеонору Сафронову, своего преподавателя в Вильнюсском университете, читавшую лекции об Иване Бунине так, что они запомнились на всю жизнь!

Завершила свой доклад Р.Якучюнайте риторическим вопросом: «Где найти в Литве книги Ивана Бунина, чтобы насладиться ёмкой красотой его художественного языка?»

Докладчик Сергей Лавров, являясь членом МАПП и Союза журналистов Литвы, сумел заинтересовать слушателей своим обстоятельным и содержательным выступлением, проследив весь путь писателя от рождения до завершения земного бытия.

Богатая и противоречивая личность нобелевского лауреата раскрывалась С.Лавровым во всём исторически обусловленном драматизме житейских перипетий, о чём может свидетельствовать и небольшой отрывок из представленного доклада:

«В 1916 году созрел перелом в сознании и мироощущении Бунина, назревший ещё осенью 1915 г., когда Иван Алексеевич писал своему другу, художнику П. А. Нилусу: «Деревни опустели так, что жутко порой. Война и томит, и мучит, и тревожит». Писатель понимал весь ужас и бессмысленность войны, видел, что народу война не нужна, что она только разоряет страну и уносит множество жизней. «Война всё изменила. Во мне что-то переломилось, наступила, как говорят, переоценка всех ценностей» – эти горькие слова Бунин написал в своём дневнике за 1916 год. Так в конце этого страшного года к Бунину подкрался творческий кризис.

«Совсем отупела, пуста душа, нечего сказать, не пишу ничего; пытаюсь – ремесло и даже жалкое, мёртвое». Достаточно сказать, что с конца 1916 года до января 1920-го – года бегства из Одессы за границу – у Бунина с трудом наберётся с десяток мелких незначительных произведений. Далее следует немой 1920 год – первый год на чужбине. К творчеству Бунин начинает возвращаться очень медленно. Настроения его пессимистичны, неустойчивы. Но постепенно всё же в творчестве писателя начинает звучать и новая нота: в рассказе «Роза Иерихона» он пишет: «Нет разлук и потерь, доколе жива моя душа, моя Любовь, Память! В живую воду сердца, в чистую влагу любви, печали и нежности погружаю я корни и стебли моего прошлого…»

Эти слова – нечто вроде бунинского художественного девиза. Теперь Любовь и Память всё чаще начинают вдохновлять его на воссоздание прошлого, которое видится писателю в ином, преображённом виде.

Большое внимание в своём докладе С.Лавров уделил знаменитому произведению писателя «Деревня». Особо докладчик остановился на непревзойдённой поздней книге Ивана Бунина «Тёмные аллеи». Лучше о любви, о её «тёмных аллеях», сказать воистину нелегко! Создавая новеллы этого удивительного сборника, Бунин спасал свой дух и ум, своё живое пламенное сердце от разъедающей коричневой чумы фашизма в годы Второй мировой войны, которую писатель встретил во французском городе Грасе.

Заключительным аккордом конференции послужил доклад др. Эляны Суодене, подробно изложившей биографию Ивана Бунина в стихотворной форме, интонационно акцентируя малоизвестные сведения о писателе, у которого проза была столь поэтична, а поэзия нередко столь сюжетна, что повлияло, в частности, на «прозы пристальной крупицы» в поэзии Анны Ахматовой.

После завершения конференции в воздухе витал безответный вопрос, заданный одой из докладчиков: «Как сделать так, чтобы молодёжь Литвы могла насладиться преисполненной художественного артистизма (способного охватить и выразить глубину народного характера в его типическом проявлениях), речью Ивана Бунина как на русском, так и на литовском языках, неизбежно обогащая красотой гармонии ум и сердце?»