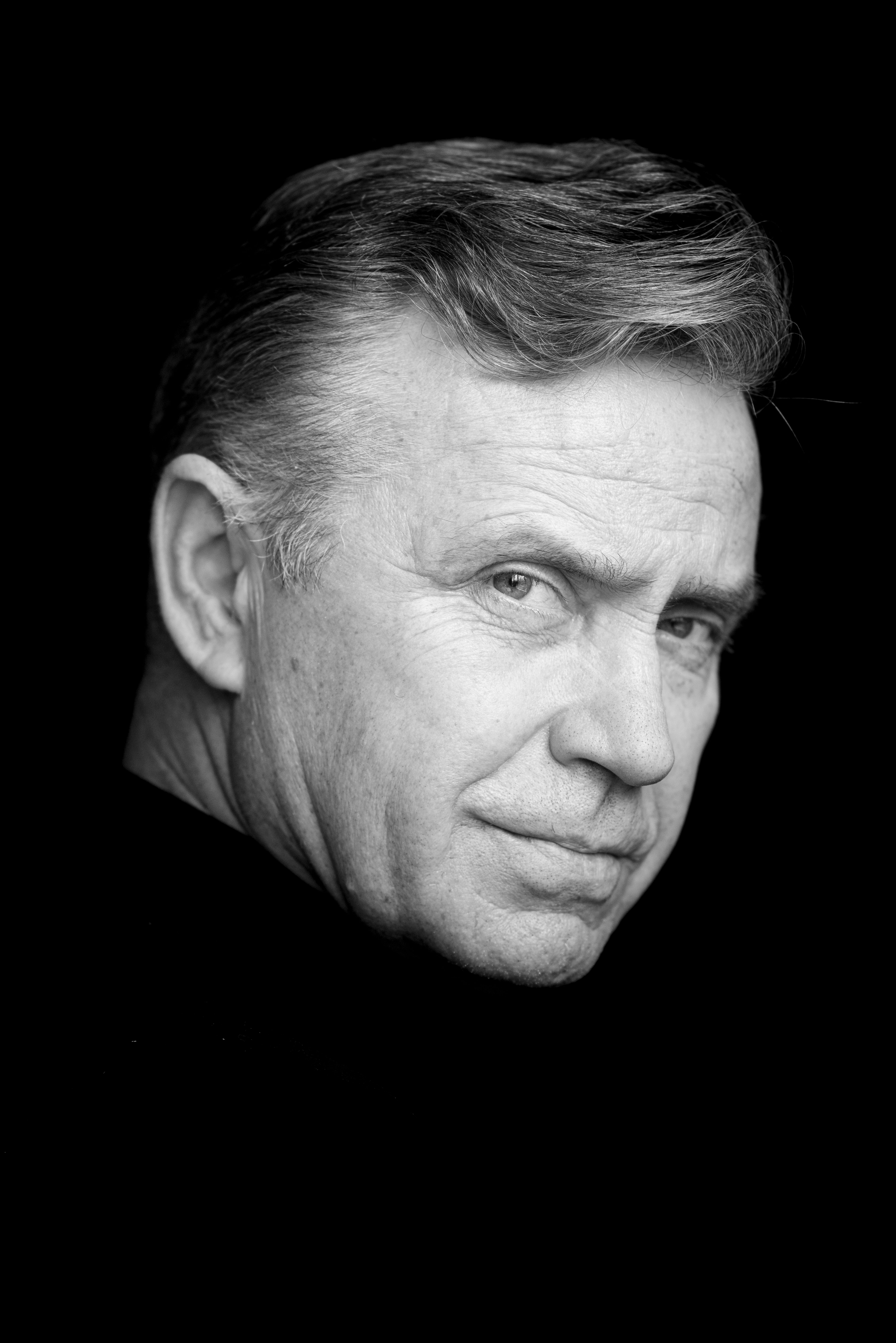

Актёр Видмантас Фиялкаускас отмечает своё 60-летие: «В хорошем театре всегда присутствует смерть».

26 июля свой 60-летний юбилей отметил актёр, режиссёр и театральный педагог Видмантас Фиялкаускас.

В 1992 году он окончил Литовскую академию музыки и театра (курс реж. Йонаса Вайткуса), работал в Литовском государственном академическом драматическом театре, позже – в драматическом театре Юозаса Мильтиниса, в 2007–2008 годах возглавлял театр „Menas“, а с 2014 года является актером труппы Вильнюсского старого театра (бывший государственный Русский драматический т еатр Литвы), как сообщает пресс-служба Вильнюсского старого театра.

Среди самых ярких его сценических работ – Астон в пьесе Гарольда Пинтера «Сторож» (реж. Гитис Габренас), князь Мышкин в «Сказке идиота» по Ф. Достоевскому (реж. Саулюс Варнас), граф Кент в «Короле Лире» У. Шекспира (реж. Йонас Вайткус), Жиль в «Маленьких супружеских преступлениях» по пьесе Э.-Э. Шмитта (реж. Раймундас Банионис) и другие.

В. Фиялкаускас снимался в фильмах „Vienui vieni“, „Nova Lituania“, „I Want to Live“, „Cry Wolf“.

Видмантас любезно согласился побеседовать о театре, о роли как конструкции бытия и об ответственности актёра создавать нечто хрупкое, подлинное и неизбежное.

– Как начался Ваш путь в театр – помните ли тот первый импульс, который определил это направление? Что впоследствии формировало Вас как актёра: учителя, встречи, опыт?

– Я родился и вырос в Укмерге. В культурном центре Укмерге посещал театральный кружок. Меня пригласили на главную роль в спектакле под названием «Кузнечик в стакане». Роль очень понравилась – мне ничего не нужно было делать (я был в стакане), а все вокруг бегают, что-то делают…

Может, тогда я и решил стать актёром: наверное, подумал, что так будет всегда. Спасибо судьбе – мне посчастливилось попасть в руки хороших учителей, которые сказали, что просто красиво выглядеть на сцене – недостаточно.

– Когда Вы почувствовали театр как неизбежность, а не просто профессию? Был ли судьбоносный спектакль, репетиция или опыт?

– Я никогда не воспринимал театр как профессию и долгое время мне было неловко отвечать на вопрос: «Какая у тебя профессия?», потому что мне казалось, что актёр – это не профессия, а своего рода миссия. Можно ли называть работой создание другого человека, создание мира, которого не существует, фантазирование? Это что-то божественное. Мне долгое время казалось странным, что за это ещё и платят деньги.

– Какие из своих ролей или спектаклей Вы бы выделили как ключевые? Что в них было для Вас самым важным – творческая задача или внутреннее узнавание?

– Как ключевые спектакли, в которых мне довелось сыграть, я бы выделил «Сторожа» Г. Пинтера в постановке Г. Габренаса и «Сказку идиота» по роману Ф. Достоевского «Идиот». Работая над персонажами в этих постановках, я понял, что значит конструировать другого человека, который – не ты. И чем дальше они были от меня самого, тем более ценными они мне казались.

Больше всего творческого времени я провёл в Паневежском драматическом театре имени Юозаса Мильтиниса, но и там, и в других театрах, где довелось работать, всё зависело от творческой команды, во главе которой стоит режиссёр: если у него есть интересная задумка, тогда и творческие задачи, и атмосфера искрятся; если нет – театр превращается в профессию.

– Вы говорили, что настоящий спектакль рождается в сердце зрителя. Часто ли Вы чувствуете, что Ваш зритель – зрелый, открытый для такой ответственности?

– Нечасто. Но очень радостно встретить такого зрителя, который приходит в театр не ради развлечения, а чтобы вместе творить и фантазировать.

– Вам важно знать, как зритель пережил спектакль? Нужен ли творцу отклик?

– Почему мы смотрим в зеркало? Видимо, потому, что хотим знать, как выглядим и какими нас видят другие. Точно так же и в театре: зрительный зал – это большое зеркало, которое отражает создаваемый на сцене мир. Полезно знать, что в нём отражается.

– Многие Ваши роли свидетельствуют о предельных переживаниях, духовной слепоте персонажа, падении человека и хрупкости его бытия. Можно ли в театре всё ещё говорить о том, о чём общество всё чаще предпочитает умолчать?

– Мне всегда были интересны люди на грани, потому что в театре «нормальность» наименее интересна. События, которые мы видим на сцене, в реальной жизни случаются один раз, да и то не со всеми. Я считаю, что театр остаётся одним из немногих мест, где можно говорить о том, о чём в обществе принято молчать, о том, что считается «непристойным». А что самое непристойное в нашей жизни? Смерть. В хорошем театре всегда присутствует смерть.

– Педагогическая деятельность – важная часть Вашей творческой биографии. Преподавание – это способ передать технику или помочь молодому человеку открыться другому миру?

– Для молодого человека важнее всего – показать возможности. Часто юноша даже не знает, что такое театр и что в нём можно сделать. Поэтому я и стараюсь ему это показать.

– Театр всё чаще превращается в форму развлечения. Как сохранить его достоинство и глубину в сегодняшнем культурном шуме?

– Повторю уже сказанную мысль: в театре главное - творцы. Когда в этом шуме появится человек, который захочет показать другим возможности иного мира, тогда и возникнет глубина театра в этой мелководности развлечений.

– Должен ли художник сегодня в Литве всё еще быть «боксёром» – защищаться, выживать, сохранять стойкость? Что для Вас лично значит эта стойкость?

– Я считаю, что у добра должны быть кулаки, чтобы защититься и выжить. Жизненные блёстки очень агрессивны, а задача театра – предупреждать людей о надвигающихся опасностях.

– Вы работали с режиссёрами, которые формировали основы литовского театра. Какие уроки запомнились Вам глубже всего – не только технические, но и человеческие, экзистенциальные?

– Первые уроки я получил в Клайпедском университете, учась у Пятрасa Бельскиса. Вместе с основами театра он по-отечески учил нас человечности. Недаром мы называли его «папой». Позже режиссёр Йонас Вайткус научил меня полностью отдаваться театру.

— Ваш театр – это пространство и сна, и реальности. Близка ли Вам мысль о том, что сцена может быть метафизической, а возможно, даже местом духовного спасения человека?

– Мне нравится теория, что актёры на сцене должны направлять свою энергию не горизонтально – в зрительный зал, но вертикально, а зрители, желающие пережить глубокие эмоции, может даже спасение, должны уметь подключаться к этому вертикальному потоку. Но это больше теория, редко встречающаяся в реальности. Возможно, только в японском театре.

– Юбилей – повод оглянуться назад. Чувствовали ли Вы, что родились в нужное время? Может, чаще ощущали себя рожденным слишком рано или вне времени?

– Я жил в очень интересное время. Наверное, не каждый может похвастаться тем, что видел смену строев, возрождение государства. Но в театральном плане иногда было обидно, что лучшие мои творческие годы проходили в пустых, холодных залах, потому что на городских площадях происходили более интересные события, и все потенциальные зрители были там.

– Что бы Вы сказали без сентиментов, но искренне молодому человеку, решившемуся прийти в театр?

– Молодому человеку я хотел бы сказать, что театр – это не место, где купаются в лучах славы. Театр – это место тяжёлой эмоциональной и психологической работы, где созданные персонажи, фантомы могут поглотить тебя целиком. И молодому человеку нужно честно спросить себя, готов ли он к этому.

– Как часто Вы оглядываетесь назад? Что для Вас значит память: благодарность, боль или тайна?

– Пока стараюсь не жить прошлым. У меня ещё много планов и задумок, а память для меня больше похожа на школу – учишься, учишься, но всё равно совершаешь те же ошибки.

– Какой вопрос сегодня Вы задаёте себе чаще всего?

– А долго ли ещё...

Беседовала Ингрида Рагяльскене

На фото - сцены из спектакля «Мелкие супружеские преступления», реж. Раймундас Банионис. ФотоТельмана Рагимова.