Время порождает энергию во Вселенной

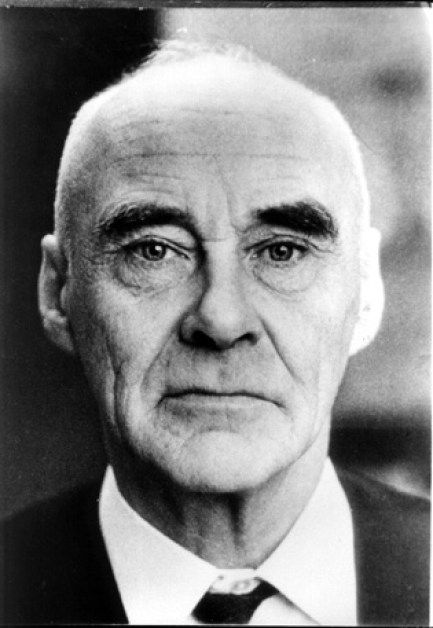

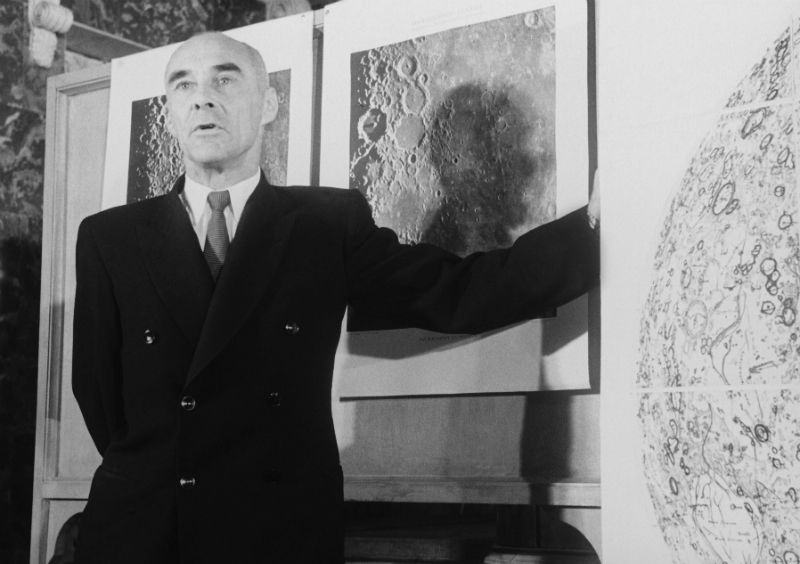

Николай Александрович Козырев родился 2 сентября (20 августа ст.стиль) 1908 г. в Ленинграде (С.-Петербурге) в семье горного инженера Александра Адриановича Козырева, известного специалиста по Министерству земледелия, служившего в департаменте улучшения землеустройства и занимавшегося вопросами гидрологии Казахстана.

Выходец из русских крестьян г. Бугульмы Самарской губ., Козырев-старший дослужился до чина действительного статского советника, что давало ему привилегии потомственного дворянина, распространявшиеся, по дореволюционным законам, на жену и детей. Мать Козырева-младшего Юлия Николаевна происходила из фамилии самарского купца Шихобалова.

По окончании средней школы в 1924 г. Николай Козырев поступил в педагогический институт, затем, по настоянию профессоров, перешел на астрономическое отделение физико-математического факультета Ленинградского университета, который окончил в 1928 г., и был принят аспирантом в Главную астрономическую обсерваторию СССР в Пулкове.

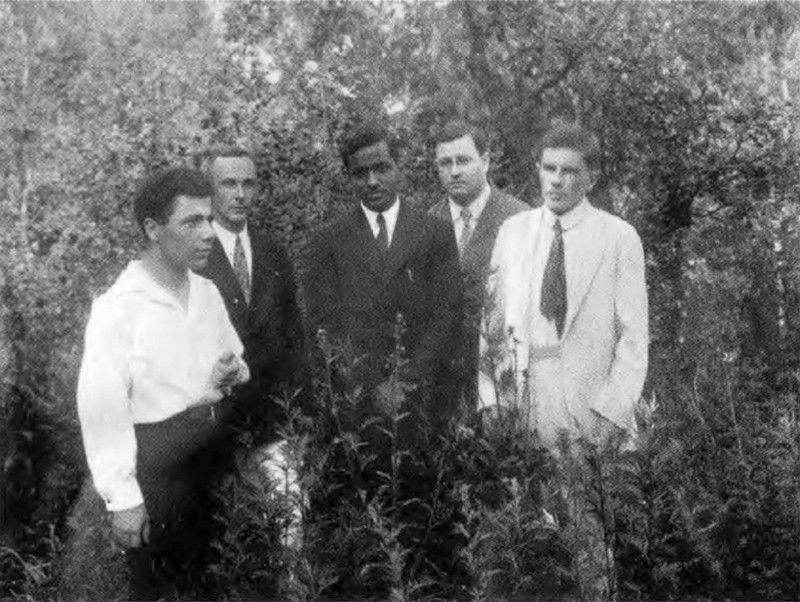

В Пулкове оказались ещё двое ровесников Н.А. Козырева, одновременно окончивших Ленинградский университет, – В.А. Амбарцумян и Д.И. Еропкин. Все трое находились в подчинении академика А.А. Белопольского: двое первых как его аспиранты, а третий как учёный секретарь КИСО (Комиссии по исследованию Солнца), председателем которой был тот же академик.

По окончании аспирантуры (1931) Н.А. Козырев был зачислен совместно с В. А. Амбарцумяном в штат обсерватории специалистом первого разряда.Направленность работ руководителя по аспирантуре несомненно отразилась на характере статей молодого учёного: немалая доля публикаций посвящена спектральным исследованиям Солнца. Но уже в них наметился и самостоятельный подход к решению проблем физики Солнца с использованием "неклассических" методов.

Вполне оригинальными были работы в области теоретической астрофизики, которая тогда "входила в моду" и быстро развивалась на основе успехов квантовой физики, теории относительности, физики атомного ядра.

В.А. Амбарцумян и Н.А. Козырев тесно соприкасались с группой физиков-теоретиков, почти ровесников, окончивших Ленинградский университет приблизительно в те же (двадцатые) годы и работавших в университете и Физико-техническом институте. Из этой группы вышли знаменитости: Г.А. Гамов (1904-1968), Л.Д. Ландау (1908-1968), М.П. Бронштейн (1906-1938), Д.Д. Иваненко (1904-1994). Последние двое неоднократно приезжали в Пулково, где проводились "вольные обсуждения" современных проблем теоретической физики и астрофизики. Это была своеобразная школа "самообразования талантов", где уже "вышедшая в люди" молодёжь училась на международных образцах и не только осваивала сложнейшие теории, но и творчески перевоплощала их.

Учась, учили других: В.А. Амбарцумян преподавал в университете теоретическую физику и теоретическую астрофизику, Н.А. Козырев читал лекции по теории относительности в педагогическом институте. Оба участвовали в создании новой науки - теоретической астрофизики.

В 1934 году Козырев опубликовал важную работу по физике звездных атмосфер, чуть позже дополненную работой Чандрасекара (того самого, в честь которого назван предел массы, после которого бывшие звезды взрываются сверхновыми, превращаясь в нейтронные звезды). Эту теорию назвали теорией Козырева — Чандрасекара.

В то время учёных очень занимали механизмы горения звёзд, и Козырев плотно занялся этой темой, считая, что механизм термоядерного превращения водорода в гелий, предложенный Гансом Бете, недостаточен для объяснения происхождения энергии таких звёзд, как, например, Солнце. К сожалению, довести эту работу до конца Козыреву не удалось. Из-за разногласий с новым директором Пулковской обсерватории он был сначала уволен, а чуть позже, когда директора арестовали по «Пулковскому делу», тот на допросе назвал Козырева одним из соучастников, и 7 ноября 1936 года Николая Козырева арестовали, а 25 мая 1937 года осудилив связи с «Пулковским делом» на десять лет тюремного заключения. Писатель С.Д. Довлатов пишет об этом процессе: «Обвиняли его в попытке угнать реку Волгу. То есть, буквально угнать из России — на Запад. Козырев потом рассказывал: „…когда сформулировали обвинение, я рассмеялся. Зато когда объявляли приговор… было не до смеха“».

Его мать и сёстры были отправлены в ссылку. Им предложили отказаться от сына и брата в обмен на невысылку: они этого не сделали; как и жена, Вера Николаевна Кожина, оказавшаяся в сибирских лагерях. Четырёхлетний сын Александр остался на попечении сестёр отца.

До мая 1939 года Н. А. Козырев отбывал заключение в тюрьме города Дмитровск-Орловский, затем этапирован в НорильлагНКВД (Норильск, Дудинка). С января 1940 года был переведён на Дудинскую мерзлотную станцию, где работал геодезистом, с весны 1940 года расконвоирован, а в декабре того же года назначен начальником мерзлотной станции.

25 января 1941 года, якобы за враждебную агитацию среди заключённых, Н.А. Козырев был осуждён повторно, ещё на десять лет лишения свободы. С его слов некоторые обвинения звучали следующим образом (документально не подтверждено):

• подсудимый — сторонник идеалистической теории расширения Вселенной;

• считает Есенина (возможно, Гумилёва) хорошим поэтом, а Дунаевского — плохим композитором;

• заявил, что «бытие не всегда определяет сознание»;

• не согласен с высказыванием Энгельса («Диалектика природы») о том, что «Ньютон — индуктивный осёл».

Большинство этих обвинений подтверждается материалами архивно-следственного дела. В приговоре Таймырского окружного суда основная вина подсудимого определяется как «опошление учений К. Маркса и Ф. Энгельса».

После суда Н.А. Козырев был переведён в Норильск и назначен на работу на металлургический комбинат инженером теплоконтроля. Верховным судом РСФСР судебное решение по отношению к Н. А. Козыреву было пересмотрено, и он был приговорён к «высшей мере наказания», но полмесяца спустя Верховный суд СССР отменил это последнее и вернул прежнее решение.

Весной 1943 года Н.А. Козырев был переведён на работу в Геологическое управление Норильского комбината инженером-геофизиком. До марта 1945 года работал прорабом экспедиции на Хантайском озере и начальником Северного магниторазведочного отряда Нижне-Тунгусской геологической экспедиции.

14 декабря 1946 года по ходатайству коллег-астрономов освобождён условно-досрочно, как талантливый учёный, а 21 февраля 1958 года полностью реабилитирован.

10 марта 1947 года Козырев защитил докторскуюдиссертацию на тему «Теория внутреннего строения звёзд как основа исследования природы звёздной энергии». Официальными оппонентами по диссертации выступили чл.-кор. АН СССР В. А. Амбарцумян, проф. К. Ф. Огородников и проф. А. И. Лебединский.

Тот факт, что Козырев защитил докторскую диссертацию через три месяца после освобождения из лагеря, свидетельствует о том, что он занимался ею как минимум несколько последних лет пребывания в лагере. Говорили, что при этапировании из Дудинки в Москву он «согревал зашитый в нательной рубашке» пакет, в котором находилась законченная в черновом виде диссертация. Именно в ней он начал изложение своей теории времени.

В гражданском браке с Татьяной Борисовной Казанской, дочерью филолога-классика Бориса Васильевича Казанского, родился сын, будущий филолог-классицист и академик Николай Николаевич Казанский.

В 1957 году Козырев знакомится с Риммой Васильевной Чубаровой, впоследствии супругой вплоть до последних дней жизни, известным археологом. В браке с ней родились два сына — Дмитрий и Фёдор.

До 1958 года Козырев работал в Крымской астрофизической обсерватории АН СССР, затем — в Пулковской обсерватории.

В 1958 году он написал небольшую книгу «Причинная или несимметричная механика в линейном приближении»,фактически ставшую продолжением его докторской диссертации, где обобщённо изложил свою теорию времени.

Вот как описывают это событие Аркадий и Борис Стругацкие: «Козырев был тогда фигурой в советской астрономии значительной, яркой и даже таинственной. Он был другом и научным соперником Амбарцумяна и Чандрасекара. Отсидел десять лет в сталинских лагерях. Создал теорию, доказывающую существование нетермоядерных источников излучения звезд. Он рассчитал новейшую и для своего времени совершенно парадоксальную модель атмосферы Венеры.Обнаружил на Венере грозы с молниями длиной в тысячи километров. В начале 60-х ему удалось получить редчайший и сенсационнейший спектр вулкана, извергающегося на Луне, до той поры считавшейся абсолютно мертвым небесным телом… А в 57-м он объявил: «…принципиально возможен двигатель, использующий ход времени для получения работы. Иными словами, время обладает энергией».

В августе 1958 г. в Москве проходила Х Генеральная ассамблея Международного астрономического союза (MAC). Делегаты съезда и иностранные гости числом более 1200 посетили Ленинград и Пулково. Н.А. Козырев - член MAC, он - среди делегатов. К съезду вышла в свет его небольшая книга "Причинная или несимметричная механика в линейном приближении" (ротапринтное издание). Название не случайное: книга действительно посвящена проблеме создания новой механики, основанной не на равенстве действия и противодействия, т.е. не на симметрии взаимодействующих сил, а на асимметрии и необратимости причин и следствий, связь между которыми устанавливается последовательностью во времени, его направленностью, причем физическое время выступает, таким образом, в качестве "движущей силы" или носителя энергии. Вот как проясняется тайна "неядерного источника".

Раскрываются силы вселенского характера, дейстиующие повсюду и постоянно. Наряду с пересмотром законов механики речь идет также о пересмотре мировых законов термодинамики.

Рассуждения таковы: применяя физические законы к объяснению явлений звездного мира, мы неизбежно распространяем действие второго начала термодинамики на всю Вселенную, но его следствием была бы полная деградация-тепловая и радиоактивная смерть, никаких признаков которой мы, однако, не наблюдаем. Ещё быстрее деградация должна была бы наступить для отдельных астрономических объектов, в частности для звёзд, которые можно рассматривать как изолированные системы, не получающие поддержки извне, а тогда в нашем окружении должны были бы наблюдаться преимущественно вымирающие тела, но фактически таковые неприметны.

Не можем мы признать и то, что Вселенная очень молода; также не слишком молоды звезды, в частности наше Солнце, даже планеты. Скорей всего все космические тела непрерывно омолаживаются. Следовательно, "в природе существуют постоянно действующие причины, препятствующие возрастанию энтропии". Как постоянно препятствующий, повсеместно действующий и всеобъемлющий фактор снова выступает физическое время, которое "в силу своей направленности может совершать работу и производить энергию". Как говорят, время старит, но, по Козыреву, оно же и омолаживает... при "известных условиях", вернее, пока никому не известных.

Во всяком случае, "теория времени" Козырева интересна. Она затрагивает сложные философские вопросы и фактически по-новому, вполне конкретно, ставит проблему "четвертого начала" термодинамики-организующего, противодействующего второму началу-также повсеместно и постоянно проявляющегося.

Может быть, его теория противоречит закону сохранения материи - энергии (это еще не доказано, хотя и ставилось в упрек Козыреву), зато она не выдвигает каких-либо условий об ограниченности Вселенной в пространстве, начала и конца всего существующего. Короче говоря, она материалистична.

Теория, в общем, сложна, хотя почти свободна от математических формул.

Рассуждения Козырева отошли от принципа индукции, на который вначале полагался автор; они зиждятся на его интуиции. Интуитивно он пришёл к убеждению, что время порождает энергию неядерного происхождения, к доказательству выработки которой в небесных телах он шёл индуктивным путем.

Использование интуиции - вполне принятый в науке и законный путь, причём он имеет известные преимущества: если для индуктивного метода требуется обилие фактов и примеров, то для интуиции достаточно одного-двух фактов, наиболее существенных, подсказывающих основополагающую идею, которая затем должна быть развита и подкреплена всеми доступными примерами. Так и поступил Козырев в расчёте на то, что убедительные факты ещё появятся.

Работа Козырева скоро стала обсуждаться в СССР и за рубежом, обсуждение её продолжается и до сих пор. Козырев был увлекательным лектором, собиравшим многочисленные аудитории.

Стругацкие по мотивам книги написали рассказ «Забытый эксперимент», в котором основой для сюжета стал вечный двигатель, вырабатывавший энергию из хода времени. Но многие научные авторитеты сомневались в теории Козырева, поэтому в конце 1959 года ученым советом Государственного астрономического общества была назначена комиссия, задачей которой было доказать или опровергнуть существование энергии времени.

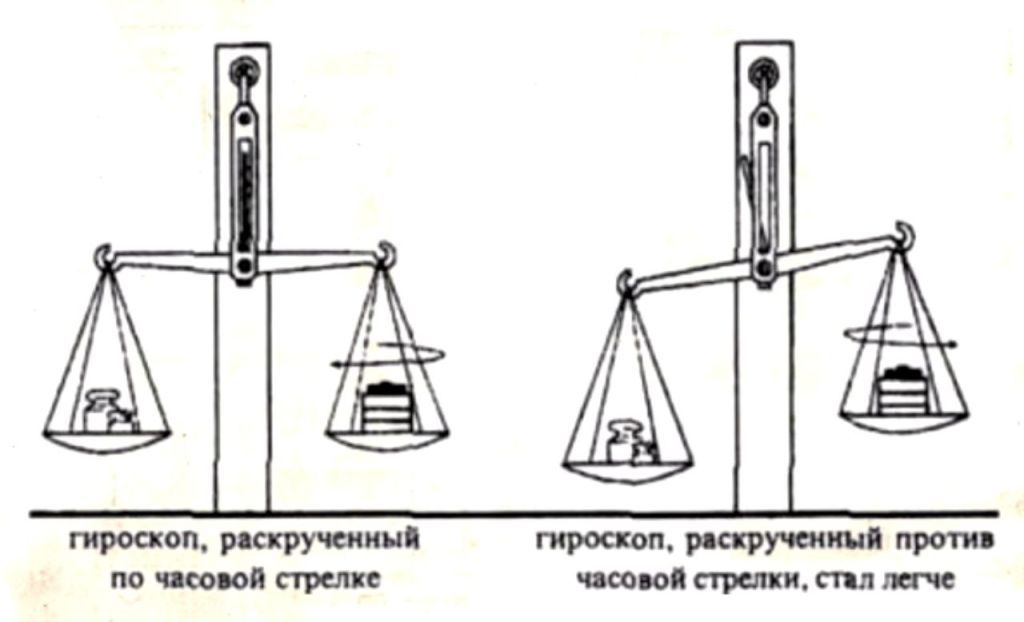

Выводы комиссии оказались предсказуемы. Ни эксперименты с весами, которые якобы должны отклоняться силой причинности, создаваемой гироскопом, ни взвешивания на разной широте, которые должны были быть разными из-за разного закручивания времени Землей на разных широтах, не давали определенных результатов. Сама же книга о «Причинной механике» была написана непонятно, и создавалось впечатление, что Козырев изначально руководствовался предположениями, которые хотел доказать. Не зря, наверное, в 50-е годы по Пулкову пополз слух, что «Козырев наблюдает только то, что хочет видеть».

Но Козырев вплоть до кончины продолжал работать над экспериментальным подтверждением своей теории. Техническую помощь в этой работе ему в разные годы бескорыстно оказывали В. Г. Лабейш (с 1959 по 1964 г.), В. В. Насонов (с 1963 по 1983 г.), П. А. Зныкин (в 1982 г.), М. В. Воротков (с 1978 по 1983 г.).

К концу 1970-х годов ввиду научной неприемлемости его последних работ для многих учёных, возник конфликт с руководством обсерватории. Козырев был уволен в апреле 1979 года по сокращению штатов, оставшись без заработка и без пенсии.Через несколько месяцев его пожалели и восстановили в нештатной должности консультанта.

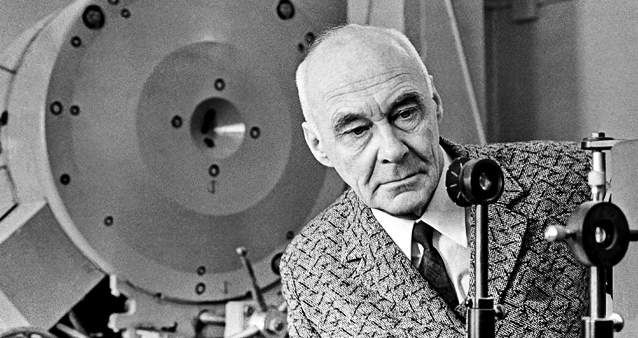

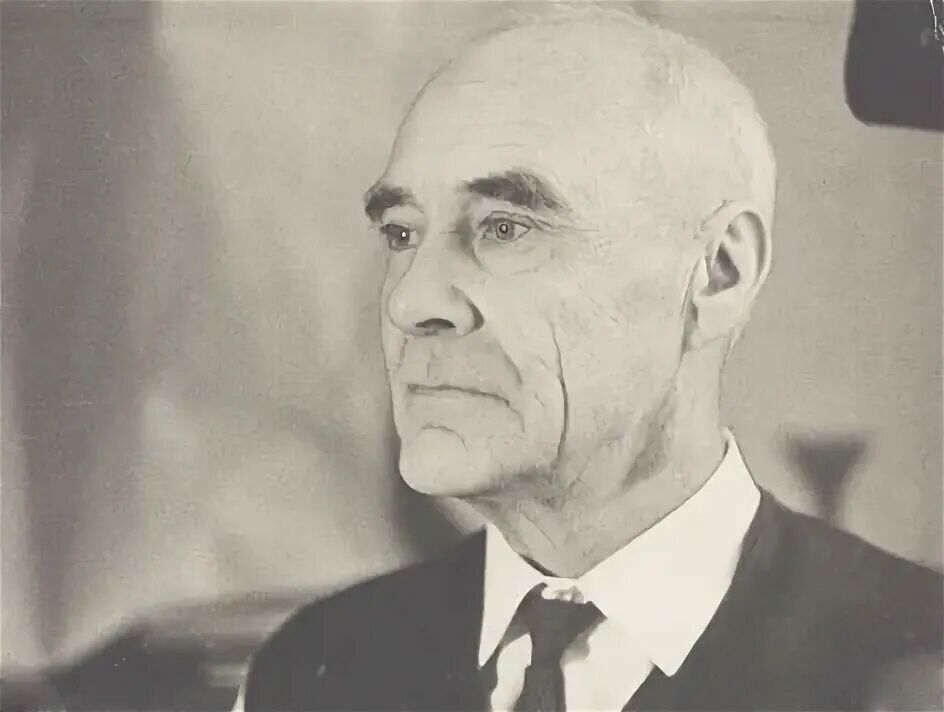

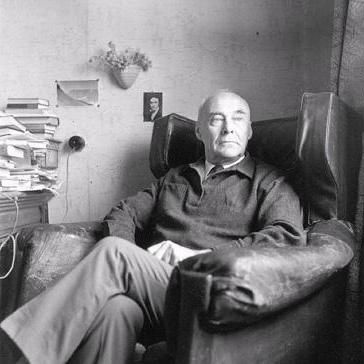

Несколько слов о внешности и привычках Козырева. Он был высокого роста, хорошо сложенный, худощавый, подтянутый, очень коротко подстриженный, с гордо поднятой головой. Походил на военного высокого ранга в отставке, хотя в армии никогда не служил. Ходил он обычно быстро, стремительно, при встрече со знакомыми любезно раскланивался на ходу или останавливался, протягивал для пожатия руку, если не спешил. Вежлив был всегда и со всеми. У телескопа и в лаборатория отличался мягкими и ловкими движениями. Много курил. В лаборатории постоянно держал горячий чай и печенье: к этому вынуждала язвенная болезнь желудка, нажитая в заключении и ставшая для него роковой.

Приезжая на наблюдения в Крымскую обсерваторию, он почти ежедневно совершал прогулки в горы и леса, окружающие посёлок Научный. Уходил большей частью в одиночку: во время прогулок он размышлял. Поддерживая "спортивную форму", он каждое лето, оформив отпуск, совершал какое-нибудь путешествие: проходил на байдарке протяжённый маршрут по заранее намеченной реке средней полосы России, колесил на велосипеде или мотоцикле по дорогам Ленинградской области, спускался теплоходом по Волге от Московского моря до Астрахани. Любил Киев и места русской старины, которой насыщена Ярославщина или Золотое Кольцо. Однажды (1965 г.) побывал в круизе вокруг Европы на теплоходе с короткими остановками в столичных городах, совершил туристские поездки в Болгарию, Чехословакию, Бельгию (по линии научного туризма).

Н. А. Козырев умер 27 февраля 1983 года, не дожив около полугода до своего 75-летия,похоронен на кладбище Пулковской обсерватории. В июле того же года скончалась в канун своего 55-летия его жена Римма Васильевна. Её прах захоронен в той же могиле. Дети соорудили великолепный памятник родителям: массивная глыба розовато-серого гранита в виде полураскрытой книги, поставленной вертикально и глубоко перерезанной крестом; на открытых полированных страницах высечены древней вязью имена и годы жизни ушедших.

И, хотя его теорией сегодня увлекаются только псевдоучёные, строящие «зеркала времени» и увлекающиеся «вселенским разумом», настойчивость и упорство, с которыми Козырев преследовал свою идею, не могут не вызывать уважения.

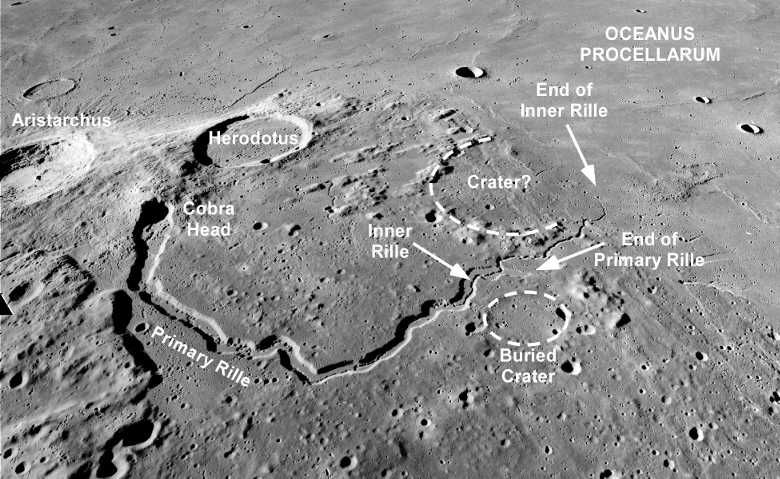

В своих работах Н.А. Козырев исследовал физику звёзд, изучал планеты и Луну.Явление вулканической деятельности на Луне как научное открытие внесено в Государственный реестр научных открытий СССР под № 76 с приоритетом от 3 ноября 1958 года. Ранее распространённым было мнение, что вулканизм на Луне закончился более 1 млрд лет назад.

Козырев разработал теорию протяжённых звёздных атмосфер и установил ряд особенностей выходящего из них излучения (1934), в дальнейшем обобщённой С. Чандрасекаром. Обнаружил в спектре тёмной части диска Венеры эмиссионные полосы, две из которых были приписаны молекулярному азоту (1953). Получил спектрограммы лунного кратера Альфонс, указывающие на выход газов (молекулярного водорода и углерода) из центральной горки кратера. Верно предсказал отсутствие магнитного поляЛуны за несколько лет до первых космических экспедиций к ней (1959). Обнаружил водород в атмосфереМеркурия (1963). Сделал предположение о высокой температуре (до 200 000 К), имеющей место в центре Юпитера.

С конца 1940-х годов развивал оригинальные представления о физических свойствах времени, согласно которым время порождает энергию во Вселенной.

В сентябре 1969 года Международная академия астронавтики постановила наградить Козырева именной золотой медалью с вкрапленными семью

алмазами в виде созвездия Большой Медведицы. Награждение мотивировано формулировкой: «За замечательные телескопическиеи спектральные наблюдения люминесцентных явлений на Луне,показывающие, что Луна остается все ещё активной планетой, истимулирующие развитие люминесцентных исследований в мировом масштабе». Почти годом позже академик Л. И. Седов как вице-президент Международной астронавтической федерации (МАФ,куда входит МАА), вручая Н. А. Козыреву награду, сказал: «Такаямедаль присуждена пока только двум советским гражданам — Ю. А. Гагарину и Вам».

В результате анализа закономерностей наблюдательной астрофизики Н.А. Козырев пришёл к выводу, что в большинстве звёзд нет источников энергии, не зависящих от расхода. Иными словами, звезда вырабатывает энергии столько, сколько может излучиться с её поверхности. На этом основании он критиковал теорию термоядерного происхождения звездной энергии.

В своей докторской диссертации и последующих работах Н.А. Козырев утверждал, что температура внутри стационарных звёзд, в том числе Солнца, недостаточна для протекания внутри них термоядерных реакций. Он рассматривал возможность образования звездной энергии за счёт взаимодействия звезд со временем. Положение о наличии у времени активных физических свойств легло в основу причинной механики.

Главное расхождение Козырева с господствующей парадигмой в вопросе происхождения звёздной энергии заключалось в выборе исследовательской стратегии. Козырев критиковал путь, при котором формулы химического состава звезд «подгоняются» под одну выбранную теорию. Он предлагал более последовательно придерживаться индуктивного метода.

В своих основных трудах он описывает выбранный им индуктивный подход к решению вопроса о звездной энергии как путь последовательных приближений к этой трудной задаче, которую, по его словам «нельзя и пытаться решать строго математически» в силу большого количества неизвестных.

Его подход заключался в своего рода астрофизическом картировании звездного неба путём нанесения массива данных о звёздах на графики, координатами которых выступают наблюдаемые и расчётные параметры звёзд, с построением изоэрг, изотерм и изофот. При таком подходе, по мысли Козырева, истинные закономерности должны наглядно проступать, как это имеет место с последствиями геологических процессов на географических

картах. Взгляды Козырева на эволюцию Вселенной сближают его с представителями русского космизма.

Козырев с конца 1940-х годов развивал оригинальные представления о физических свойствах времени, согласно которым время порождает энергию во Вселенной. В частности, исходя из представления о простой политропной структуре звёзд, считал, что выделение энергии в звёздах не может объясняться термоядерными реакциями и пытался применить для объяснения этого процесса свою теорию.

По мнению физика П. А. Зныкина, имя Козырева стало модным, и на него ссылаются даже в оккультных кругах. В то же время, отмечает Зныкин, Козырев никогда не был эзотериком. В частности, Н. А. Козырев не имеет никакого отношения к «зеркалам Козырева». По информации П. А. Зныкина, изобретатель «машины времени (перемещающей в прошлое мух и тараканов)» В. А. Чернобров утверждал, что именно Казначеев ввёл в широкое употребление термин «зеркало Козырева», и сделал это уже после смерти астронома. Точно так же учёный не имеет отношения к «лучам Козырева» и к «наблюдениями по методике Козырева» с закрытой крышкой телескопа, как и в целом к паранормальной астрономии.

Астрономические наблюдения по методике Козырева проводились в разные годы группами московских, новосибирских и киевских учёных. Крутильные весы конструкции Козырева — Насонова и их усовершенствованные модификации в течение многих лет применяет ведущий сотрудник Главной астрономической обсерватории Украины А. Ф. Пугач для изучения суточного движения Солнца, солнечных затмений и конфигураций планет.

Ряд исследований, проводившихся в развитие идей Н. А. Козырева и опиравшихся на его работы, в настоящее время признаны псевдонаучными, в частности, концепция торсионных полей.

Некоторые люди использовали имя Козырева в названиях своих собственных концепций, среди которых есть явно антинаучные, эзотерические.

Именем Козырева называются:

• Астероид(2536) Козырев, открытый Г. Н. Неуйминым15 августа1939 года в Симеизской обсерватории;

• Кратер Козырев на Луне;

• Теория Козырева — Чандрасекара о лучевом равновесии фотосферзвёзд;

• Мемориальная доска по адресу последнего проживания: СПб, Московский пр., 206.

Среди известных астрономов нашего времени, пожалуй, нет имени более популярного и более загадочного, чем имя профессора Козырева. На протяжении более тридцати лет оно не сходит со страниц научной печати, научно-популярных изданий, журналов и газет. Все началось со споров по поводу обнаружения H. А. Козыревым тектонической активности Луны в ноябре 1958 г. Серьёзные дискуссии продолжались одиннадцать лет и закончились всё же официальным присуждением первооткрывателю диплома об открытии.

Согласно его теории, небесные тела (и планеты, и звезды) представляют собой машины, которые вырабатывают энергию, а "сырьем для переработки" служит время. По гипотезе Козырева, оно в силу особых физических свойств способно продлить активность и жизнеспособность объекта: чем дольше существует объект, тем больше обретает способность к продолжению существования.

Сначала слово "время" появилось в речах и статьях робко, крайне предположительно. Затем оно внедрялось все более настойчиво, надежно, твердо. Предположение превратилось в утверждение, аксиому. Оригинальная "теория времени" Козырева привлекла к её автору внимание многих посвященных и непосвященных, вызвала к нему как симпатии, так и антипатии. Загадочность теории и её создателя возрастала вместе с популярностью.

Автор "Причинной механики" считал, что как результат проявления её законов должна наблюдаться асимметрия фигур планет. Во вращающихся телах под влиянием "потока времени" должны возникать дополнительные силы, приводящие к изменению формы тела или планеты. При "левостороннем" вращении на экваториальные массы действует сила, направленная к северу, вблизи оси вращения она направлена к югу, при этом, очевидно, должна "существовать параллель, на которой силы причинности равны нулю". В результате "северное полушарие планеты должно стать более сжатым, а южное-более выпуклым"; фигура планеты в меридиальном сечении будет представлять кардиоиду. Наибольшая деформация должна наблюдаться у Юпитера и Сатурна, поскольку они обладают большими экваториальными скоростями вращения.

Для решения "русского научного спора" Бюро Отделения физико-математических наук (ОФМН) постановлением от 23 января 1960 г. назначило комиссию под председательством чл.-кор. АН СССР А.А. Михайлова по проверке теории и экспериментов Н.А. Козырева. Комиссия, состоявшая из девяти человек, разделившись на подгруппы, проводила проверку по трем направлениям: а) теория, б) эксперимент, в) проблема асимметрии планет. К работе подкомиссий привлекались также другие специалисты; в полугодовой деятельности комиссии принимал участие сам Козырев.

Окончательное заключение комиссия приняла 15 июня 1960 г. Оно сводилось к следующему: а) теория не основана на чётко сформулированной аксиоматике, её выводы не развиты достаточно строго логическим или математическим путём; б) качество и точность проводимых лабораторных опытов не дают возможности сделать определенные заключения о характере наблюдаемых эффектов, в опытах недостаточно устранены различные побочные влияния; в) с целью установления асимметрии северного и южного полушарий Юпитера и Сатурна, имеющей принципиальное значение для теории, следует провести особо тщательные, объективные измерения с использованием прежних и новых, специально сделанных снимков планет.

Несмотря на сильный резонанс, вызванный появлением "Причинной механики", суммарный эффект поспешной публикации всё же следует считать отрицательным. Это сознавал автор книги, как понимал и то, что суть неуспеха состояла не только в недоработанности теории, но и особенно в недостаточности подкрепляющих её факторов.

С повышением точности регистрации в 1974 г. Н.А. Козырев сам предложил произвести проверку его опытов. Комиссия Учёного совета ГАО под председательством А.А. Михайлова нашла опыты Козырева неубедительными вследствие противоречивого и непредсказуемого характера регистрации "причинно-следственных" процессов.

Козырев не завершил свою Теорию времени, которой он посвятил более 40 лет жизни, ему так и не удалось подкрепить её неопровержимыми примерами. Правда, ещё при его жизни американские АМС "Вояджер-1" и "Вояджер-2" при пролёте сквозь систему Юпитера (1979 г.) зарегистрировали на спутнике Ио восемь действующих вулканов. Его предсказание о распространенности планетного вулканизма сбылось, хотя никто не вспомнил о провидце. Но также никто не выяснил природу вулканизма малых тел. Теория Козырева объясняет эти явления вполне, и всё же это не служит непосредственным доказательством её правильности.

Из четверых сыновей Н.А. Козырева ни один не пошёл по стопам отца, хотя старший приобрел специальность физика. Единственным наследником идей оставался В.В. Насонов. Он продолжал опыты после смерти учителя и оставил в машинописном виде несколько статей, посвященных исследованию активных свойств времени и их возможных приложений к биологии.

В идеях Козырева имеется рациональное ядро. Их разработку он вёл, по существу, один. Как оказалось, одному человеку не под силу поднять такой груз: для этого не хватило всей его жизни.

Примечание. Учёные из Центра космических полетов имени Годдарда NASA и Университета Аризоны провели анализ гравитационных данных, собранных различными аппаратами, работавшими и работающими на орбите Луны (2024). Они изучили мельчайшие изменения, которые происходят со спутником Земли под воздействием гравитации нашей планеты и Солнца. В результате исследователи пришли к выводу, что Луна должна иметь своеобразную жидкую прослойку внутри, чтобы наблюдаемые процессы можно было объяснить.

Идея о том, что внутри Луны может сохраняться зона расплавленного материала, существует несколько десятилетий. Однако учёные не могли достаточно достоверно её проверить. Развитие технологий и компьютерного моделирования позволило эту задачу выполнить. Модель внутренней структуры Луны, объясняющая её поведение, предполагает наличие расплавленной породы на нижней границе застывшей мантии и твердого ядра. В основу модели легли наблюдения за приливными явлениями. Только если на Земле приливы и отливы наблюдаются в океанах, то Луна сама испытывает незначительную деформацию, подвергаясь гравитационному воздействию со стороны Земли и Солнца.