Знаменитый селекционер

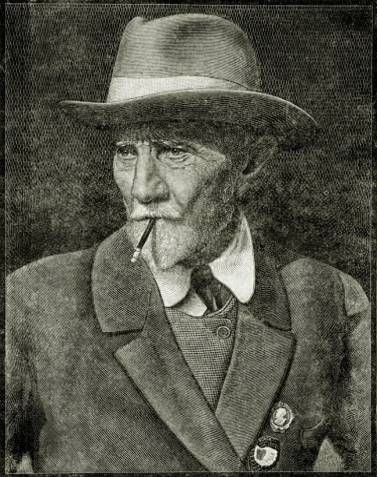

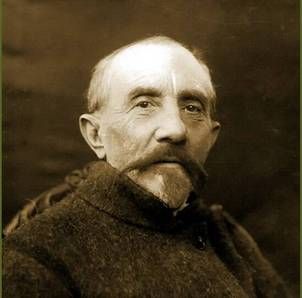

Иван Владимирович Мичурин - знаменитый селекционер, садовод и биолог. Родился 15(27) октября 1855 года в деревне Долгое Рязанской губернии. Прадед И. В. Мичурина Иван Наумович и дед Иван Иванович Мичурины были мелкопоместными дворянами и участниками Отечественной войны 1812 года. И.В. Мичурин продолжил семейную традицию, поскольку не только его отец, но и дед, и прадед живо интересовались садоводством и собрали богатую коллекцию плодовых деревьев и библиотеку сельскохозяйственной литературы.

Отец И. В. Мичурина, Владимир Иванович, получил домашнее образование. Он служил на Тульском оружейном заводе им. Петра Первого в качестве приёмщика оружия. Вышел в отставку в чине губернского секретаря, и поселился в своём поместье Вершина, где занимался садоводством и пчеловодством. В зимнее и осеннее время Владимир Иванович обучал грамоте крестьянских детей у себя дома. Мать Мария Петровна, отличавшаяся слабым здоровьем, заболела горячкой и умерла в тридцатитрехлетнем возрасте, когда Ване было четыре года.

Ваня занимался с отцом садом, пасекой, посадками и прививками, он выделялся среди сверстников страстной любовью к занятиям с растениями.

Обучался сначала дома, а затем в Пронском уездном училище Рязанской губернии, посвящая свободное и каникулярное время работе в саду. 19 июня 1872 г. окончил Пронское уездное училище. В это время отец неожиданно заболел. Поместье было заложено и ушло за долги. Дядя, Лев Иванович, помог Мичурину определиться в Рязанскую губернскую гимназию на «казенный кошт». Испытывавшая материальные трудности тётка, Татьяна Ивановна, которая также увлеченно занималась садоводством, взяла на себя заботу об Иване.

Из рязанской гимназии он был исключен за "непочтительное отношение к начальству". Причиной исключения был отказ дяди, Льва Ивановича, дать взятку директору гимназии Оранскому. По другой версии оставить через два года учебу ему пришлось по болезни, а также из-за того, что начальство отказало ему в субсидии. В это время его отец полностью разорился, и ему оказалось не под силу оплачивать обучение сына.

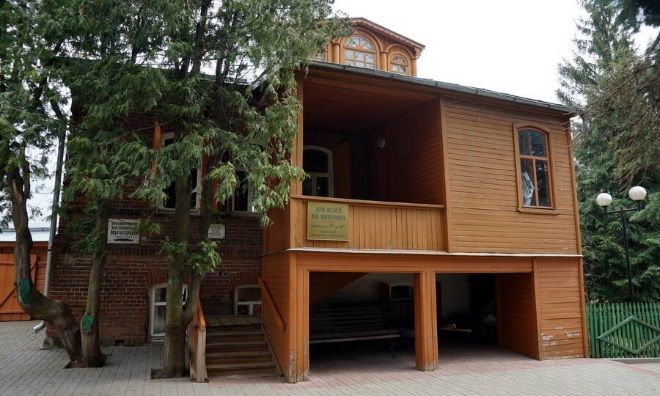

В 1872 г. Мичурин перебрался в Козлов (впоследствии Мичуринск), окрестности которого он не покидал надолго практически до конца жизни.

В 17 лет поступил на работу конторщиком товарной станции города Козлова с окладом 12 рублей в месяц и 16-часовым рабочим днём. В 1874 г. Мичурин занимает должность товарного кассира, а затем и одного из помощников начальника той же станции. Должность помощника начальника станции Иван Владимирович потерял из-за конфликта с начальником станции.

В 1874 г. женился на Александре Васильевне Петрушиной, дочери рабочего винокуренного завода. «Женат 28 августа 1874 г. на мещанке г. Козлова Александре Васильевне Петрушиной, родившейся в 1858 году. От этого брака имею двух детей: сына Николая, родившегося в 1876 г., и дочь Марию, родившуюся в 1877 г.» — писал И.В. Мичурин в ответе на запрос департамента земледелия 10 ноября 1911 г. В браке с Александрой Васильевной Мичурин прожил до самой её смерти в 1915 году. К отцовскому огорчению, Николаю были не по душе опыты с растениями – он не любил садоводство, а Иван Владимирович насильно привлекал мальчика к работе. Между отцом и сыном часто возникали конфликты, так что Николай ушёл из семьи всего лишь 14-летним подростком и не виделся с отцом долгие годы. Встретились они лишь накануне смерти великого учёного. Дочь Мария, напротив, оставалась верной помощницей отца – её потомки и по сей день живут в Мичуринске.

Имея недостаток средств, Мичурин открыл в городе, при своей квартире, часовую мастерскую.

В 1875 году он взял в аренду за 3 рубля в месяц пустующую городскую усадьбу в окрестностях Козлова площадью 130 кв. саженей (около 500 кв. метров) «с небольшой частью запущенного садика», где начал проводить опыты по селекции растений. Там он собрал коллекцию плодово-ягодных растений в 600 с лишним видов. «Скоро арендуемая мною усадьба, — писал он, — настолько переполнена была растениями, что дальше не было никакой возможности вести на ней дело».

В начале осени 1887 г. Мичурин узнал, что священник пригородной слободы Панское, Ястребов, продает участок земли в семи километрах от города у слободы Турмасово, под «Кручью», на берегу реки Лесной Воронеж. Из 12 1/2 десятин (около 13,15 га) участка в дело могла пойти лишь половина, так как другая половина была под рекой, обрывом, кустарником и прочим неудобьем, однако Мичурин оказался очень доволен участком. Из-за нехватки средств сделка затянулась до февраля 1888 г. 26 мая 1888 г. покупка земли состоялась, после чего в распоряжении Мичурина осталось 7 рублей и большие долги под заклад половины земли. Из-за нехватки средств растения с городского участка члены семьи Мичуриных носили за 7 км на своих плечах. Поскольку на новом участке не было дома, ходили за 14 км пешком, и два сезона жили в шалаше. С 1888 г. этот участок близ слободы Турмасово стал одним из первых в России селекционных питомников. Впоследствии это — центральная усадьба совхоза-сада им. И. В. Мичурина, с площадью в 2500 га садов с мичуринским сортиментом.

Тяжелый труд, постоянная материальная нужда, недоедание, бессонные ночи, металлическая пыль над верстаком и в мастерской подорвали здоровье Мичурина - у него появилось кровохаркание. Для улучшения своего здоровья он переезжает в Хорёк. Здесь в тесном общении с природой, у него окончательно созрела идея улучшить плодовые растения средней полосы России. Вначале Мичурин пошел по известному пути — пытался акклиматизировать плодовые растения, привезенные из южных районов. Для этого он прививал их черенки на морозоустойчивые аналоги. Но уже через несколько лет Мичурин убедился в бесперспективности этого пути и от прививки перешел к скрещиванию растений. Этим методом он создал особый сорт груши, соединив дикую уссурийскую грушу с известным европейским сортом Бере-рояль. Новый сорт, названный Бере зимняя Мичурина, сочетал в себе морозоустойчивость и прекрасный вкус плодов.

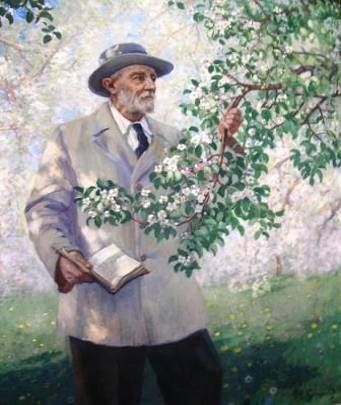

На небольшом участке он вырастил много сортов яблонь, груш, вишен, черешен, слив, абрикосов, винограда и др. Его сорта отличались большой урожайностью, регулярностью плодоношения, сопротивляемостью климатическим условиям. Мичурин разработал новые методы выращивания растений. Он скрещивал растения даже различных видов и семейств, считая, что такие гибриды легче акклиматизируются. Сначала он производил скрещивание одного вида с другим близким ему генетически и только потом пыльцой гибрида опылял отдалённый вид. Не все тезисы его учения нашли подтверждение, но некоторые обобщения сохранили научную ценность.

Особенно удачными оказались его эксперименты с яблонями. Мичурину удалось вывести около трехсот сортов, адаптированных к различным климатическим условиям, и доказать, что растения могут успешно акклиматизироваться. В частности, оказалось, что можно успешно скрещивать даже далекие друг от друга растения. Так, скрестив вишню и черемуху, Мичурин получил совершенно новое растение, которое он назвал церападус. Плоды его росли кистью, как у черемухи, а по размеру напоминали вишню. Но эксперимент все же оказался неудачным, поскольку плоды церападуса имели слишком кислый и вяжущий вкус.

Широкое распространение получил другой гибрид Мичурина — так называемая черноплодная рябина. Она была создана на основе скрещивания рябины и черной смородины. Здесь преследовалась та же цель — повысить вкусовые качества растения. Полученное растение отличалось высокими вкусовыми качествами и большим содержанием витамина С.

На основе проведенных экспериментов Мичурин разработал методику скрещивания, которая была развита его многочисленными последователями. Она заключалась в том, что пыльцу одного растения ученый переносил на некоторое третье растение, названное им промежуточным, и лишь затем проводил опыление пыльцой второго.

В 1896 г. Мичурин был избран почётным членом американского учёного общества «Бридерс», после чего до революции его ежегодно посещали американские профессора.

В 1893—1896 гг., когда в питомнике в Турмасово уже имелись тысячи гибридных сеянцев сливы, черешни, абрикоса и винограда, Мичурин убеждается в безуспешности метода акклиматизации путём прививки, и делает вывод, что почва питомника — мощный чернозем, — является жирной и «балует» гибриды, делая их менее устойчивыми к опустошительной для теплолюбивых сортов «русской зиме».

В 1900 г. Мичурин перенес насаждения на участок с более бедными почвами «для обеспечения „спартанского “воспитания гибридов».

В 45-летнем возрасте (1900 год) Мичурин установил жесткий режим рабочего времени, который остался неизменным до конца его жизни. Встав в 5 утра, Мичурин до 12 работал в питомнике с перерывом на чай в 8 утра, до получасового обеда в 12 опять работал в питомнике, после чего он тратил полтора часа на чтение газет и просмотр специальных периодических журналов, час на отдых. С 3 до 5 Мичурин работал в питомнике или комнате, в зависимости от обстоятельств и погоды, в 9 вечера ужин на 20 минут, до 12 работа над корреспонденциями и затем сон. Комната Мичурина служила кабинетом, лабораторией, библиотекой, мастерской точной механики и оптики и даже кузницей (изобретенные инструменты: секаторы, гайфусы, барометры, окулировочная машина и т. п.) Оборудование Мичурин ковал и паял при помощи печи собственной конструкции.

Мичурин не мог позволить себе купить пишущую машинку, тогда он сам изобрел и сделал себе портативную пишущую машинку, изготовил изобретённую им металлическую портативную переносную печь (1905).

В 1906 г. увидели свет первые научные работы И. В. Мичурина, посвященные проблемам выведения новых сортов плодовых деревьев.

В 1911 и в 1913 годах Мичурин наотрез отказался от выгодных предложений департамента земледелия США переехать для продолжения своих работ в Америку или продать американцам свои коллекции. Ему предлагали пароход для перевозки саженцев и оклад в 8 000 долларов в год. Узнав об этом, русское правительство срочно наградило Мичурина крестом Святой Анны 3-ей степени - «за заслуги на сельскохозяйственном поприще». Позже Мичурин писал: «До революции мой слух всегда оскорблялся невежественным суждением о ненужности моих работ, о том, что все мои работы - это «затеи», «чепуха». Чиновники из департамента кричали на меня: «Не сметь!» Казённые учёные объявляли гибриды «незаконнорожденными». Попы грозили «Не кощунствуй! Не превращай божьего сада в дом терпимости!» (так ими характеризовалась гибридизация)».

Летом 1915 г., в годы Первой мировой войны, в Козлове свирепствовала эпидемия холеры. Чуткая и добрая жена Мичурина, ухаживая за больной холерой девушкой, сама заразилась. Молодая, сильная девушка выздоровела, а Александра Васильевна умерла. Это был самый трагический период в жизни Ивана Владимировича Мичурина. Он потерял своего самого близкого человека, а ещё и соратника, и друга.

В этом же году обильный паводок ранней весной затопил питомник, после чего сильные морозы и спад воды разрушили льдом школу двухлеток, предназначенных к продаже. При этом погибли многие гибриды.

Однако, в годы войны Мичурин нашёл подтверждение ряда своих суждений и взглядов по закону наследования у растений, методики выведения сортов. Это удержало Мичурина на прежнем уровне его деятельности, позволив Ивану Владимировичу подавить личное горе. Почти каждый номер журнала «Прогрессивное садоводство и огородничество» начинался передовицей Мичурина. В этот период начали плодоносить многие гибриды. До революции в питомнике Мичурина было более 900 сортов растений, выписанных из США, Франции, Германии, Японии и других стран.

После революции государство приняло его питомник в своё ведение и назначило Мичурина заведующим, создав хорошие условия для его работы. Ему выделили средства, научное оборудование, нужные кадры. К 1920 г. Мичурин вывел свыше 150 новых гибридных сортов, среди которых были: яблонь — 45 сортов, груш — 20, вишен — 13, слив (среди них три сорта ренклодов) — 15, черешен — 6, крыжовника — 1, земляники — 1, актинидии — 5, рябины — 3, грецкого ореха — 3, абрикосов — 9, миндаля — 2, айвы — 2, винограда — 8, смородины — 6, малины — 4, ежевики — 4, шелковицы (тутовое дерево) — 2, ореха (фундук) — 1, томатов — 1, лилии — 1, белой акации — 1.

В 1928 г. на базе питомника была создана селекционно-генетическая станция плодово-ягодных культур имени И.В. Мичурина.

В 1932 году он писал одному из своих учеников: «Здоровье моё пока ещё в сносном состоянии. Если временами и обостряются приступы различных старческих недугов, то ведь это неизбежное явление при моих 77 годах. Вся беда в том, что сижу на одном месте. Нет моциона. Наркомзему вдруг пришла фантазия назначить мне оклад в 1000 руб. в месяц, чего я вовсе не желал и, конечно, немедленно опротестовал просьбой отменить такое постановление или, в крайнем случае, хотя бы убавить до 500 руб., но получил в этом отказ, мотивированный тем, что правительство - де не может платить мне менее 1000 руб. ввиду необходимости улучшения моего материального положения».

В честь него город Козлов был переименован в Мичуринск (1932г.).

Отвергая известный тезис, что лучше природы не придумаешь, Мичурин вывел более трёхсот новых сортов плодово-ягодных растений. В 1934 году он писал: «Печальная картина былого русского садоводства вызывала острое до боли желание переделать всё это, по-иному воздействовать на природу растений, и это желание вылилось в мой особый, ставший теперь общеизвестным принцип: «Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у неё – наша задача».

В 1923 году в Москве была открыта первая Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, на которой были представлены и достижения Мичурина. Экспертная комиссия выставки присудила Мичурину высшую награду – диплом ЦИК СССР. 20 ноября 1923 г. питомник имени И.В. Мичурина был признан общегосударственным учреждением и получил наименование Опытный питомник им. И.В. Мичурина. Далее в 1928 г. он был переименован в Государственную селекционно-генетическую станцию им. И.В. Мичурина, а в 1934 г. станция преобразовалась в Центральную генетическую лабораторию им. И.В. Мичурина.

В результате плодотворной деятельности учёного город Мичуринск превратился в общероссийский центр садоводства, впоследствии здесь также появился НИИ плодоводства им. Мичурина, Мичуринский государственный аграрный университет. Мичуринский район имеет крупные плодопитомники и плодоводческие хозяйства.

В тридцатые годы учение Мичурина получает название мичуринской науки. Однако исследования ученых-генетиков показали, что работы Мичурина не затрагивали изменения наследственных свойств растений. Тем не менее некоторые его выводы, например, методика выращивания саженцев фруктовых деревьев, сохранили свою ценность и до настоящего времени.

Даже в преклонном возрасте Мичурин откликался на все мероприятия, связанные с развитием в стране технически необходимых культур (тау-сагыз, хлопок, пробковое дерево). Даже табак он выращивал для себя сам и на досуге набивал папиросы.

Российский биолог и селекционер И. В. Мичурин – автор многих сортов плодово-ягодных культур, доктор биологии, заслуженный деятель науки и техники, почётный член АН СССР (1935), академик ВАСХНИЛ (1935). Награждён орденами Св. Анны 3-й степени (1913), Ленина (1931) и Трудового красного знамени (1925). Три прижизненных издания собраний сочинений.

В конце февраля 1935 года Иван Владимирович заболел. Консилиум врачей нашел у него рак желудка. Мичурин, перенося мучительные боли, продолжал работать лежа: читал, писал, принимал своих помощников. В 9 часов 30 минут 7 июня 1935 года Ивана Владимировича Мичурина не стало.

Похороны прошли 9 июня. Прощалась со знаменитым биологом вся страна, в последний путь учёного провожали десятки тысяч людей. Родной его город оделся в траур. Соболезнования принесли представители многих стран мира. Похоронили знаменитого селекционера на территории его питомника, сейчас там находится мемориальный ансамбль, созданный в 1955 году.

Мичурин является основателем науки о селекции плодовых культур. Благодаря его деятельности многие сорта растений были успешно приспособлены к условиям средней полосы России. Разработанная им методика помогла также понять механизм происхождения большинства культурных растений. Мичурин создал теорию подбора исходных форм для скрещивания. Им установлено, что "чем дальше отстоят между собой пары скрещиваемых растений - производителей по месту их родины и условиям их среды, тем легче приспособляются к условиям среды в новой местности гибридные сеянцы".

Имя Мичурина увековечено на географической карте. Деревня Долгое, около которой было расположено поместье Вершина, стала называться Мичуровка. Город Козлов в 1932 г. был переименован в Мичуринск. Рабочий поселок Новомичуринск для строителей Рязанской ГРЭС в 1981 году получил статус города районного подчинения. Свое название Новомичуринск получил не случайно. В нескольких километрах от города находилось поместье Вершина.

Однажды он сказал:

Мои последователи должны опережать меня, противоречить мне, даже разрушать мой труд, в то же время, продолжая его. Только из такой последовательно разрушаемой работы и создаётся прогресс.

Высшее призвание человека состоит в том, чтобы не только объяснить, но и изменить мир, сделать его лучшим.

Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у нее - наша задача.

Садоводство... является после полеводства одним из самых полезных для здоровья народонаселения занятий и самым продуктивным в смысле доходности, не говоря уже об облагораживающем и смягчающем влиянии его на характер человека.

Рассказывают, что…

Прадед Мичурина Иван Наумович и дед его Иван Иванович были бесстрашными русскими войнами-патриотами. Иван Наумович в течение 27-летней службы в армии участвовал во многих походах, в том числе и в легендарном суворовском переходе через Сен-Готардский перевал в 1779 году. Здесь он был ранен, но остался в строю.

В 1812 году, когда захватнические полчища Наполеона вторглись в пределы России, ветеран-патриот добровольно вступил в новгородское ополчение и мужественно громил врага на родной земле и за её пределами. Он был ранен в голову, но, как и в Альпийском походе, остался в строю. В 1814 г. вместе со своим сыном майором Иваном Ивановичем участвовал в победоносном походе русских войск во Францию.

Остаток жизни ветеран провёл в своём маленьком поместье в Калужской губернии, где занимался садоводством и где, по свидетельству своего великого правнука Ивана Мичурина, "и до сих пор существует несколько сортов груш под названием Мичуринских...".

Дед Мичурина, Иван Иванович, участвовал во всех важных сражениях Отечественной войны 1812 года – под Витебском, Смоленском, Бобруйском и Тарутином, – определивших закат, разгром и бегство наполеоновской армии. Под Малоярославцем и под селом Красным Иван Иванович проявил высокий воинский героизм, за что был отмечен наградами.

Выйдя в отставку в 1822 году, Иван Иванович, так же как и его отец, до конца жизни занимался садоводством.

Отец Мичурина, Владимир Иванович, по получении домашнего образования, служил некоторое время на Тульском оружейном заводе в качестве приёмщика оружия в армию. Женившись на девушке мещанского сословия, он вскоре вышел в отставку и навсегда поселился в своём маленьком поместье Вершина, доставшемся ему по разделу с братьями и сёстрами.

В семье Иван Владимирович был 7-ым ребёнком, но все братья и сёстры умерли в самом раннем детстве. Когда мальчику еще не было и пяти лет, умерла и мать его Мария Петровна.

Детство Мичурина протекало среди природы. Поместье Вершина находилось в глубине живописнейшей русского приречного леса, среди березняка, дуба, ольхи, орешника дикой яблони, высоких трав и цветов. Вся местность с многочисленными ручьями, оврагами, холмами, полянами и опушками, омываемая речками Вершиновкой и Вязовкой, изобиловала перелетной птицей и мелким зверем.

Отец его Владимир Иванович, слыл в своей округе за просвещенного человека. Он выписывал труды Вольного экономического общества, получал от него семена зерновых, плодовых и овощных растений и неустанно трудился в саду над своими посевами, производил различные опыты с плодовыми и декоративными растениями.