Цветы для Освенцима

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

«...яснее вижу наболевшим сердцем,

как руки женщин в Лидице кричат,

и как в печах сжигает их Освенцим».

Расул Гамзатов.

В Освенциме не принято возлагать цветы. Лишь одинокая свеча может быть зажжена в память о жертвах нацизма. Но однажды это правило было нарушено.

В начале 1990 г. туристический автобус из Литвы заканчивал свою поездку по Польше. Все экскурсанты были сотрудниками одного проектного института из Вильнюса.

В конце маршрута предстояло посетить музей-концлагерь Освенцим, находящийся в 50 км от Кракова, резиденции польских королей.

Некоторые туристы ворчали, что они приехали смотреть страну, а не всякие военные ужасы. И всё же наш автобус, следуя плану, повернул в сторону концлагеря.

День был пасмурный и прохладный, как это часто бывает в самом начале весны. Автобус остановился почти у входа в музей. Было тихо и безлюдно. Мы все высыпались из автобуса и сгрудились возле высоких наглухо закрытых ворот, над которыми ещё сохранилась издевательски-лицемерная надпись по-немецки: «ARBEIT MACHT FREI» («Труд делает свободным»).

И сразу мне припомнилось из истории, что в первый же месяц нападения гитлеровской Германии на СССР в этом лагере были зверски уничтожены первые 800 советских военнопленных. Только небольшую часть из них расстреляли, а всех остальных (из экономии) просто зарубили кирками и лопатами.

Я оглядываюсь и вижу: невдалеке от входа в музей стоит маленький цветочный киоск, и в его распахнутую дверь видно, как продавщица приводит в порядок свой небогатый ассортимент.

И я предложила нашим экскурсантам купить цветы, чтобы почтить память погибших. Моё предложение не вызвало энтузиазма. Некоторые заявили, что в конце этой поездки у них уже не остаётся денег даже на сувениры родственникам.

Действительно, в те годы в поездку за рубеж позволялось вывозить совсем мизерное количество денег. Поэтому ворчание недовольных мне было вполне понятно.

Но вот по зову экскурсовода мы идём к старому пропускному пункту возле ворот. Проход в нём настолько узок, что мы с трудом протискиваемся по одному. После чего попадаем в бесконечно длинный двор, по обеим сторонам которого тянутся ряды тёмных бараков.

Это и есть концлагерь с официальным названием «Исправительный лагерь Аушвиц».

Экскурсовод рассказывает нам его историю, отметив, что большинство всех фашистских концлагерей находились на территории Польши. Всего было 6 огромных лагерных комплексов, а в них - 40 филиалов. В основном они работали как перерабатывающие фабрики. Самый крупный из них в Освенциме, состоящий из лагеря № 1 (Аушвиц) и № 2 (Биркенау). Они были построены в 1940 г. при участии крупнейших фирм Германии. Их документы, чертежи и фотографии сохранились и до наших дней.

Лагерь Аушвиц вначале создавался для «инакомыслящих» поляков и коммунистов, а лагерь Биркенау - для цыган, геев и прочих.

Но после начала войны с СССР всё резко изменилось. В Биркенау только за 1941 г. было доставлено более 15 000 советских военнопленных. Их всех уничтожили. Именно на них был впервые испытан знаменитый газ «Циклон-Б».

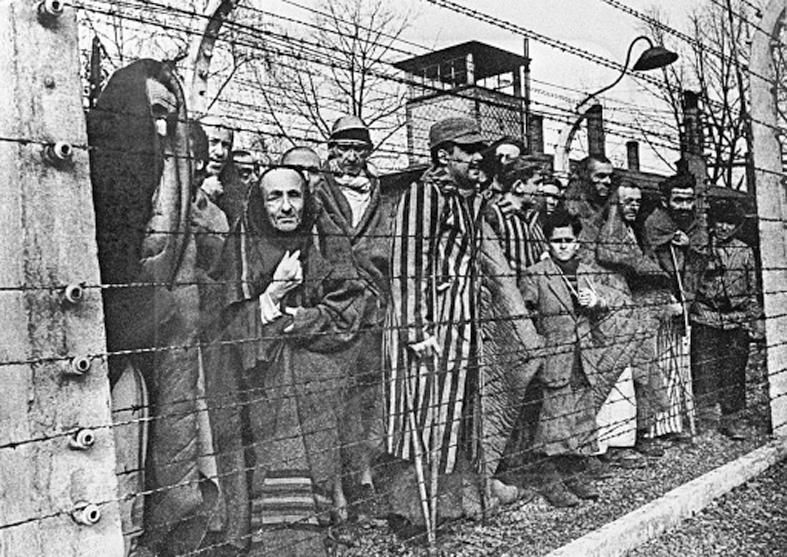

А с 1942 г. началась массовая депортация евреев со всей Европы. Всех прибывших узников сразу по выходе из поезда подвергали «селекции». Их сортировали по полу, возрасту и здоровью, затем одевали в полосатые тюремные «робы», а их одежду отбирали.

Для складирования одежды узников специально построили 30 деревянных бараков. Все вещи тщательно сортировались и упаковывались для отправки в Германию.

Для крепких, здоровых заключённых начинался каторжный труд на строительстве фабричных корпусов, лагерных бараков, крематориев и железнодорожных путей к ним. На стройке узников заставляли переносить тяжёлые мешки с цементом только бегом. Замешкавшихся нещадно избивали плетьми. Они трудились и на химической фабрике, работавшей круглосуточно. А после смены ещё нужно было выполнять все внутрилагерные работы. График всех работ соблюдался по-немецки очень чётко и строго. Работали все, даже дети.

Голос экскурсовода доносится до меня как бы издалека, будто из тех далёких и жестоких времён.

Гид показывает нам виднеющиеся остатки печей крематория и говорит, что на их очистке от золы работали бригады детей-подростков. В холодное время года, как поощрение за быструю работу, им разрешали в этих печах немного погреться. Зимой детские бригады пеплом из печей посыпали дорожки в лагере, чтобы не было скользко на снегу.

И сегодня ещё сохранилось кладбище, где похоронены 260 000 детей, умерших от невыносимых условий и тяжёлой работы.

Экскурсовод прерывает свой рассказ и приглашает нас в один из бараков, где за высокими стеклянными витринами выставлены экспонаты музея, на которые страшно смотреть.

Это нагромождения чемоданов и сумок, горы очков всех фасонов и размеров, зубных щёток и протезов, оставшиеся от бывших узников концлагеря. За стеклом одной из витрин до самого потолка сложены аккуратные кипы спрессованных человеческих волос. Это небольшой остаток в 2 тонны, которые не успели вывезти. Из них изготавливали высококачественные матрацы, подушки, верёвки и другие полезные в хозяйстве вещи, пользовавшиеся в тогдашней Германии большим спросом. Их раскупали буквально нарасхват.

Меня особенно ужасает отделившаяся от общей горы детской обуви беспомощно и сиротливо лежащая пара маленьких тапочек-«пинеток» для младенца из разноцветных шерстяных ниток, связанных чьими-то любящими женскими руками.

Экскурсовод в это время рассказывает, что в лагерях после «селекции» отобранных стариков, инвалидов, больных, беременных женщин и грудных детей с выколотыми на ножках лагерными номерами сразу же направляли на «особое лечение», то есть на уничтожение в крематории. Только небольшая часть из них поступала в распоряжение печально знаменитого доктора Менгеле, руководившего целым комплексом лабораторий для проведения медицинских опытов над узниками. А после всех их ждал всё тот же крематорий.

Наш гид, продолжая свой рассказ, говорит, что с 1943 г. каждый день стало прибывать до 10 000 человек. И шеститысячная армия эсэсовцев с трудом успевала их принимать.

На помощь им были присланы «капо» из бывших зеков – уголовников. Эти надсмотрщики отличались особой звериной лютостью. Лагерь перегружен. Срочно строятся ещё 5 крематориев и газовые камеры – душегубки, работающие круглые сутки. Очевидцы из местных жителей вспоминают, что ночное зарево от крематориев было видно на многие километры вокруг.

«...Дым и пепел встают - как кресты...»

Я слушаю рассказ гида и начинаю чувствовать удушливый запах гари от давно не существующих крематориев, которые гитлеровцы перед своим бегством старались уничтожить, дабы скрыть следы своих злодеяний. С 1944 г. узников просто сбрасывали в огромные траншеи, ими самими же выкопанные, и спешно закапывали вместе и мёртвых, и живых. А перед самым приходом армий союзников 86 000 человек были загнаны в тоннель и просто заживо замурованы. Мне кажется, что за закрытыми дверями тёмные и безмолвные бараки всё ещё плотно уставлены грязными дощатыми нарами, которые битком набиты измождёнными полуживыми фигурами в полосатых заношенных робах и больше похожими на скелеты, чем на живых людей. Я с трудом могу представить себе этих несчастных, возвращающихся после каторжного труда в холодные неотапливаемые бараки, где не было ни света, ни воды, ни туалета. Где было полным-полно вшей и крыc, где постоянно стоял непередаваемый смрад от «параш» и давно не мытых человеческих тел. Они жили от медосмотра до медосмотра, проводимых еженедельно. И никто из них не знал, оставят ли их ещё на этой каторге или завтра отправят в газовую камеру. А оставшиеся в живых, глядя им вслед, будут шептать пересохшими и потрескавшимися губами, как молитву, просьбу к союзным войскам: «Бомбите, бросайте бомбы прямо на нас, только скорее сотрите с лица земли этот ад!»…

Но союзники не слышат их призывов и не торопятся к ним на помощь. Их, оставшихся 20 000, освободят в январе 1945 г. воины Советской Армии, которые даже не знали о существовании таких лагерей.

При освобождении концлагеря в Освенциме погиб 231 советский солдат. Они похоронены тут же, неподалёку.

Закончился рассказ экскурсовода.

Наши туристы, ошеломлённые увиденным и услышанным, выходят из лагеря и в полном молчании собираются возле своего автобуса. Не слышно никаких разговоров. Небо уже сплошь затянуто тучами, заслонившими вечернее солнце. Начинает моросить мелкий дождик. Я вижу, как продавщица готовится закрыть свой цветочный киоск. И тогда я опять напоминаю своим спутникам о цветах. К моему удивлению, все без каких-либо возражений и даже как-то торопливо протягивают со всех сторон деньги. Быстро собрана небольшая сумма, и я спешу к киоску. Все цветы уже упакованы, остался только букет крупных нежно-розовых гвоздик. Продавщица ставит их в высокую плетёную корзиночку, я быстро иду к лагерному входу и ставлю цветы у гранитной плиты с названием музея.

Вся наша группа уже в автобусе. Ждут только меня. И едва я успеваю сесть на своё место, как наш автобус трогается в обратный путь.

Дождь разошёлся уже не на шутку. Часто и громко барабанит он по автобусной крыше. Я оглядываюсь назад на удаляющийся музей. В этот момент в разрыв между тучами случайно проглядывает луч заходящего солнца и на мгновение освещает корзину с цветами.

На фоне тёмного влажного гранита как будто вспыхивает розовое пламя. И до самого поворота дороги сквозь пелену дождя я вижу это нежное сияние, как отблеск чьих-то несбывшихся надежд. По оконным стёклам автобуса струятся обильные дождевые потоки.

И, кажется, плачу не только я и плачут наши души, но плачет и вся природа о миллионах жизней, прерванных так бессмысленно и так жестоко.