ПРАВИЛА МАРКОВНИКОВА

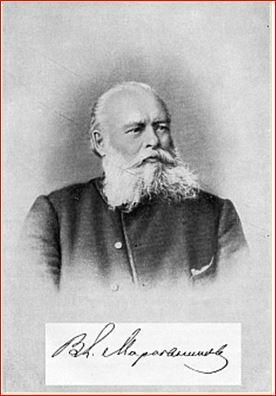

Правило В.В.Марковникова и то, что он первым обнаружил в нефти циклоалканы, знает каждый школьник, изучающий органическую химию. А вот о жизни этого замечательного русского ученого, о его разносторонней деятельности известно далеко не всё и не всем.

Владимир Васильевич Марковников был первым и наиболее талантливым из учеников знаменитого русского химика А.М.Бутлерова. Его острый аналитический ум вместе со способностью к синтезу и широким обобщениям, наблюдательность и экспериментальное мастерство позволили Марковникову в самый короткий срок стать не только лучшим учеником А. М. Бутлерова, но и соратником его по углублению идеи химического строения органических соединений.

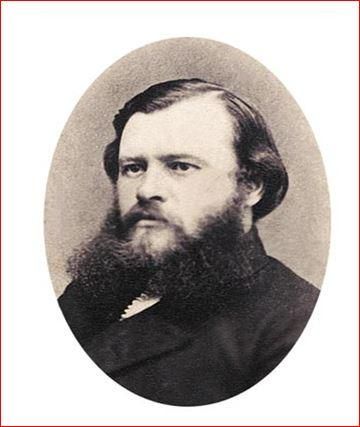

Владимир Васильевич Марковников родился 13 (25) декабря 1837 года в городе Княгинин Нижегородской губернии (по другим источникам – в деревне Черноречье Балахнинского уезда Нижегородской губернии, где в то время квартировал батальон егерского полка). Отец его был поручиком Белевского егерского полка. Через год после рождения сына отец уходит с военной службы, и семья поселяется в имении матери будущего ученого, селе Ивановском, что в 12 верстах от Княгинина. Первоначальное образование Володя получил дома. Местный священник и родители выучили его немецкому и французскому языкам. После того как научился грамоте, он очень скоро перешел к самостоятельному чтению и читал все, что попадалось под руку, – от «Еруслана Лазаревича», «Битвы русских с кабардинцами» до руководства по тактике, которое лежало не разрезанным на столе у отца.

Владимир получил среднее образование в Александровском дворянском институте Нижнего Новгорода (1847-1856). В 1856г. он поступил на камеральное отделение юридического факультета Казанского университета. Камералисты кроме юридических наук изучали технологию, сельское хозяйство и химию. «Камеральный факультет» – вспоминал Марковников, – дал мне основы для изучения и понимания явлений в области экономической и промышленной, чего совершенно не дал бы мне факультет естественный, и этими основами мне нередко приходилось пользоваться».

Химическая лаборатория Казанского университета имела в это время уже мировую известность. В 40-х годах XIX в. именно в ней Н. Н. Зинин открыл восстановление ароматических нитросоединений, на основе чего зародилась и получила свое развитие анилинокрасочная промышленность. К. К. Клаус в платиновых отходах нашел новый элемент - рутений. После Н. Н. Зинина и К. К. Клауса химическую лабораторию в Казанском университете возглавлял А.М.Бутлеров.

С третьего курса Марковников стал слушать лекции и посещать практические занятия по химии А.М.Бутлерова. До сих пор в мире считается, что первый по заслугам среди «органиков» - А.М.Бутлеров, а среди неоргаников – Д.И. Менделеев.

О своем учителе он писал: "Я имел счастье пользоваться его личным домашним знакомством с первого года моего поступления в лабораторию, т. е. с третьего года моего студенчества". Это определило весь его дальнейший жизненный путь. Еще учась, с согласия Бутлерова, Владимир Васильевич издал литографированный курс прочитанных Александром Михайловичем лекций по органической химии.

В 1860 г. Марковников окончил университет и был оставлен лаборантом при химической лаборатории. Своими исследованиями он стремился получить новые экспериментальные обоснования теории химического строения Бутлерова. Марковников работает над изомерией масляных кислот, предсказанной теорией строения. Изомерами в химии называются сложные вещества, построенные из одних и тех же элементов, обладающие одинаковым молекулярным весом, но при всем том обладающие различными физическими и химическими свойствами. Чем сложнее состав вещества, тем больше изомеров его может существовать. Теория строения дает возможность предсказать, сколько таких изомеров может быть. Чтобы проверить выводы теории строения, необходимо было получить как можно больше предсказываемых ею изомеров. Марковников поэтому и занялся получением изомеров кислот.

В 1862 г., ввиду болезни А. М. Бутлерова, Марковникову было поручено чтение лекций по неорганической, а в следующем году и аналитической химии.

В 1863 г. Марковников сдал экзамен на магистра химии, а через два года защитил диссертацию по изомерии органических соединений. После этого его на два года командировали за границу. Письма В. В. Марковникова, которые и сейчас читаются с огромным интересом, дают представление о его кипучей деятельности за границей, показывают, какое участие он принимал в становлении и пропаганде теории химического строения, насколько творчески участвовал в научной жизни тех химических лабораторий, в которых ему пришлось работать.

Он слушал лекции в Гейдельберге и Берлине, работал в лаборатории Кольбе в Лейпциге. В отличие от других практикантов Лейпцигской лаборатории, он был на особом положении, и руководитель лаборатории Г. Кольбе величал его не иначе как Herr Doktor. В своих воспоминаниях Марковников так рисует состояние теоретической органической химии в Германии: «Мое положение в лаборатории Кольбе, – пишет он, – было несколько иное, чем всех остальных. Уже три года, как я был магист ром и работал на собственные темы. Уже в первый год по приезде в Германию я убедился, что Казанская лаборатория в теоретическом отношении далеко опередила все лаборатории Германии, курсы же лекций были слишком элементарны. Не особенно много также пришлось пользоваться и практическими указаниями профессоров, и если я остался в германских лабораториях, то лишь потому, что за границей вся жизнь сложена так, чтобы время тратилось более производительно».

В этот период он был увлечен разработкой идеи о взаимном влиянии атомов в химических соединениях, что являлось углублением теории химического строения.

Должность лаборанта, получающего крайне небольшое жалование, вынудила Владимира Васильевича искать дополнительные заработки. Он стал давать на дому уроки, что являлось в то время довольно распространенным занятием. Одной из его учениц стала Любовь Дмитриевна Рычкова — внучка известного географа Петра Рычкова. Постепенно между ученицей и учителем зародилась дружба, незаметно переросшая в любовь. Свадьба состоялась в 1864 году. Любовь Дмитриевна легко разговаривала на трех иностранных языках и стала для ученого не только замечательной женой, но и незаменимой помощницей. Впоследствии она делала для Марковникова переводы заграничных статей, переписывала его труды, сопровождала мужа в поездках.

В 1867 г. он посетил Всемирную выставку в Париже, где ознакомился с западноевропейской химической промышленностью. В этом же году его избирают доцентом по кафедре химии Казанского университета, и он приступает к преподаванию химии, заменив уехавшего за границу Бутлерова.

Зимой 1867 г. Марковников принимал участие в I съезде русских естествоиспытателей и врачей. Он стал одним из организаторов Русского химического общества (1868), а также одним из активнейших инициаторов издания химического журнала на русском языке.

В 1869 г. Марковников блестяще защитил свою знаменитую докторскую диссертацию «Материалы по вопросу о взаимном влиянии атомов в химических соединениях», в которой по-новому поставил коренные вопросы теоретической химии. Его теория взаимного влияния атомов устанавливает, какой именно из возможных изомеров получится при данных условиях опыта, какое направление примет химическая реакция в данных условиях. Основной закон влияния В. В. Марковников формулирует так: «Как скоро какой-либо элемент соединяется с другим, то он получает способность соединяться преимущественно с тем же элементом или близким к нему по химическому характеру, если только он в этом случае способен вообще к дальнейшему соединению... Характер элементов в соединениях обусловливается не только элементами, связанными с этим непосредственно, но также и теми, которые удерживаются с ним в одной химической системе только посредством какого-либо многоатомного элемента».

На основе этой общей закономерности В. В. Марковников устанавливает ряд частных закономерностей или, как он говорил, «правил», дающих конкретную картину порядка наложения атомов в процессах замещения и дающих возможность предвидеть, какие из теоретически возможных изомеров получаются в каждом данном случае. Таким образом, диссертация В. В. Марковникова не просто объясняла конечный продукт реакций, но открывала химикам пути точного научного предсказания течения химических реакций. Теория взаимного влияния атомов в молекулах органических соединений ("правила Марковникова") делает химию динамичной.

А. М. Бутлеров, который был первым оппонентом на диспуте, дал диссертации В. В. Марковникова самую высокую оценку и, принимая во внимание её исключительное теоретическое значение, выразил пожелание, чтобы труд В. В. Марковникова был переведён на один из иностранных языков. В ответ на это В. В. Марковников гордо заявил: «Если высказываемые здесь мысли представляют интерес, то желающие могут пользоваться этим русским сочинением».

Вскоре после защиты докторской диссертации В.В.Марковников, в связи с переездом А. М. Бутлерова в Санкт-Петербург, получил в свое заведование университетскую лабораторию и чтение всех курсов по химии.

В 1870 г. Марковникову удалось синтезировать все изомеры глутаровой кислоты, предсказанные теорией строения. В этом же году его (в возрасте всего 33 лет) избирают ординарным профессором по кафедре химии. Но его профессорская деятельность длилась недолго.

После принятия в 1863 году нового Устава университетов, а также вступления спустя три года на пост министра народного просвещения графа Д.А. Толстого, обстановка в научных заведениях стала меняться к худшему. Владимир Васильевич писал: «Министр стал употреблять всякий случай, чтобы, не обращая внимание на научные заслуги, выживать старых профессоров, если эти лица считались вредными с административной точки зрения. Вредными оказывались все наилучшие научные силы по простой причине, что любой порядочный ученый, как правило, человек самостоятельный и не будет поступаться в угоду начальству своими убеждениями...». Не пожертвовал своими убеждениями и выдающийся биолог и анатом, профессор Петр Лесгафт. В октябре 1871 он был незаконно уволен из Казанского университета. В знак протеста против незаконного увольнения П. Ф. Лесгафта Марковников и еще шесть профессоров Казанского университета в конце 1871 г. подали в отставку.

В 1871-1873г.г. Марковников работал в Новороссийском университете в Одессе, а затем после долгих колебаний переезжает в Москву. Причина колебаний В. В. Марковникова была понятна: в Одессе он имел прекрасно устроенную лабораторию, в то время как в Московском университете имелась лишь старая химическая лаборатория, построенная ещё в 1838 г. В. В. Марковников предвидел, что придётся положить немало трудов для приведения лаборатории в состояние, пригодное для осуществления его обширных научных замыслов. Он полагал, что для правильной постановки преподавания и научных исследований в Московском университете наиболее целесообразным выходом являлась постройка нового здания химической лаборатории.

Поэтому на предложение ректора Московского университета С. М. Соловьева заведовать химической лабораторией он согласился лишь после того, как получил от ректора заверение о строительстве нового лабораторного здания. Но прошло почти пятнадцать лет после его переезда в столицу, прежде чем замысел ученого осуществился. Открытие новой химлаборатории состоялось 14 сентября 1887 года. До этого момента времени считалось, что химия, как наука, в Москве отсутствует. Владимир Васильевич вдохнул новую жизнь, как в дело постановки научных исследований, так и в дело преподавания. В организации научных работ и практических занятий по органической химии Марковников выдвигал на первый план самостоятельные исследования студентов и молодых научных сотрудников.

Московская лаборатория Владимира Васильевича стала первой в России, которая открыла свои двери учащимся женского пола. В Московском университете В. В. Марковников проработал более 30 лет. Он создал школу московских химиков.

В.В.Марковников занимался проблемой болезни "оловянная чума" по заданию Московского интендантства. При температуре ниже 13,2 °C происходит увеличение удельного объёма чистого олова на 25,6 %, и оно спонтанно переходит в другое фазовое состояние — серое олово (α-Sn), в кристаллической решётке которого атомы располагаются менее плотно. Одна модификация переходит в другую тем быстрее, чем ниже температура окружающей среды. При −33 °C скорость превращений становится максимальной. Олово трескается и превращается в порошок. Причём соприкосновение серого олова и белого приводит к «заражению» последнего. Совокупность этих явлений называется «оловянной чумой» . Начало научного изучения этого фазового перехода было положено в 1870 г. работами петербургского учёного Ю. Фрицше. Установлено, что это есть процесс аллотропического превращения белого олова в серое со структурой типа алмаза. Много ценных наблюдений и мыслей об этом процессе высказано Д. И. Менделеевым в его «Основах химии» .

Тогда же к В.В.Марковникову обратились из интендантства с просьбой объяснить, что происходит с лужеными чайниками, которыми снабжали русскую армию. Чайник, который принесли в лабораторию в качестве наглядного примера, был покрыт серыми пятнами и наростами, которые осыпались даже при легком постукивании рукой. Анализ показал, что и пыль, и наросты состояли только из олова, без каких бы то ни было примесей. Разрушение начиналось с того, что в одном или одновременно в нескольких местах блестящая серебристая поверхность металла становилась тусклой. Затем она местами вспучивалась; образовывались как бы опухоли, которые быстро увеличивались, а вскоре появлялись раны, т. е. ямки, постепенно разраставшиеся от осыпания краев; чайники в конце концов рассыпались, причем это разрушение продолжалось весь год, т. е. и по прекращении морозов и даже в летнее время года,

Русские власти столкнулись с оловянной чумой, когда морозной зимой 1916 г. партия олова была отправлена по железной дороге с Дальнего Востока в европейскую часть России. Но на место прибыли не серебристо-белые слитки, а преимущественно мелкий серый порошок.

За четыре года до этого произошла катастрофа с экспедицией полярного исследователя Роберта Скотта. Экспедиция, направлявшаяся к Южному полюсу, осталась без топлива: оно вытекло из железных сосудов сквозь швы, пропаянные оловом.

Летом 1873 он начал работу на кафедре химии физико-математического факультета Московского университета. Он активно приступил к перестройке химической лаборатории, очень много времени уделял работе со студентами. Многие из его учеников стали известными учеными: И.А.Каблуков, В.Н.Оглоблин, М.И.Коновалов, А.М.Беркенгейм, Н.М.Кижнер, первая русская женщина-доктор химии Ю.В.Лермонтова и др. Период работы Марковникова в Московском университете был очень плодотворным.

Первое время он продолжает развивать свои теоретические представления, изложенные в докторской диссертации, а затем приступает к новому циклу экспериментальных исследований - систематическому изучению состава кавказской нефти. Над этой темой Марковников работал до конца своих дней.

В это время еще не было бензиновых двигателей, автомобили стали главными потребителями нефтяных продуктов лишь в первые годы ХХ в. Основным продуктом, который тогда получали из нефти, был осветительный керосин, и только с 1876 г. из русской нефти стали выделять смазочные масла, обладавшие ценными свойствами. Никто еще не думал о вторичных методах нефтепереработки, вопросе столь актуальном в наши дни, не было даже намека на использование углеводородов в качестве химического сырья. Однако уже тогда нефтяная промышленность ставила перед учеными задачи, связанные с расширением и усовершенствованием нефтепереработки.

Марковников одним из первых доказал, что температура замерзания может служить превосходным указателем однородности и чистоты вещества. Он определил также, что бензол образует со многими углеводородами азеотропные (неразделимые перегонкой), смеси; изучил растворимость в нефти газов, показал, что углеводороды гигроскопичны.

Новое направление в научной деятельности Марковникова вначале не встретило сочувствия среди некоторых русских химиков, выражавших сожаление по поводу того, что он занялся нефтью и, таким образом, «изменил чистой химии». «Мне всегда было непонятно, – говорил Марковников, – почему наши натуралисты не хотят выбрать для своих исследований такой научный вопрос, материалом для которого служила бы русская природа. Тогда бы мы не были свидетелями того, что Россия изучалась прежними нашими профессорами и академиками – иностранцами, да и теперь нередко изучается приезжими иностранцами.»

В 1899 г. В. В. Марковников приходит к очень важному выводу о возможном присутствии в кавказской нефти метил-пентаметилена — выводу, который позднее блестяще подтвердился.

Большая заслуга Марковникова в том, что он выделили из кавказской нефти большое число соединений и изучил их химические и физические свойства. Он открыл новый обширный класс соединений, названных им нафтенами, впервые изучил нафтилены, заложил основы нефтехимии как самостоятельной науки. Показал, что температура замерзания углеводорода характеризует степень его чистоты и однородности.

За эти исследования Международный нефтяной конгресс в Париже присудил ему в 1900г. золотую медаль. По словам знаменитого итальянского химика С. Канниццаро, Марковников обогатил "чистую науку новым типом углеродистых соединений, которые всегда будут связаны с именем В. Марковникова".

В годы русско-турецкой войны 1877-1878 годов Марковников первым поставил вопрос о необходимости дезинфекции госпиталей, санитарных поездов, казарм и даже учредил специальный склад дезинфицирующих средств для нужд армии, которым сам же и заведовал. Он был командирован в действующую армию и непосредственно руководил дезинфекционными работами в госпиталях. В июле 1877 г. его командировали в Румынию и за Дунай для организации дела дезинфекции. Чрезвычайно характерно для Марковникова, что он решительно отказался от вознаграждения в 400 рублей золотом в месяц – сумма, которая полагалась всем профессорам, командированным на театр военных действий.

Во время холерной эпидемии Марковников проводил анализы различных сортов русского дегтя, желая заменить привозную карболовую кислоту. В 1878 году во время вспышки «ветлянской чумы» Владимир Васильевич совместно с доктором Отрадинским издал знаменитую брошюру «Чума в России». В этом же году во время инспекционного посещения Курского госпиталя Марковников подхватил тиф. Он тяжело болел, однако недуг удалось побороть.

Не имея возможности лично контролировать качество работ во всех санитарных поездах и госпиталях, он составил специальную инструкцию, которая широко использовалась в практике дезинфекции.

Предприняв в 1881 г. и 1884 г. поездки на свои средства на соляные озёра Астраханской губернии, Марковников пишет ряд статей о происхождении соляных озёр. Астраханские соляные озера он изучал с целью использования солей в промышленности, исследовал минеральные воды на Кавказе.

«Никакое знание в стране, – говорил Марковников, – не может прогрессировать, а, наоборот, будет постоянно оставаться предметом роскоши, если не будет находить себе применение в жизни народа». Он радовался, видя, что его ученики работали на фабриках и заводах, успешно конкурируя с технологами и устанавливая таким образом связь между промышленностью и чистой наукой.

Указывая на необходимость развития отечественной химической промышленности, Марковников говорил: «Представим себе, что Россия вступила в войну с своими западными соседями. Привоз морской и сухопутный как сырых, так и обработанных химико – красильных продуктов совсем прекратится… Мы отказываемся изобразить ту картину бедствий, в которой очутится тогда вся наша промышленность.»

Наряду с большой научной работой В. В. Марковников вёл обширную общественную деятельность. Он постоянно повторял: «Учёным можешь ты не быть, а гражданином быть обязан». Свои огромные знания в области химии и химической промышленности он старался вынести далеко за пределы лабораторных стен. В 1882 г. Марковников был выдвинут А. М. Бутлеровым на выборы в члены-корреспонденты Академии наук по физико-математическому отделению, но был забаллотирован консервативно настроенной частью академиков.

Марковников был активным популяризатором науки и технических знаний. В связи со 150-летием Ломоносовской химической лаборатории он организовал при Обществе любителей естествознания несколько заседаний, посвященных М.В.Ломоносову. По его инициативе был выпущен «Ломоносовский сборник» (1901), посвященный истории развития химии в России.

В 1892 г. В. В. Марковникову было присвоено звание заслуженного ординарного профессора Московского университета. Несмотря на достижение 25-летней выслуги лет, он был оставлен на службе на следующий пятилетний срок. В 1893 году В. В. Марковников передал заведование лабораторией профессору Н. Д. Зелинскому из Одессы. Марковников тяжело переживал отстранение от руководства кафедрой, однако продолжал читать лекции на физико-математическом факультете Московского университета.

В 1901 году на празднования 40-летия своей педагогической и научной деятельности, Владимир Васильевич, приняв диплом почетного члена Казанского университета, произнес ответную речь: «Позволю себе в заключение обратиться к молодым деятелям и ученым с одним советом... Чтобы не испытывать в будущем горькой досады и нравственных мучений, никогда не откладывайте до завтра то, что можно выполнить сегодня. Я был бы счастлив, если бы мои слова и мой опыт побудили, хотя бы некоторых из здесь присутствующих, придерживаться этой старой истины». К.А.Тимирязев в своём выступлении сказал: "С вами свет и жизнь проникли в это мертвое царство... и Московский Университет, благодаря вашему упорному, настойчивому труду, получил настоящую европейскую лабораторию... Ведь не случайность, что за одинаковый период времени до вас из этой лаборатории вышли два научных труда, а при вас почти двести..."

Активная научная и общественная деятельность В.В.Марковникова продолжалась до конца его жизни. В декабре 1903 года ученый сделал подробный доклад о своих последних научных работах в Химическом обществе в Санкт-Петербурге.

Умер В. В. Марковников 29 января (11 февраля) 1904 года в Москве от простуды. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

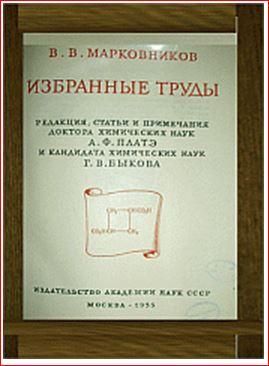

Теоретические исследования В.В.Марковникова сыграли огромную роль в развитии химии. Им были заложены основополагающие принципы органической химии: взаимное влияние атомов в молекуле органического вещества и зависимость реакционной способности органических молекул от их строения. Исследуя реакции замещения, отщепления, присоединения и изомеризации, он на основе обширного экспериментального материала для каждой из них установил определенные закономерности, которые были названы «правилами Марковникова».

В.В.Марковников оставил после себя знаменитую Марковниковскую школу химиков. Многие его ученики стали впоследствии известными всему миру учеными.

Рассказывают, что...

Систему своих педагогических приёмов В. Марковников нередко выражал в таких афоризмах: «Никогда не следует тискать в рот жареных голубей», «Следует пускать студента на глубокое место: кто выплывет, значит, будет толк».

Рассказывают, что когда у известного химика Марковникова спросили, почему не ремонтируется корпус университета, он молча написал на доске С10Н22 С3Н7 Аg и ушел. Перевод: "Декан пропил серебро"...