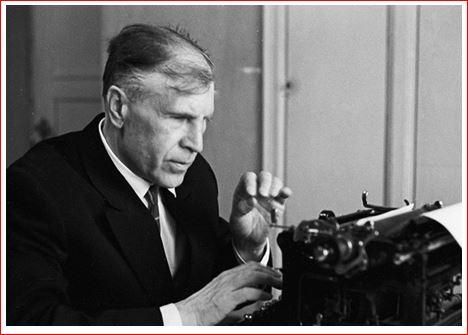

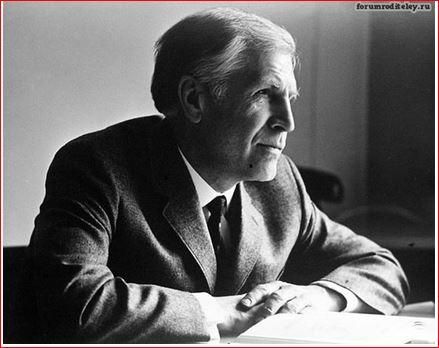

Выдающийся математик современности

К 110-летию со дня рождения Л.С.Понтрягина

Считается, что с помощью зрения человек получает 80-90% всей информации, обрабатываемой мозгом информации. Легко представить себе, какой ужас и отчаяние охватывает тех, кто по воле случая лишился зрения. Их нормальная человеческая жизнь заканчивается в этот момент, а та жизнь, которую они ведут после, вызывает у окружающих только сочувствие. Тем более удивительны отдельные примеры, когда незрячий человек добивается в жизни такого, что недоступно абсолютному большинству «нормальных» людей. Понтрягин был общепризнанно одним из ведущих математиков мира в своём поколении.

Л.С.Понтрягин – советский математик, внёсший значительный вклад в алгебраическую и дифференциальную топологию, теорию колебаний, вариационное исчисление, теорию управления. В теории управления Понтрягин — создатель математической теории оптимальных процессов, в основе которой лежит так называемый принцип максимума Понтрягина; имеет фундаментальные результаты по дифференциальным играм. Работы школы Понтрягина оказали большое влияние на развитие теории управления и вариационного исчисления во всём мире.

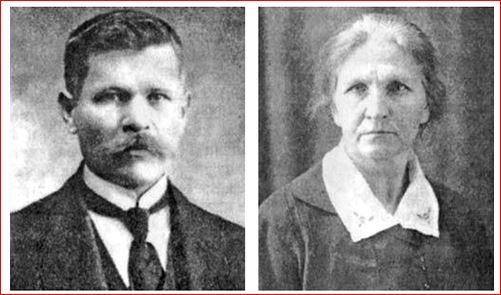

Лев Семёнович Понтрягин родился 21 августа (3 сентября) 1908 г. в Москве. Отец Понтрягина — Семён Акимович (ум. 1927), происходил из ремесленников-сапожников Орловской губернии, окончил шесть классов городского училища, воевал в Русско-японскую и Первую мировую войны, оказался в германском плену и пробыл там долгое время; после возвращения в 1918 г. в Россию работал счетоводом.

Мать — Татьяна Андреевна, до замужества Петрова (ум. 1958), из крестьян Ярославской губернии, выучившаяся в Москве на портниху, была умной, незаурядной женщиной.

Материальной положение семьи не давало возможности отдать мальчика в гимназию или даже в (значительно более дешевое) реальное училище – первоначальное образование Л.С.Понтрягин получил в городском училище.

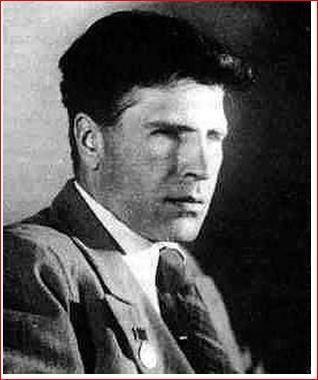

В 14 лет Понтрягин от взрыва примуса потерял зрение на оба глаза.

Лёва учился в шестом классе, когда с ним произошло это несчастье. Однажды он опоздал к обеду. «Обед на кухне, на плите», - сказала ему мать. Шла стирка, на примусе стоял бак, в котором кипятилось бельё. Когда Лёва проходил мимо, примус взорвался, бак подбросило, и кипяток обдал юноше лицо.

Вот как сам он описал последствия случившегося: "... В результате тяжёлого ожога я попал в больницу. На первых порах моя жизнь была настолько в серьёзной опасности, что на глаза не обратили внимания. И только по истечении некоторого времени, когда уже было совсем плохо, меня перевели в специальную глазную лечебницу. В целом я провёл в больнице около пяти месяцев. Известный окулист профессор Авербах сделал мне какую-то операцию, которая привела, в конце концов, к тяжёлому воспалению глаз. Так что моя жизнь снова была на волоске, и я полностью потерял зрение..."

Для Семёна Понтрягина трагедия сына стала жизненной катастрофой, он быстро потерял трудоспособность. Последние годы жизни он находился на инвалидности и скончался в 1927 году от инсульта.

Учёбу Лёва не бросил, учился в обычной школе, а не в школе слепых. Товарищи окружили его вниманием, водили в школу и домой, читали книги, помогали делать домашние задания.

Учился Понтрягин очень хорошо. Он никогда не отвлекался на уроках, внимательно слушал, старательно и терпеливо выполнял все задания.

В эти трудные дни мать стала ему незаменимым помощником: изучив грамоту, она читала ему вслух учебники и научные статьи. Математика давалась ему легко. В восьмом и девятом классах он серьёзно заинтересовался математикой и уже не мыслил себе другой профессии.

В 1925г. Понтрягин поступает в Московский университет.

Преподаватели сразу заметили его выдающиеся математические способности и необыкновенное трудолюбие. В университете он проводил все дни с раннего утра до позднего вечера. Он придавал большое значение систематичности и основательности обучения. Он своеобразно слушал лекции: никогда их не записывал, считая, что это отвлекает слушателя от понимания предмета. Но перед следующей лекцией он повторял материал предыдущей лекции. «Я потерял сон в 20 лет. Я запоминал все лекции, которые за день прослушал в университете, а всю ночь курил и восстанавливал их в памяти», – вспоминал Л.Понтрягин позже.

Показателен следующий случай (по воспоминаниям профессора А. П. Минакова): «Идёт лекция профессора Николая Николаевича Бухгольца, все слушают не очень внимательно, вдруг голос Понтрягина: „Профессор, вы ошиблись на чертеже!“ Оказывается, он, будучи слепым, „слышал“ расстановку букв на чертеже и понял, что там не всё в порядке».

А каково ему было ежедневно добираться до университета. Понтрягин пишет: «Сама поездка в трамвае была мучительна... Были случаи, когда кондуктор внезапно объявлял: «Прошу граждан покинуть вагон, трамвай дальше не идёт». Это для меня означало необходимость поисков другого трамвая в совершенно неизвестном для меня месте, что я сделать один не мог. Приходилось кого-нибудь просить о помощи».

Пожалуй, самое трудное, что Понтрягин сделал это, преодолел чувство ущербности, недостаточности, которое могло бы возникнуть в результате его несчастья. Он никогда не производил впечатления несчастного, страдальца. Наоборот, жизнь его была предельно напряжённой, полной борьбы и побед.

Несмотря на большие трудности, которые пришлось преодолеть Татьяне Андреевне, она в течение многих лет фактически выполняла обязанности личного секретаря Льва Семёновича, читала ему вслух научную литературу, вставляла формулы в его научные рукописи, правила корректуру его работ и т.п. Для этого ей пришлось, в частности, научиться читать на иностранных языках. Помимо этого, Т.А.Понтрягина помогала Льву Семеновичу и во всех остальных отношениях и окружила его самой большой заботой и вниманием.

У них выработался даже свой собственный язык: для матери такие понятия, как, например, включение одного множества в другое, или пересечение множеств, ничего не означали, она тем не менее могла разговаривать о них со своим сыном, передавая символ пересечение словами "хвосты вниз", включения - "хвосты вправо" и так далее.

Уже на втором курсе Понтрягин написал свою первую научную работу, в которой усилил и обобщил закон двойственности Александера. Этой работой начался большой цикл работ по топологии (раздел геометрии). Открытый им факт получил название закона двойственности Понтрягина.

Студентам физмата того времени (как и сейчас на мехмате) предлагается на выбор ряд спецкурсов и семинаров, на которых рассматривалось огромное разнообразие математических вопросов. При выборе вопросов для самостоятельной научной работы огромную роль играла не только сама тематика, но и личность профессора. Лев Семёнович вспоминает, что на лекциях А.Я. Хинчина ему было холодно и неуютно. И наоборот, на лекциях и семинарах Павла Сергеевича Александрова ему дышалось легко и свободно, он чувствовал себя на них "как дома".

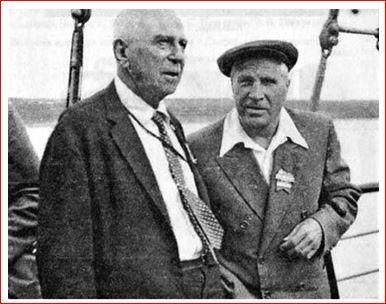

Вообще, личное обаяние П.С.Александрова, его внимание и помощь сыграли необычайно большую роль в формировании научных интересов Л.С.Понтрягина – не меньшую, чем личные способности и склонности молодого ученого. В результате общения с Павлом Сергеевичем Л.С.Понтрягин начал заниматься топологией. Интерес и привязанность к этой науке он сохранил в течение четверти столетия.

В 1927 г. профессор П.С.Александров привлёк Понтрягина к занятиям в топологическом семинаре.

В 21 год Понтрягин окончил университет; в 23 года он закончил аспирантуру и стал читать лекции в университете, где недавно учился; в 27 лет он получил учёную степень доктора физико-математических наук и учёное звание профессора. На 31-ом году за выдающиеся заслуги в области науки он избирается членом-корреспондентом, а в 1958г. академиком Академии наук. С 1934г. он работал в Математическом институте имени В.А.Стеклова Академии наук (МИАН).

В 1927 г., в возрасте 19 лет, Л.С.Понтрягин обобщил закон двойственности Александера, и с этого момента начинается большой цикл его топологических работ, завершившийся в 1932 г. доказательством классического результата - знаменитого "общего закона двойственности", связывающего группы Бетти произвольного ограниченного замкнутого множества евклидова пространства с группами Бетти его дополнения. Этот закон двойственности не только поспособствовал дальнейшему развитию исследований в области теории топологической двойственности, но и послужил поводом для построения Л.С.Понтрягиным общей теории характеров коммутативных топологических групп. Создание теории характеров в значительной степени переключает творческие интересы Л.С.Понтрягина в область топологической алгебры.

В 1934г. Понтрягин выступил на втором математическом съезде с обзорным докладом "Структура непрерывных групп", в котором изложил основные результаты по топологической алгебре и сформулировал программу дальнейшего развития топологических групп.

Прикладными разделами математики Понтрягин занялся, по его собственным словам, в значительной степени «из этических соображений», считая, что его продукция должна найти применение при решении жизненно важных проблем общества. Выбор конкретных приложений произошёл около 1932 года, после знакомства с молодым физиком А. А. Андроновым, который обратился к Понтрягину с предложением начать совместную научную работу. Он рассказал о предельных циклах Пуанкаре, о рекуррентных траекториях и о том, что всё это имеет практическое приложение. После этого Понтрягин начал регулярно изучать работы А. Пуанкаре, Дж. Биркгофа, М. Морса и других. Небольшой группой Лев Понтрягин с коллегами собирались у него на квартире и читали этих авторов. Это продолжалось до 1937 года, когда собираться группами на квартирах стало опасным. Статья «Грубые системы» была опубликована в Докладах АН СССР в 1937 году в соавторстве с Андроновым. Из этой четырёхстраничной статьи выросла теперь обширная теория динамических систем.

В 1938г. он издаёт монографию "Топологические группы", которая стала одной из популярнейших математических книг. В 1941г. за эту монографию Понтрягин был удостоен Государственной премии.

С 1939 года он – заведующий отделом МИАН имени В. А. Стеклова. Во время Великой Отечественной войны был эвакуирован с Математическим институтом в Казань.

В этот же период он открывает новые основополагающие методы в дифференциальной топологии. Созданная Понтрягиным теория векторных расслоений и характеристических классов сыграла решающую роль в развитии алгебраической и дифференциальной топологии.

Неожиданным для своего времени результатом стал установленный Понтрягиным факт, что размерность топологического произведения компактов не есть сумма их размерностей.

О своей работе Понтрягин рассказывает: «Научная работа, как правило, требовала от меня предельного напряжения сил и сопровождалась тяжёлыми эмоциональными нагрузками. Последние возникали потому, что путь к успеху всегда шёл через множество неудачных попыток; достигнув желаемого результата, я обычно был так измотан, что уже не имел сил радоваться. Радость приходила значительно позже, да и она омрачалась порой опасением, что в сделанном содержится ошибка».

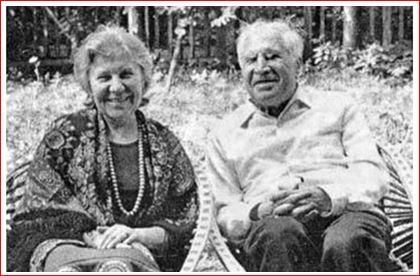

Личная жизнь складывалась у Лев Понтрягина непросто. Очень много сделавшая для своего сына мать ревновала его к другим женщинам, относилась к ним весьма критично. Из-за этого Лев Понтрягин не только поздно вступил в брак, но и в обоих браках терпел тяжёлые испытания. Он был дважды женат, первый раз супругу выбрал по рекомендации матери, второй раз самостоятельно. Детей в браках не было.

Первая супруга — Таисия Самуиловна Иванова (падчерица подруги матери), биолог, поженились в 1941 году, развелись в 1952 году. Никогда не писавший математических диссертаций, Понтрягин написал для жены кандидатскую диссертацию по морфологии саранчи и очень переживал по поводу её защиты. После успешной защиты женой диссертации Лев Семёнович решил, что может развестись с «чистой совестью». И после развода он продолжал следить за жизнью бывшей жены, которая впоследствии защитила докторскую диссертацию.

Вторая супруга — Александра Игнатьевна, врач по профессии, поженились в 1958 году. Вторую жену Понтрягин любил, уважал и был к ней очень привязан.

В 50-е годы Понтрягин и его группа переключаются на исследование проблем управления. Потребность в данных задачах формировали, прежде всего, военные. Задача, которую решал Понтрягин, завуалировано называется в учебниках «задачей о коте и собаке», решение которой – разработка оптимальной стратегии поведения кота, убегающего от собаки, или наоборот, собаки, догоняющей кота. За этой сценкой скрывался серьезный смысл – под котом имелся в виду самолет или ракета, а под собакой – зенитная ракета. Понтрягин и его ученики создали теорию оптимального управления, в основе которой – принцип максимума, названный принципом максимума Понтрягина.

Глубокая эрудиция в различных областях математики позволяла ему в каждой задаче выделять самую главную и трудную проблему. Семинар по математическим проблемам теории колебаний и автоматического регулирования Л.С.Понтрягиным был создан осенью 1952 года в Математическом институте им. В.А.Стеклова АН СССР. Академик Виктор Антонович Садовничий вспоминал, что предложение Л.С.Понтрягину заняться задачами оптимального управления исходило от Мстислава Всеволодовича Келдыша (1911-1978). "Рассказывают, - пишет В.А.Садовничий, - что Мстислав Всеволодович пригласил Понтрягина и сказал: хватит вам заниматься группами, хватит заниматься алгебраической топологией, займитесь конкретным вопросом - докажите принцип оптимального управления в случае, когда не работает классика. И Понтрягин с группой известных математиков взялся за решение этой задачи ...". К работе семинара он привлёк своих старших учеников, а также аспирантов и студентов с Мехмата МГУ.

Понтрягиным был открыт "принцип максимума", ставший универсальным математическим средством поиска оптимальных режимов для тех или иных процессов: для наивыгоднейшего расходования топлива при запуске ракеты, для наиболее экономичной работы ядерного реактора, для наилучшей схемы электропривода и т.д. Открытие "принципа максимума" привело к созданию новой области математики - теории оптимального управления. В 1962 году за разработку математических методов в экономике, согласно которым максимум результата получается при минимальных затратах (оптимальные управления), академик Л. С. Понтрягин вместе с учеными В. Г. Болтянским, Р. В. Гамкрелидзе и Е. Ф. Мищенко получил Ленинскую премию.

Под руководством Л. С. Понтрягина создана новая область математики — теория оптимальных процессов. Эта теория нашла широкое признание математиков всего мира.

Александр Александрович Андронов, предложив Понтрягину начать совместную научную работу, увлёк его задачами теории колебаний. В теории колебаний главные результаты относятся к асимптотике релаксационных колебаний

Тренированная память Понтрягина, справлявшаяся с громоздкими формулами и выражениями, позволяла ему выполнять глубокие теоретические исследования, не прибегая к бумаге. Им опубликовано свыше 150 работ.

Понтрягин был главным редактором журнала "Математический сборник", в 1970-1974г.г. он был вице-президентом Международного математического союза.

В 1970г. во французском городе Ницца собралось более пяти тысяч математиков со всего мира на международный конгресс. Когда на трибуне появился Л.С.Понтрягин, все участники встали и длительными аплодисментами приветствовали его, выражая своё восхищение учёным, который при жизни стал признаваться классиком мировой науки.

Каждое дело, за которое брался Понтрягин, он выполнял тщательно, отдавая ему все свои силы. Л. С. Понтрягин - ученый-математик широкого профиля. Ему принадлежат фундаментальные результаты в области топологии и алгебры, с его именем связаны бурно развивающиеся направления алгебраической и дифференциальной топологии.

Особую страницу его жизни занимает педагогическая деятельность. Им написаны прекрасные учебники по топологии, обыкновенным дифференциальным уравнениям, несколько пособий по математике, предназначенных для школьников, в серии "Знакомство с высшей математикой".

Академик П.С.Александров так отозвался о своём бывшем ученике: "Л.С.Понтрягин, уже ранее зарекомендовавший себя несколькими блестящими работами ... выступает как учёный, создавший своё собственное направление в математике и являющийся в настоящее время, бесспорно, самым крупным (в международном масштабе) представителем так называемой топологической алгебры, то есть совокупности вопросов, пограничных между алгеброй и топологией".

В 1966г. за цикл работ по дифференциальным многообразиям Понтрягин был удостоен Международной премии имени Лобачевского.

Переболев туберкулёзом и хроническим воспалением лёгких, в 1980 году, по настоянию жены, Понтрягин стал вегетарианцем и «почти сыроедом». В 1983 году он утверждал что «только [вегетарианская] диета помогла мне».

Его учениками являются известные математики Д. В. Аносов, В. Г. Болтянский, Р. В. Гамкрелидзе, М. И. Зеликин, Е. Ф. Мищенко, М. М. Постников, Н. Х. Розов, В. А. Рохлин.

Любимым изречением Понтрягина была фраза Д.Гильберта: «Великие открытия рождаются парадоксами, а умирают тривиальностями».

Много сил и времени Понтрягин отдавал общественно-научной деятельности. В разные годы состоял в различных организациях и занимал различные посты:

член Учёного совета Математического института имени В.А.Стеклова Академии наук СССР (с 1951 по 1988);

председатель Аспирантской комиссии при Математическом институте имени В.А.Стеклова Академии наук СССР (1954);

член Экспертной комиссии по присуждению премии имени Н.И.Лобачевского (с 1957 по 1988);

председатель Экспертной комиссии по присуждению премии имени П.Л.Чебышёва;

член секции «Математика и механика» Комитета по Ленинским и Государственным премиям СССР в области науки и техники при Совете Министров СССР (с 1959 по 1988);

член Бюро Национального комитета советских математиков (1961);

председатель Научной комиссии по проблеме «Обыкновенные дифференциальные уравнения» при Отделении математики Академии наук СССР (1962);

член Экспертной комиссии по математике Высшей аттестационной комиссии (с 1963 по 1972);

член Исполкома Комитета ТС-7 (по оптимизации) Международной федерации по информационным процессам (с 1967 по 1985);

заместитель председателя Национального комитета советских математиков (с 1969 по 1983);

вице-президент Исполкома Международного математического союза (с 1970 по 1974);

председатель группы по математике при Секции (с 1987 года - Секции по математике) изданий Главной редакции физико-математической литературы Редакционно-издательского совета Академии наук СССР (с 1970);

председатель комиссии по издательским вопросам Отделения математики Академии наук СССР;

член Бюро Отделения математики Академии наук СССР (с 1971 по 1988);

член Исполкома Международного математического союза (с 1974 по 1978);

заместитель председателя оргкомитета Всесоюзной научной конференции по неевклидовой геометрии;

председатель комиссии по школьному математическому образованию Отделения математики Академии наук СССР (с 1982 по 1988).

Десятки понятий и теорем, носящих его имя, прочно вошли в математику: «понтрягинский квадрат», «принцип максимума Понтрягина», «характеристические классы Понтрягина» и многое другое. Он написал подробные мемуары «Жизнеописание Л. С. Понтрягина, математика, составленное им самим», в которых дал оценки многим учёным и событиям, свидетелем и участником которых он был, в частности, дела Лузина. Книга была издана в1998 году к 90-летию автора.

Академик Игорь Ростиславович Шафаревич вспоминал: "Психологический импульс, который двигал им, Лев Семёнович не раз описывал мне. «Я всю жизнь боялся», — не раз говорил Лев Семёнович, и, зная его, я принимал это за шутку или даже кокетство. Пока не обратил внимание на то, чего же он боялся. Он действительно всегда опасался неудачи своего дела. Того, что начатое математическое исследование не удастся и затраченные громадные усилия пропадут даром, что напечатанная работа окажется неверной, что важное начинание натолкнётся на противодействие... И этот страх заставлял его напрочь забывать о том, чего боятся «обычные» люди: переутомления, испорченных отношений, неудовольствия начальства, притеснений. Именно этим бесстрашием прославился Лев Семёнович сначала среди математиков, а потом и гораздо шире.

Например, математик В. А. Ефремович рассказывал мне, что весь срок, который он в сталинское время отбывал в лагере, ему регулярно шли письма Л. С. Понтрягина, — это в то время, когда человек, пославший и одно такое письмо, гордился этим. На бесстрашии и основывалась во многом та особая роль, которую Понтрягин играл в общественной жизни. Я очень хорошо помню, как впервые услышал о нём. Это было в 1939 году в связи с выборами в Академию наук. Был выдвинут один математик, и ходил слух (впоследствии не подтвердившийся), что в ЦК есть желание, чтобы он остался единственным кандидатом. На заседании Московского математического общества Лев Семёнович нарушил это своеобразное табу и в яркой, аргументированной речи предложил кандидатуру А. Н. Колмогорова — одного из ведущих математиков того поколения. Он стал в итоге академиком. В то время понтрягинская «непокорность» могла стоить дорого.

Вспоминается и другой, гораздо более драматичный случай, свидетелем которого я уже был сам. Это был конец 40-х — эпоха погромных постановлений о литературе, музыке, биологии. Не трогали только физиков, они были в привилегированном положении, особом, некоторых даже вернули из лагерей. Думаю, после создания атомной бомбы наши властелины стали бояться, что учёные и техники выйдут из-под контроля. Тут, пожалуй, и возникла идея: для острастки физиков устроить погром у соседей — математиков. Как из-под земли возникло письмо, подписанное тремя малоизвестными ленинградскими «коллегами», в котором требовалось «пересмотреть» положение в советской математике, указывалось на враждебные «декадентские» течения в ней. Сегодня это смешно, а тогда для обсуждения письма было созвано расширенное заседание Учёного совета Математического института Академии наук. После оглашения послания противников математического декаданса председательствующий предложил высказываться. Наступила тишина, и в эти секунды, быть может, решалась судьба нашей математики на целые годы. Начни тогда кто-то призывать к «исправлению ошибок» — и можно себе представить последствия по уже состоявшимся прецедентам. Вдруг раздался спокойный, как будто даже скучающий голос Понтрягина: «А почему, собственно, мы обсуждаем это письмо на Учёном совете?» Председательствующий разъяснил, что это «письмо трудящихся», присланное нам через ЦК.

- Институт получает немало писем «преобразователей математики», почему обсуждаем на Учёном совете именно это?

Не помню, какой ответ был получен, но гипнотизирующая атмосфера страха рассеялась. Сначала робко, потом посмелее члены совета стали возражать авторам, и заседание закончилось резолюцией, берущей математику под защиту, хотя и со всей осторожностью и оговорками, типичными для того времени.

(Окончание следует)