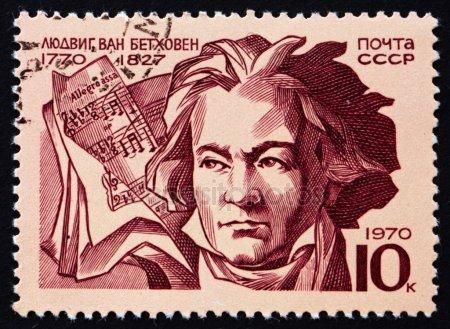

Людвиг ван Бетховен и три его сонаты

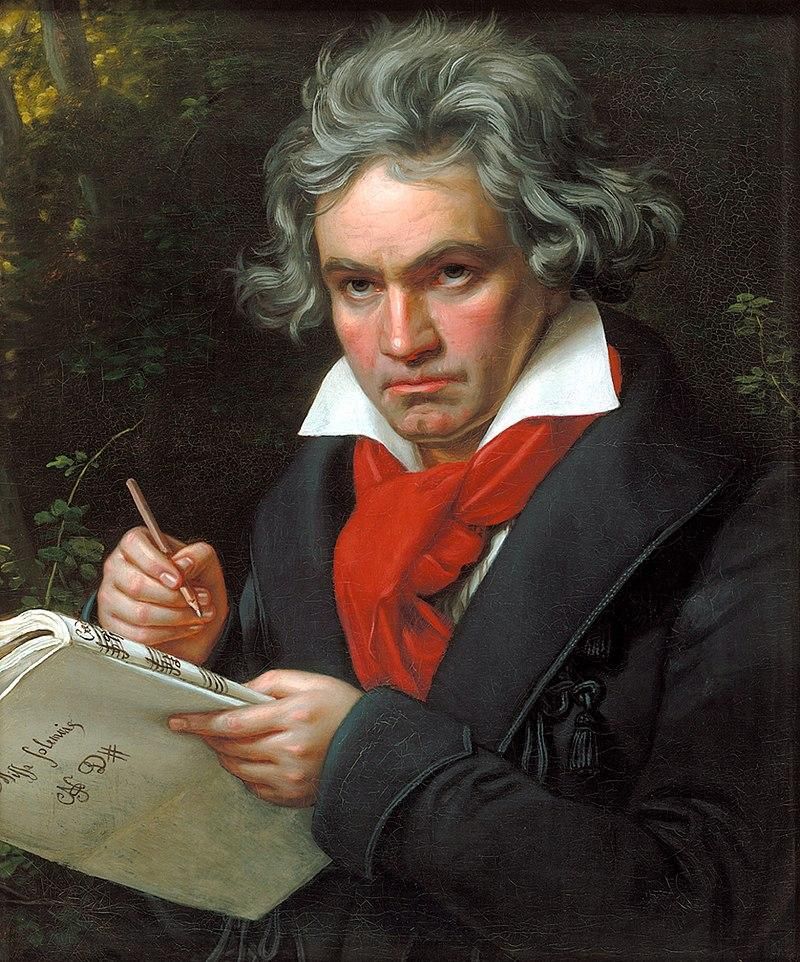

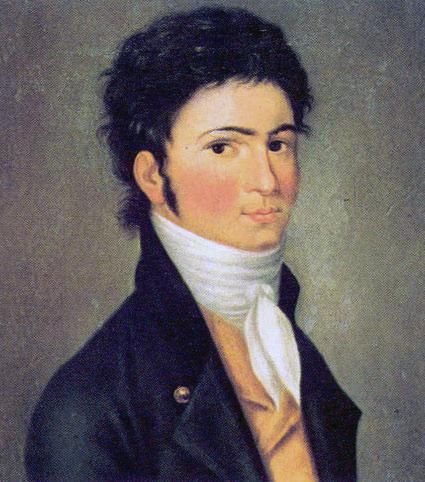

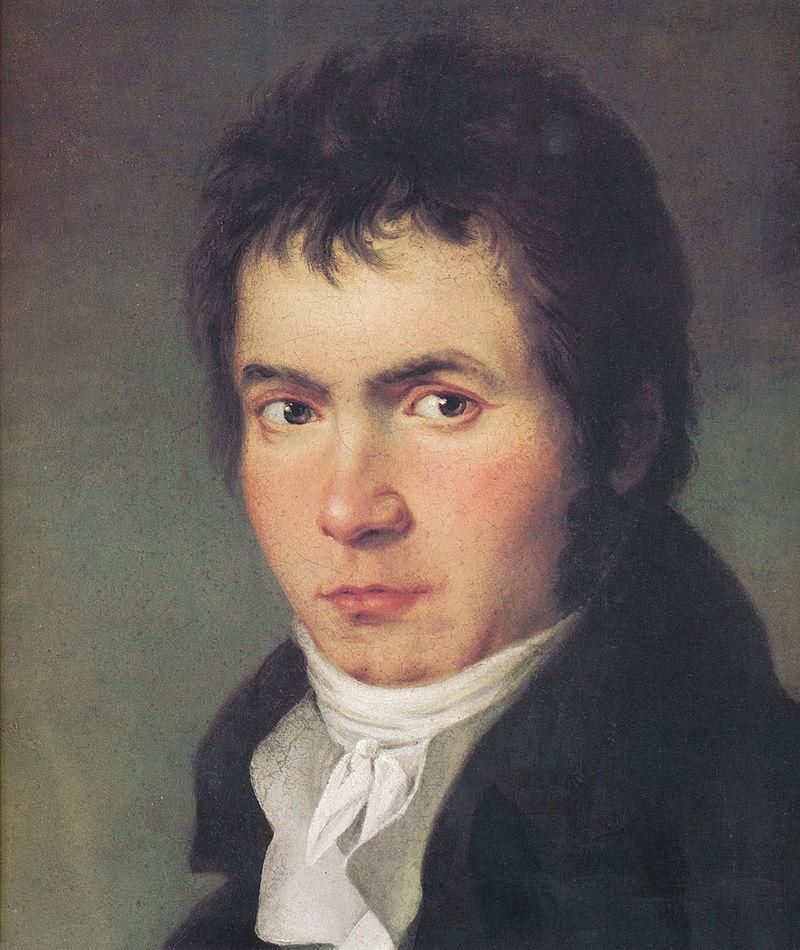

Бетховен (Ludwig van Beethoven, 1770-1827) — один из наиболее исполняемых композиторов в мире. Он писал во всех существовавших в его время жанрах, включая оперу, музыку к драматическим спектаклям, хоровые сочинения. Самым значительным в его наследии считаются инструментальные произведения: фортепианные, скрипичные и виолончельные сонаты, концерты для фортепиано, для скрипки, квартеты, увертюры, симфонии.

Отец Бетховена был тенором придворной капеллы. И он был одержим идеей – сделать из своего сына, в котором он рано заметил музыкальное дарование, “второго Моцарта”.

Вынужденный оставить школу в одиннадцатилетнем возрасте, будущий великий музыкант так и не выучился умножению и делению.Недостаток образования не помешал Бетховену стать настоящим эрудитом в области классической литературы. Он прекрасно разбирался в творчестве Шекспира, Гёте, Гомера, Плутарха, и многое знал наизусть.

Во время своего первого венского рандеву, семнадцатилетний Бетховен выступал перед Моцартом. Предание гласит, что Вольфганг Амадей был восхищён искусством юноши и прочил ему великое будущее. Гайдн кратко отметил, что музыка Бетховена была мрачной и странной. А вот его музыкальный педагог, устав бороться с мрачными мотивами строптивого ученика, усомнился в его даровании: “Полагаю, этот тупица никогда ничему не научится!” Затем учителем и наставником Бетховена стал Антонио Сальери.

Бетховен был гениальным импровизатором. Его любимым напитком был кофе. Принимаясь за варку, музыкант каждый раз педантично отсчитывал 64 зернышка – не меньше и не больше. Грубый, самолюбивый на людях композитор был очень открытым, доброжелательным по отношению к друзьям.

Характер композитора был очень непростым, а иногда и сварливым. Однажды, во время его публичного выступления, некий молодой человек принялся увлеченно беседовать со своей дамой. Музыкант тут же прекратил играть и в гневе воскликнул: “Я не буду выступать перед такими свиньями!”. Несмотря на уговоры и извинения, он отказался продолжить играть.

Но друзья пианиста отмечали его приветливость, добродушие и отменное чувство юмора. Бетховен любил посидеть с приятелями в пивной под названием “У лебедя”. Однажды он не приходил несколько дней кряду. Когда один из товарищей поинтересовался, не заболел ли он, музыкант весело ответил: “Я-то здоров, но мои единственные сапоги заболели такой страшной лихорадкой, что чуть не отдали Богу душу”.

Композитор никогда не отказывал близким друзьям в помощи. Одна из его цитат: «Ни один из моих друзей не должен нуждаться, пока у меня есть на кусок хлеба, если кошелёк мой пуст и я не в силах помочь тотчас же, ну что ж, мне стоит только сесть за стол и взяться за работу, и довольно скоро я помогу ему выбраться из беды.»

Бетховен сильно выделялся своим внешним видом среди дам и кавалеров того времени. Почти всегда его находили небрежно одетым и непричёсанным.

Однажды Бетховен и Гёте, гуляя вместе в Теплице, встретили находящегося там в это время императора Франца в окружении его свиты и придворных. Гёте, отойдя в сторону, склонился в глубоком поклоне, Бетховен прошёл сквозь толпу придворных, едва притронувшись к шляпе.

Биография Бетховена свидетельствует, что у него были очень сложные отношения с женщинами. Некоторые восхищались его гением, иные полагали, что он “уродлив, невоспитан и неприятен”. Одна из дам, за которой ухаживал пианист, была от него в ужасе.

Своенравный гений однажды чуть было не уничтожил одно из лучших своих произведений. Тенор Барт, заглянув к композитору и увидев, что тот собирается бросить ноты в огонь, выхватил их у него из рук. Барт сел за инструмент и исполнил романс. Бетховену неожиданно понравилось. Так был спасен великолепный романс “Аделаида”.

Фортепианное творчество Венского классика Людвига ван Бетховена можно назвать бессмертным наследием, которое отражает не только внутренние переживания композитора, но и перемены в эпохе.

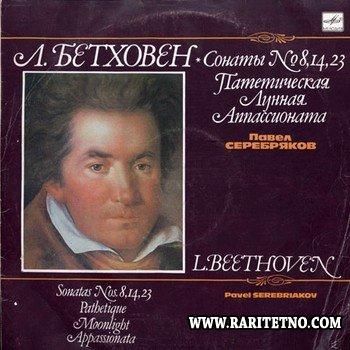

«Патетическая соната» Бетховена является одним из ярчайших произведений среднего творческого периода жизни Бетховена.

Соната посвящена, близкому другу и почитателю творчества Бетховена - князю Лихновскому.

Во время написания произведения композитор находился на пороге тридцатилетия. Тогда стали заметны первые признаки скорой глухоты. Работа над сочинением велась около года. Это было тяжёлое время в его жизни: ежедневно слух становился все хуже и хуже, а прогнозы врачей были неутешительны. Бетховен не оставил собственное музыкальное ремесло, он всё с тем же рвением сочинял грандиозные и совершенно новые по стилю произведения, но которые наполнялись кардинально иными смыслами. Вся боль и вера в лучшее были реализованы в «Патетической сонате».

Впервые соната была опубликована в 1799 году. Это была настоящая премьера для общества. Не каждый человек мог понять настоящего новаторского языка, поэтому разгорелся нешуточный спор между догматичными людьми, желавшими сохранить старое и между новаторами, которые хотят идти вперед и не боятся нового и интересного. Прежде ни одно фортепианное произведение не вызывало столь бурного обсуждения. Бетховен же спокойно отнёсся к реакции общества, он привык к тому, что его музыка вызывает у людей неоднозначные чувства.

Именно, глухота побудила Бетховена на сочинение многих произведений, имеющих драматичную или даже трагедийную концепцию. Первые признаки потери слуха были замечены в 1797 году. К моменту написания Восьмой сонаты он уже плохо слышал. Стоит отметить, что к появлению данного недуга привела привычка Людвига перед очередным сочинением произведений опускать голову в ледяную воду.

Отражение многих музыкальных впечатлений композитора можно найти в «Патетической сонате». Например, театральность произведения является откликом восхищения от услышанной оперы Глюка «Орфей и Эвридика». Героический стиль, минорный лад, грандиозный масштаб и диалогичность – вот, что доказывает родственность и близость с оперным жанром, а именно с произведением Глюка. Нередко борьбу человека с судьбой сравнивают со столкновением между Орфеем и фуриями.

Знаменитый пианист Игнац Мошелес в возрасте 10 лет разучил на память нотный текст произведения и исполнял его перед самой разнообразной публикой. По его рассказу, всегда находились люди, которые либо были безмерно восхищены новаторством, либо те, кто скучал, не понимая красоты музыкально-выразительных средств, используемых автором. Примечательно, что ноты маленький пианист не мог приобрести за неимением средств, поэтому переписал их ночью, пока никто не видел. Все было бы хорошо, если бы однажды он не проболтался о своем «героическом» поступке учителю. Тот был в бешенстве и выгнал его из учебного заведения. Но всё к лучшему, ведь мальчик попал на обучение к Бетховену.

Впервые услышав Восьмую сонату Бетховена, Гайдн, будучи бывшим учителем Людвига, сказал, что у него появилось чувство, будто композитор имеет несколько голов вместо одной, несколько горячих сердец вместо одного и несколько душ вместо одной! Его до глубины души поражает воображение и фантазия автора. Потом Гайдн помолчал и добавил, что в его музыке всегда можно найти что-то непреодолимо мрачное и угрюмое, такое, что по-настоящему выражает стиль композитора.

В консерваториях Вены запрещали играть данное произведение, так как единственными по-настоящему ценными композиторами, полезными для изучения, там считались Бах, Моцарт и Клементи.

Бетховен верил в то, что сможет преодолеть все невзгоды, уготовленные ему судьбой, что когда-нибудь он вновь сможет слышать музыку. Возможно, поэтому финал носит столь оптимистичный характер. В дальнейшем тема судьбы станет непреодолимой болью композитора.

Когда Бетховену было 34 года, Наполеон презрел идеалы Великой французской революции и объявил себя императором. Поэтому Бетховен отказался от намерения посвятить свою Третью симфонию ему: «Этот Наполеон тоже обыкновенный человек. Теперь он будет топтать ногами все человеческие права и сделается тираном». На титульном листе рукописи «Патетической» можно видеть зачеркнутое автором посвящение. Тогда же Бетховен назвал свою Третью симфонию «Героической».

Одно обстоятельство омрачало жизнь композитора – постепенно угасающий слух. «Я влачу горькое существование,— писал Бетховен своему другу.— Я глух. При моем ремесле ничего не может быть ужаснее… О, если бы я избавился от этой болезни, я обнял бы весь мир». Свою Девятую симфонию Бетховен создавал, будучи уже полностью глухим. Сперва музыкант тщательно скрывал потерю слуха. Музыкант не любил давать фортепьянные уроки. Исключение составляли только даровитые ученики и привлекательные молодые женщины.

Виртуозная игра на пианино приносит Людвигу первую славу. Произведения Бетховена отличаются от классической игры клавесинистов. В Вене были написаны знаменитые в будущем сочинения: «Патетическая соната», «Лунная соната». Однажды ученику Бетховена Рису довелось услышать новое создание Бетховена. Как-то на прогулке они заблудились и вернулись домой к вечеру. По пути Бетховен рычал бурную мелодию. Придя домой, он сразу сел за инструмент и, увлечённый, совсем забыл о присутствии ученика. Так родился финал «Аппассионаты».

В 1800 году Бетховен познакомился с аристократами Гвиччарди, приехавшими из Италии в Вену. Дочь почтенного семейства, шестнадцатилетняя Джульетта, обладала хорошими музыкальными способностями и пожелала брать уроки игры на фортепиано у кумира венской аристократии. Бетховен не берёт платы с юной графини, а она в свою очередь дарит ему дюжину рубашек, которые сама сшила.

Бетховен был строгим учителем. Когда игра Джульетты ему не нравилась, раздосадованный, он швырял ноты на пол, демонстративно отворачивался от девушки, а та молча собирала тетради с пола.

Джульетта была хороша собой, юна, общительна и кокетлива со своим 30-летним учителем. И Бетховен поддался её очарованию. Он помышлял о браке несмотря на то, что девушка принадлежала к аристократическому роду. Но влюбленный композитор утешал себя тем, что будет концертировать, добьётся независимости, и тогда брак станет возможным.

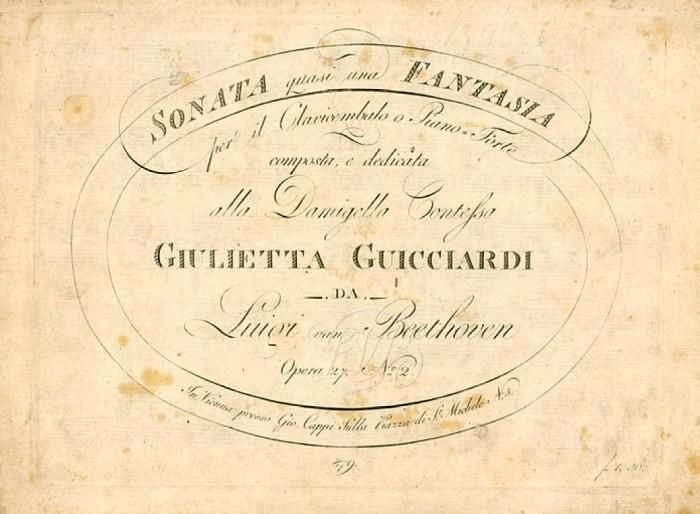

Зимой 1801 – 1802 годов Бетховен завершает сочинение нового произведения. И в марте 1802 года соната N 14, которую композитор назвал quasi una Fantasia, то есть «в духе фантазии», была опубликована в Бонне с посвящением «Alla Damigella Contessa Giullietta Guicciardri» («Посвящается графине Джульетте Гвиччарди»).

Дописывал же композитор свой шедевр в гневе, ярости и сильнейшей обиде: ветреная кокетка с первых месяцев 1802 года выказывала явное предпочтение восемнадцатилетнему графу Роберту фон Галленбергу, который тоже увлекался музыкой и сочинял весьма посредственные музыкальные опусы. Однако Джульетте Галленберг он казался гениальным.

Всю бурю человеческих эмоций, которая была в душе Бетховена в то время, композитор передает в своей сонате. Это скорбь, сомнения, ревность, обречённость, страсть, надежда, тоска, нежность и, конечно, любовь.

Бетховен и Джульетта расстались. А позже композитор получил письмо. Оно заканчивалось жестокими словами: «Я ухожу от гения, который уже победил, к гению, который ещё борется за признание. Я хочу быть его ангелом-хранителем». Это был «двойной удар» – как мужчине и как музыканту. В 1803 году Джульетта Гвиччарди вышла замуж за Галленберга и уехала в Италию.

После расставания с Джульеттой он уехал из Вены и написал своё знаменитое «Гейлигенштадтское завещание». В нём он излил те горькие чувства, которые отразились в его произведении. Композитор писал, что он, несмотря на видимую угрюмость и мрачность, предрасположен к добру и нежности. Также он жаловался на свою глухоту. От отчаяния он чуть было не принял решение покончить жизнь самоубийством, однако в конце концов собрался с силами и, будучи уже почти совершенно глухим, написал свои самые известные произведения.

В 1821 году Джульетта вернулась в Австрию и приехала на квартиру к Бетховену. Плача, она вспоминала о прекрасном времени, когда композитор был её учителем, рассказывала о нищете и трудностях её семьи, просила простить её и помочь деньгами. Будучи человеком добрым и благородным, маэстро дал ей значительную сумму, но просил уйти и никогда не появляться в его доме. Бетховен казался равнодушным и безразличным. Но кто знает, что творилось в его истерзанном многочисленными разочарованиями сердце.

«Я презрел её,— вспоминал много позже Бетховен.— Ведь если бы я захотел отдать этой любви мою жизнь, что же осталось бы для благородного, для высшего?»

Осенью 1826 года Бетховен заболел. Изнурительное лечение, три сложнейшие операции не смогли поставить композитора на ноги. Всю зиму он, не вставая с постели, абсолютно глухой, мучился оттого, что не мог продолжать работать. 26 марта 1827 года великий гений музыки Людвиг ван Бетховен скончался.

После его смерти в потайном ящике гардероба нашли письмо «К бессмертной возлюбленной» (так Бетховен озаглавил письмо сам). Многие потом будут спорить о том, кому именно адресовано послание. Но маленький факт указывает именно на Джульетту Гвиччарди: рядом с письмом хранился крохотный портрет возлюбленной Бетховена.

Как бы там ни было, именно Джульетта вдохновила Бетховена на написание бессмертного шедевра.

Соната «в духе фантазии» сначала была просто Соната N 14 до-диез минор, которая состояла из трёх частей – Адажио, Аллегро и Финала. В 1832 году немецкий поэт Людвиг Рельштаб, один из друзей Бетховена, увидел в первой части произведения образ люцернского озера тихой ночью, с отражающимся от поверхности переливами лунным светом. Он и предложил название «Лунная». Пройдут годы, и первая размеренная часть произведения: «Адажио сонаты N 14 quasi una fantasia», – станет известна всему миру под названием «Лунная соната».

Вторая версия происхождения названия связана с тем, что в рассматриваемое время господствовала мода на всё, что так или иначе связано с луной, поэтому современники охотно приняли этот красивый эпитет.

Аккуратностью маэстро не отличался, вещи и ноты валялись где только можно себе представить, в том числе и на рояле. Кто-то ещё удивляется, что его отвергла девушка, в которую он имел неосторожность влюбиться? А может, оно и к лучшему? Ведь если бы та дама его осчастливила своим вниманием, то место рояля заняла бы именно она… Но именно графине Джульетте Гвичарди он посвятил одно из величайших произведений того времени.

В свои тридцать лет у Бетховена были все основания быть счастливым. Он был признанным и успешным композитором, который пользовался популярностью среди аристократов. Он был великим виртуозом, которого не портили даже не ахти какие манеры. Вот только хорошее настроение изрядно портило предчувствие беды: у него понемногу угасал слух. Уже несколько лет Людвиг замечал, что слышит все хуже и хуже. Из-за чего это происходило? Это сокрыто покровом времени. Его и днём, и ночью мучил шум в ушах. Он с трудом различал слова говорящих, а чтобы различать звуки оркестра, был вынужден стоять всё ближе и ближе. И в то же время композитор скрывал недуг. Он должен был страдать молча и незаметно, что не могло прибавлять особой жизнерадостности. Но неожиданно случилось то, что смутило душу музыканта куда сильнее…

«Лунной сонатой» называется не вся Соната №14, а лишь первая её часть. Но от этого ценность остальных частей уж никак не уменьшается, так как по ним можно судить об эмоциональном состоянии автора на тот момент. Если слушать одну только «Лунную сонату», то вы, скорее всего, просто впадёте в заблуждение. Её нельзя воспринимать как самостоятельное произведение, хотя и хочется. Настоящее искусство начинается лишь там, где есть предельная искренность. Очень часто жертвы несчастной любви полагают, что если их избранница поймет их истинные чувства, то она вернется. Хотя бы из жалости, если не из любви.

Он тосковал по своей ученице. Даже спустя полгода не мог перестать думать о ней. Это видно по его завещанию. Сейчас подобные отношения не были бы приняты обществом, но тогда времена были другие и другие были нравы, семнадцатилетняя девушка уже считалась более чем созревшей для вступления в брак и даже была вольна сама выбирать ухажёра. Сейчас бы она едва закончила школу и считалась бы ещё наивным ребёнком, а сам Людвиг загремел бы по статье «совращение несовершеннолетних».

«Лунная соната» Бетховена – произведение, которое поражает чувства человечества вот уже более двух сотен лет. В чем секрет популярности, неувядаемого интереса к этой музыкальной композиции? Возможно, в настроении, в чувствах, которые вкладывает гений в свое детище. И которые даже сквозь ноты затрагивают душу каждого слушателя. Соната, которую Бетховен начал писать в состоянии настоящего счастья, восторга и трепетной надежды, была закончена в гневе и ярости. Её первая часть медленная и нежная, а финал звучит, как ураган, сметающий всё на своем пути.

Фортепианная соната No 23 фа минор соч. 57 была написана Бетховеном в 1806 году. Вернее – записана в этом году, так как сочинил её Бетховен раньше, но в течение двух лет она оставалась не записанной. Название «Аппассионата» – страстная – было дано этой музыке не её автором, однако оказалось настолько удачным, что сохранилось поныне. Современники чувствовали, что соната имеет конкретную программу, пытались узнать её. Но на вопрос о содержании музыки Бетховен отвечал кратко: «Прочтите "Бурю" Шекспира». Действительно, в «Аппассионате» бушуют страсти шекспировского масштаба, однако облик их иной – современный Бетховену. Слышатся отзвуки музыки Великой французской революции: и напев «Марсельезы» в конце первой части, и стихийная героическая пляска финала. Вообще же термин appassionato, происходящий от итальянского appassionare – возбуждать страсть, применяется для обозначения характера исполнения музыкального произведения.

В сентябре 1806 года вместе со своим покровителем князем Лихновским он отправился в Силезию, в замок Гратц в окрестностях Троппау. Во время этой поездки произошел известный казус, когда князь Лобковиц попросил композитора сыграть для французских офицеров, а Бетховен пришел в ярость и негодование от предложения выступать перед оккупантами. Композитор отказался. Лихновский стал настаивать и даже приказал выломать дверь комнаты, где заперся Бетховен. Возмущённый композитор покинул имение, невзирая на поздний час и скверную погоду. и вернулся в Вену. Наутро Бетховен отправил Лихновскому письмо: «Князь! Тем, чем являюсь я, я обязан самому себе. Князей существуют и будут существовать тысячи, Бетховен же — только один!».

Муж пианистки Марии Биго в своих мемуарах описывает завершение этого инцидента: «В дороге Бетховена настигла буря, и чемодан, в котором помимо прочего лежали ноты только что законченной сонаты, сильно промок. Вернувшись в Вену, он навестил нас и, смеясь, показал все еще влажные ноты моей жене. Заинтригованная, она тут же села к инструменту и начала играть. Бетховен явно не ожидал такого поворота событий, а Мария не могла остановиться, и даже множество правок и зачеркиваний в рукописи её не смущали. Это был рабочий оригинал партитуры, который ещё предстояло отдать издателю в набор. Закончив исполнение, Мария попросила Бетховена оставить рукопись себе, и композитор великодушно согласился: после того, как ноты были сданы в набор, он действительно отдал оригинал пианистке».

В то время Бетховен был особенно близок с супругами Биго, поэтому свидетельство мужа Марии не вызывает сомнений, тем более что эта рукопись сохранилась (сейчас она хранится в Национальной библиотеке Франции), и на ней действительно имеется автограф композитора.

Это несравненное по силе своего драматизма произведение, посвященное горячему почитателю Бетховена графу Францу Брунсвику (Франц был братом Терезы и Жозефины — двух женщин, которых Бетховен любил.) Название «appassionata» было дано сонате гамбургским издателем Кранцем. Тем не менее, это название хорошо выражает сущность произведения и поэтому прочно за ним закрепилось.

Год сочинения сонаты (1804) был годом тяжелых переживаний Бетховена. Душевная реакция после окончания «Героической симфонии», окончательное разочарование в Наполеоне, прогрессирующая глухота, мучительные невзгоды любви и дружбы, постоянное душевное одиночество — все это создало предпосылки мрачного, трагического произведения.

Уже сто пятьдесят лет тому назад величие «аппассионаты» было оценено русскими музыкантами. Ленц сравнивал её с «извержением вулкана», Улыбышев называл «вулканической сонатой», «композицией одновременно исступленной и возвышенной».

И. С. Тургенев в рассказе «Несчастная» так описывал исполнение «Аппассионаты» Сусанной: «С самых первых тактов стремительно-страстного allegro этой сонаты я почувствовал то оцепенение, тот холод и сладкий ужас восторга, который мгновенно охватывает душу, когда в неё нежданным налётом вторгается красота. Я не пошевельнулся ни одним членом до самого конца. Я не хотел и не смел вздохнуть».

Музыка «Аппассионаты» настолько эмоциональна, настолько насыщена страстными переживаниями от первой до последней ноты, что понимание её образов представляет особые трудности. Прав был Ромен Роллан, писавший, что эта соната — «пламенный поток в гранитном русле».

Сочинение сонаты растянулось на несколько лет. Зато Бетховен был удовлетворён конечным результатом и, судя по воспоминаниям Черни, считал «Аппассионату» лучшей из своих сонат. Такая оценка стала впоследствии общепризнанной.

Было немало попыток трактовать «Аппассионату» как воплощение личных переживаний, личных страданий Бетховена.

По воспоминаниям А. М. Горького, Ленин, слушая однажды в Москве исполнение фортепианных сонат Бетховена, сказал: «Ничего не знаю лучше «Appassionata», готов слушать её каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть наивной, думаю: вот какие чудеса могут делать люди!».

Даже гений Бетховена смог создать произведение такой драматической мощи, как «Аппассионата», лишь один раз.