У истоков превращения химии в точную науку

К 240-летию со дня рождения Й.Я.Берцелиуса

Йёнс Якоб Берцелиус (Jöns Jakob Berzelius) родился 20 августа 1779 года в селении Веверсунде близ Линчёпинга на юге Швеции в семье пастора, заведовавшего церковной школой. Отец умер вскоре после его рождения. Мать Йёнса вторично вышла замуж, но после рождения второго ребёнка заболела и умерла. Отчим сделал всё, чтобы Йёнс и его брат получили хорошее образование.

Оставшись в девятилетнем возрасте сиротой, Берцелиус был вынужден заниматься репетиторством и сельскохозяйственными работами. В 1793 он поступил в гимназию города Линчепинга, где проявил интерес к естественным наукам, начал коллекционировать чучела птиц, насекомых и растения. В аттестате об окончании были отмечены «хорошие природные задатки, но плохой нрав и сомнительные надежды».

Химией Йёнс Якоб Берцелиус увлёкся только в двадцатилетнем возрасте. Медицину и химию он изучал, находясь в очень тяжёлых материальных условиях.

В 1797-1801 г.г. он обучался на медицинском факультете Упсальского университета. Окончив университет, он в 1802 г. стал адъюнктом медицины и формации Медико-хирургического института в Стокгольме. Тогда же он подружился с владельцем рудника Вильгельмом Гизингером, в доме которого он жил. В 1802 г., используя батарею Вольта, Берцелиус совместно с Гизингером обнаружил, что при пропускании электрического тока через растворы солей щелочных металлов последние разлагаются с выделением составных частей. Годом позже они вместе с М.Г. Клапротом открыли элемент церий, названный в честь открытой в 1801 г. Дж. Пьяцци планеты Церера.

В 1806 г. он стал преподавателем химии в высшей школе, а через год его избрали профессором химии и фармации в медико-хирургическом институте св. Каролины в Стокгольме.

В 1808 г. он стал членом Шведской Академии наук, а в 1818 г. - её президентом. В 1806 г. Берцелиус опубликовал первый том книги "Животная химия". Его учениками в Стокгольмской лаборатории были впоследствии знаменитые химики Х.Г. Гмелин, Генрих и Густав Розе, Э.Мичерлих, Ф. Вёлер.

Существенное значение для превращения химии в точную науку имело усовершенствование Берцелиусом химической номенклатуры и создание им символики, близкой к современным обозначениям элементов и их соединений. Он заменил химические знаки Дальтона, в которых чувствовалось влияние алхимической символики, на начальные буквы латинских названий химических элементов.

Для обозначения элемента им была принята первая буква его латинского или греческого названия, иногда за ней следовала ещё одна буква; для указания числа атомов использовались алгебраические индексы. Берцелиус внёс изменения в химическую номенклатуру, построив её на латинском языке и введя для разных классов соединений соответствующие приставки, суффиксы и окончания. Переведенная на многие языки, она послужила основой для современной химической номенклатуры.

Берцелиус выдвинул свою электрохимическую теорию химических связей атомов, связав ее с атомистическими представлениями Дальтона. К 1818 году он с большой точностью определил атомные веса 46 элементов из 49 тогда известных. Он и его сотрудники открыли селен, цезий, торий, литий, ванадий и некоторые из редких земель, а барий, стронций, калий, тантал, кремний и цирконий ими были впервые получены в свободном состоянии. Берцелиусу мы обязаны открытием явления катализа и аллотропии.

По роду преобладающего на атомах заряда Берцелиус разграничил электроотрицательные и электроположительные элементы и разделил известные в то время 56 элементов на два класса, исходя из свойств образуемых ими соединений с наиболее электроотрицательным элементом — кислородом. Таким образом был получен электрохимический ряд элементов и подразделение на металлы и металлоиды. Электрохимическая теория легла в основу дуалистической системы, созданной Берцелиусом для установления рациональных формул химических соединений. Опираясь на данные, полученные при электролизе разных растворов солей, пришел к выводу, что в них существуют простые и постоянные отношения между атомами кислорода основания и атомами кислорода кислоты.

Ему принадлежат многие результаты в области органической химии. Он открыл изомерию, ввёл понятие органического вещества, исследовал ряд органических соединений. Термин «органическая химия» введён Берцелиусом в 1806 году. В 1807 году он предложил выделить изучение веществ растительного и животного происхождения в самостоятельную дисциплину – органическую химию.

И. Я. Берцелиуса считают родоначальником органической химии. Им также были введены термины «аллотропия» и «изомерия». Изучая в 1830 году виноградную кислоту, он обнаружил, что по составу она идентична винной и предложил объяснять различия их свойств неодинаковым расположением атомов. Для описания этого феномена он предложил термин «изомерия». В 1811 году он начал систематические исследования элементного состава органических соединений, а в 1815 году вывел формулы уксусной, янтарной, винной и т. д. кислот.

Работоспособность Берцелиуса поражает: он проводил в лаборатории по 12-14 часов в сутки. Неорганическая химия обязана Берцелиусу открытием многих элементов: церия (1803), селена (1817), кремния (1824), циркония (1824), тантала (1825), ванадия (1830).

Селен был назван так от греческого имени Луны, поскольку Берцелиус обнаружил, что открытый им новый элемент очень похож на теллур и в природе сопутствует ему. А «теллус» на латыни – Земля.

Лития Берцелиус не открывал, это сделал шведский химик Иоганн Арфведсон, но название «литий» предложил Берцелиус. Он аргументировал это так: «ведь литий принадлежит, в первую очередь к миру камней», а «камень» по-гречески это «литос».

Забавна переписка, которую Берцелиус вёл со своим учеником по поводу элемента, который впоследствии назовут ниобием. «Посылаю тебе обратно твой «икс», которого я вопрошал, как мог, но от которого я получил лишь уклончивые ответы. «Ты Титан?» – спрашивал я. Он отвечал: «Вёлер же тебе сказал, что я не Титан». – «Ты Тантал?». – «Я с ним родственен», – отвечал он. «Ну что же ты тогда?» – спросил я. Он ответил: «Мне не дали имени». Дадут намного позже, но от родственного тантала далеко не уйдут – ведь Ниоба – мифологическая дочь Тантала.

Титан был впервые получен лишь в 1875 г. русским учёным Д.К.Кирилловым.

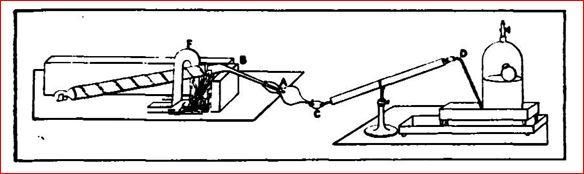

Для подтверждения законов постоянных и кратных отношений Берцелиус проанализировал 2000 соединений, образованных 43 элементами. Эту гигантскую работу он совершил один в своей скромно оборудованной домашней лаборатории. В.Оствальд, увидев весы Берцелиуса, сказал: «Мне стало необыкновенно ясно, как мало зависит от прибора и как много - от человека, который перед ними сидит».

Берцелиус не считал хлор элементом и на основании этого поссорился с Деви и Дюма.

В 1832 году оставил кафедру в институте и занялся составлением учебников и обзоров по химии. Он опубликовал около 250 работ, среди которых был самый популярный в те годы пятитомный «Учебник химии» (1808—1818), выдержавший пять изданий и переведённый на немецкий и французский языки. Издаваемые им ежегодные обзоры всех основных работ в области химии были первым информационным изданием такого рода.

Лаборанткой у Берцелиуса работала одно время Анна Бланк, которая помогала ему по хозяйству и скрашивала вечерами в часы досуга одиночество Якоба интересными беседами. Однако любовь Анны осталась неразделенной.

Берцелиус женился в 55 лет на 24-летней Иоганне Элизабет, дочери своего старинного друга Поппиуса, государственного канцлера Швеции. Брак их был счастливым, но детей не было.

Во второй половине жизни он много сил отдал пропаганде науки. Он добился внесения естественных наук в школьные программы. Современники называли его законодателем химии.

Берцелиус поддерживал тесные научные и личные связи с химиками многих стран. В 1820 он был избран иностранным почётным членом Петербургской Академии наук. Берцелиус был знаком со многими известными людьми своего времени.

В 1819 г. Берцелиус был в Париже, где при содействии Бертолле познакомился со знаменитейшими учёными того времени, с которыми вёл потом переписку (Лапласом, Гей-Люссаком, Араго, Ампером, Дюлонгом, Френелем и др.).

Во время пребывания на курорте в Карлсбаде (1821) он вместе с И. В. Гёте совершал геологические экскурсии на гору Каммербюль, где познакомил Гёте с основами анализа минералов при помощи паяльной трубки.

Его научные заслуги были признаны избранием в 95 научных обществ мира. В 1818 был посвящен в рыцари, в 1835 году ему был пожалован титул барона.

Имея титул барона, в химии Берцелиус был королём, так как безраздельно «царил» во всех её областях. Ученики уважали Берцелиуса и восхищались им – он был авторитетом для всех. В 1838 году в письме немецкому химику Юстусу Либиху Берцелиус писал: "При обсуждении вопросов науки не должно быть ни врагов, ни друзей. Если Вы боретесь против того, что считаете ошибочным, не обращайте внимания на личность ошибающегося".

Деятельность Берцелиуса включала также исследования по аналитической и неорганической химии. Он провёл систематические исследования состава многих руд и предложил химическую классификацию минералов. Как автора новой минералогической системы Лондонское королевское общество в 1836 году наградило его медалью Копли.

Он разработал новые методы качественного (проба на мышьяк) и количественного анализа, усовершенствовал многие приборы и создал новые (паяльная трубка).

Берцелиус сконструировал и изготовил многочисленные приборы из стекла. Он сам был великолепным стеклодувом и считал, что химик должен уметь обращаться со стеклом и паяльной трубкой. Даже во второй половине XIX века химик должен был большей частью сам изготовить некоторые из необходимых лабораторных приборов из стекла.

В 1845 году состояние здоровья Берцелиуса ухудшилось. К тому же он с двадцатитрехлетнего возраста страдал периодическими головными болями. После одного особенно сильного приступа подагры у него оказались парализованы обе ноги. Умер Берцелиус в Стокгольме 7 августа 1848 года. Он похоронен на маленьком кладбище вблизи Стокгольма.

В 1855 году в столице Швеции был поставлен памятник Берцелиусу.

В 1935 г. Международный астрономический союз присвоил имя Берцелиуса кратеру на видимой стороне Луны.

Однажды он сказал:

Кто выдает вероятность за истину, тот становится, сознательно или бессознательно, обманщиком.

Ценность книги, предназначенной для учеников, определяется не только тем, в каком порядке излагается предмет, но также и манерой его трактовки.

Я стремился к тому, чтобы быть по возможности ясным, особенно в начале книги.

Я выбрал повествовательный стиль, тщательно избегая частностей, которые превращают описание каждого тела в заполнение некоего рода печатного формуляра.

Я стремился сделать чтение моей книги по возможности приятным — настолько, насколько допускает природа тех вопросов, о которых идет речь.

Рассказывают, что…

- Слугу Берцелиуса однажды спросили, чем занимается его хозяин. Слуга ответил: "Я достаю утром из шкафа порошки, кристаллы и жидкости". "Ну и что?". "Он перемешивает всё в большой посудине". "А дальше?". "Переливает в меньшую посудину". "А потом?". "Потом он выливает всё в ведро, которое я ежедневно выношу на помойку". Валентин МАТЮХИН,

специально для «Обзора»

Вильнюс