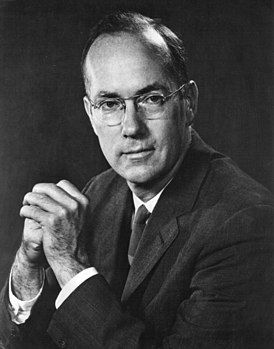

Отец лазера не дотянул до ста

Чарльз Хард Таунс (Charles Hard Townes) – американский физик – родился 28 июля 1915 года в Гринвилле, Южная Каролина, США. Он был четвёртым из шести детей Генри Кейта Таунса, адвоката, и Эллен Самтер (в девичестве Хард) Таунс (в честь девичьей фамилии матери будущий лауреат Нобелевской премии и получил своё второе имя). Выросший на ферме в двадцать акров в окрестностях Гринвилля, мальчик стал рано проявлять интерес к природе.

Обнаружив блестящие способности в школе и перескочив через седьмой класс, он поступил в Фурманский университет в Гринвилле в 16-летнем возрасте. Окончив его в 1935 г. с двойным отличием, он стал бакалавром наук в области физики и бакалавром искусств в области современных языков.

Хотя он выбрал физику своим основным занятием, привлечённый её логикой и изяществом её структуры, он весьма сносно владел французским, немецким, испанским, итальянским и русским языками. После годичной аспирантуры в Дьюкском университете Таунс получил степень магистра по физике в 1936 г., а затем и докторскую степень в 1939 г. в Калифорнийском технологическом институте. Его докторская диссертация называлась «Разделение изотопов и определение спина ядра углерода-13».

Первая служба Таунса проходила в лабораториях телефонной компании «Белл», где он оставался с 1939 по 1947 г., занимаясь главным образом и крайне благополучно задачами военно-прикладного характера, в частности, разработкой авиационного радара для прицельного бомбометания. Во время войны в радарах использовалась длина волны в 3 см (соответствует частоте 10000 мегагерц).

После войны руководство военно-воздушных сил попросило компанию «Белл» разработать радар, работающий на длине волны в 1,25 см (24 000 мегагерц). Более высокочастотный радар должен был обеспечить не только более высокую точность, иметь меньший вес, но и занимать меньше места в самолете.

Таунс предсказал, что новый радар окажется неэффективным, ибо водяные пары в атмосфере поглощают энергию именно этой частоты. Не поверив в это, ВВС построили радар, и их постигла неудача. Однако тот самый эпизод пробудил у Таунса заинтересованность к взаимодействию высокочастотных радиоволн (микроволн) с молекулами.

В 1948-1961гг. Таунс работал в Колумбийском университете (с 1950 г. – профессор). Выполняя научные исследования в Колумбийском университете, Таунс понял, что поглощение микроволн может служить основой для новой техники – микроволновой спектроскопии, позволяющей определять строение молекул.

В конце XIX – начале XX в. физики установили, что у молекул и атомов энергия принимает дискретные значения и наименьшее из энергетических состояний, или уровней, называется основным состоянием. Множество «допустимых» уровней индивидуально для конкретного атома или молекулы. Энергия связана с конфигурациями и движением электронов кругом ядра атома. Точно так же и электромагнитное излучение в виде, к примеру, тепла, радиоволн или света состоит из дискретных пучков энергии (фотонов), габаритность которой пропорциональна частоте волн. Атом или молекула могут поглотить фотон, энергия которого равна разности между двумя уровнями, и подняться в результате на больший энергетический уровень. В этом случае говорят, что атом находится в возбуждённом состоянии. Возбуждённые атомы или молекулы обладают, следовательно, избыточной энергией. Вскоре позже возбуждения они переходят на более низкий энергетический уровень спонтанным образом, выделяя энергию в виде фотона, равную разности между двумя уровнями.

В 1917 г. Альберт Эйнштейн открыл индуцированное излучение, третий вид взаимодействия излучения с материей в дополнение к поглощению и спонтанному излучению. В этом процессе возбужденные атомы или молекулы, подверженные воздействию излучения, энергия фотонов которого соответствует разности между возбужденным и основным уровнями, тотчас возвращаются в основное состояние, испуская фотоны, неотличимые от тех, которые стимулировали тот самый возврат.

Таунс понял, что индуцированное излучение дает схема освобождения избытка энергии возбужденных молекул путем усиления излучения, вызвавшего такое явление. Для того чтобы это осуществить, было необходимо обрести большое численность возбужденных молекул, сравнимое с количеством молекул, находящихся в основном состоянии. Таунс нашёл схему для осуществления подобного замысла с помощью положительной обратной связи в резонансном контуре, сходном по сути с осцилляторами, генерирующими радиоволны в радиопередатчиках.

В это время он также учился музыке и вокалу в вечерних классах музыкальной школы Жуйяра. В 1961-1966 годах Таунс – профессор и президент Массачусетского технологического института, а с 1967 года – профессор Калифорнийского университета.

Работы Таунса относятся к микроволновой спектроскопии, квантовой электронике, созданию лазеров и мазеров и их применению, нелинейной оптике, радиоастрономии. Чарлз Х. Таунс, работая независимо в том же направлении, что и Александр Прохоров, и Николай Басов, в Колумбийском университете, создал работающий мазер (аббревиатура от Microwave Amplification by the Stimulated Emission of Radiation; он с коллегами и придумал этот термин) в 1953 г., как раз за десять месяцев до того, как Николай Басов и Александр Прохоров опубликовали свою первую работу по молекулярным генераторам.

Таунс использовал резонансную полость, заполненную возбужденными молекулами аммиака и достиг невероятного усиления микроволн с частотой в 24000 мегагерц. В 1954 году он создал первый квантовый генератор на аммиаке, а в 1958 году совместно с американским физиком Артуром Шавловым обосновал и запатентовал возможность создания оптического квантового генератора (лазера).

Таунс понял, что это вынужденное излучение дает способ освобождения избытка энергии возбужденных молекул путем усиления излучения, вызвавшего такое возбуждение. Одновременно с Таунсом к таким же выводам пришли советские физики Александр Прохоров и Николай Басов, но, в отличие от них, Таунс сумел практически воплотить свои идеи. В декабре 1953 года в Колумбийском университете заработал первый в мире мазер. Еще через пять лет Таунс вместе со своим шурином Артуром Шавловым запатентовали принципы «мазера в видимом диапазоне» — лазера. Но Нобелевскую премию дали все-таки Таунсу и Басову с Прохоровым. Впрочем, Шавлов свою премию еще получит — но за совсем другие работы (определение энергии атомных уровней).

Вокруг этой премии развернулась настоящая борьба: один за другим стали возникать имена людей, которые были достойны этой награды не менее, чем «лазерная тройка» Таунс – Прохоров – Басов. Имен называлось много, из них выделим двоих — Артура Шавлова, который работал вместе с Таунсом и, по его же признанию, «сыграл в этой истории одну из главных ролей», а также выдающегося советского физика Валентина Фабриканта, который в 1940 году предложил схему будущего лазера и даже получил за него авторское свидетельство, которое, впрочем, на Западе никогда не имело юридической силы.

В дальнейшем Таунс использовал лазеры для проверки с высокой точностью различных эффектов теории относительности, а также в медико – биологических экспериментах.

Вскоре выяснилось, что мазеры обладают до того стабильной частотой, что могут служить высокоточными часами. С помощью двух мазеров Таунс и его коллеги проверили и подтвердили специальную теорию относительности Эйнштейна, причём эту проверку позже назвали наиболее точным физическим экспериментом в истории.

В 1960 г. американский физик Теодор Меймен, работая в компании «Хьюз эйркрафт», построил прибор, основанный на трехуровневом принципе, для усиления и генерирования красного света. Резонансная полость Меймена представляла собой длинный кристалл синтетического рубина с зеркальными концами; возбуждающее излучение получалось при вспышках окружающей рубин спиральной трубки, заполненной ксеноном (аналогичной неоновой трубке). Прибор Меймена стал известен как лазер – название, образованное от начальных букв английского выражения, означающего световое усиление с помощью индуцированного излучения.

С 1959 по 1961 г. Таунс был вице-президентом и директором по науке Института оборонных исследований, занимающегося вопросами обороны, стратегии и системами вооружений. В 1961 г. он занял пост проректора и профессора физики Массачусетского технологического института, а в 1966 г. был назначен университетским профессором физики в Калифорнийском университете в Беркли. В 1967 г. Таунс был избран президентом Американского физического общества.

Во время службы в Институте оборонных исследований, Таунс продолжал активно участвовать в вопросах разработки научной политики, в работе многочисленных местных и правительственных комитетов. В Калифорнийском университете Таунс и его коллеги в области инфракрасной и микроволновой астрономии открыли первые многоатомные молекулы в межзвездном пространстве, а именно молекулы аммиака и воды. Он кроме того ввёл новые современные методы инфракрасного детектирования, использующие лазерные осцилляторы, в астрономическую спектроскопию и интерферометрию. Это привело к созданию в 1987 г. системы передвижных инфракрасных телескопов, которая, по словам Таунса, позволит различить в 100 раз больше деталей, чем обыкновенный радиотелескоп.

Таунс был членом правления Солковского института биологических исследований с 1963 по 1968 г. и компании «Рэнд корпорейшн» в 1965-1970 гг. Он являлся членом научно-консультативной группы ВВС США с 1958 по 1961 г. и возглавлял Научно-технологический консультативный комитет по полетам человека в космос при НАСА с 1964 по 1969 г. В 1969 г. он был член Президентской группы по национальной научной политике, в 1971-1973 гг. – академический советник компании «Дженерал моторе».

В области нелинейной оптики Таунс обнаружил вынужденное рассеяние Мандельштама — Бриллюэна, ввёл представление о критической мощности пучка света и явлении самофокусировки (1964), которое можно использовать в волноводной технике, экспериментально наблюдал эффект авто коллимации света (1966).

Таунс был одним из тех, кто первыми измерили массу сверхмассивной черной дыры в центре нашей Галактики.

В 1964 году он был удостоен Нобелевской премии. В 1969 году открыл излучение космических молекул воды на волне 1,35 см – космический мазер.

В 1941 г. Таунс женился на Фрэнсис Браун. У них было четыре дочери. Любитель-натуралист, Таунс увлекался музыкой, языками, подводным плаванием и путешествиями.

Таунс был христианином баптистского вероисповедания.

Сестра Таунса Аурелия в 1951 году вышла замуж за его коллегу Артура Шавлова.

В апреле 2014 года Таунс в интервью журналистке Энни Джейкобсен сообщил, что на изобретение лазера его вдохновила прочитанная книга А. Н. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина» (в английском переводе — «The Garin Death Ray» — вышла в 1936 году).

Кроме Нобелевской премии, Таунс получил премию Комстока американской Национальной академии наук (1959); медаль Стюарта Баллантайна Франклиновского института (1959, 1962); премию по электронике Дэвида Сарноффа Американского электротехнического института (1961); медаль Джона Карти американской Национальной академии наук (1962); медали Б.Румфорда (1961), Т. Юнга (1963), почётную медаль за общественную деятельность, присуждаемую НАСА (1969); международную золотую медаль Нильса Бора Датского общества инженеров – строителей, электриков и механиков (1979) и Национальную медаль «За научные достижения» Национального научного фонда (1982).

Он был членом американской Национальной академии наук, Института инженеров по электротехнике и электронике, Американской академии наук и искусств, Американского философского общества и Американского астрономического общества. Являлся иностранным членом Лондонского королевского общества. Он получил почётные учёные степени от больше чем двадцати колледжей и университетов и являлся членом редколлегий журналов «Ревью оф сайентифик инструменте», «Физикал ревью», «Джорнэл оф молекуляр спектроскопи».

28 января 2015 года, не дожив ровно полгода до столетнего возраста, Чарльз Хард Таунс скончался по дороге в больницу в Окленде, Калифорния. Умер человек, разработавший принципы, на которых основано действие всех сегодняшних лазеров и мазеров — устройств, изобретение которых можно назвать одним из важнейших технических достижений XX века.

Однажды Таунс сказал:

Я убежден в существовании Бога - на основании интуиции, наблюдений, логики и научного знания.

Наука, пользуясь опытами и логикой, пытается понять порядок и структуру Вселенной. Религия, пользуясь богословским вдохновением и размышлением, пытается постичь цель и смысл Вселенной. Наука и религия взаимосвязаны. Цель предполагает структуру, а структура должна каким-то образом объясняться целью. По крайней мере, я это вижу так. Я физик. Кроме того, я христианин. Пытаясь понять природу Вселенной с этих двух позиций, я вижу много точек соприкосновения науки с религией. Мне представляется логичным, что в конечном счёте они даже сольются. Кто-то спросит: а какое отношение к этому имеет Бог? Возможно, вы и найдете в этой книге какие-то ответы для себя, но для меня этот вопрос практически не имеет смысла. Если вы вообще верите в Бога, то такой вопрос просто не может возникнуть

Бог присутствует всегда, везде, во всем. Для меня Бог - это личность и в то же время Он вездесущ. Он стал для меня великим источником силы и совершенно изменил мою жизнь.

Научное открытие сопровождается сильнейшим эмоциональным потрясением, которое, мне кажется, сродни тому, что некоторые назвали бы религиозным переживанием, откровением. На самом деле, я бы описал откровение как внезапно пришедшее осознание того, что такое человек и каким образом он связан со вселенной, с Богом, с другими людьми.

Я считаю, что в каком-то смысле вся наука начинается с веры в упорядоченность вселенной. Научная вера предполагает существование порядка, постоянства и так далее, а иудеохристианская традиция говорит о существовании единого Бога.

Вероятность появления жизни, казалось бы, очень низка, и, тем не менее, жизнь возникла, и возникла в соответствии с физическими законами, а законы эти установил Бог.

Мне кажется, вопрос происхождения остается без ответа, если рассматривать его только с научной точки зрения. Поэтому я вижу необходимость в религиозном или метафизическом объяснении. Я верю в идею Бога и в Его существование.

- Как человек верующий, я сильно ощущаю присутствие и действие созидающей Сущности, которая значительно превосходит меня, но в то же время всегда остается личностной и близкой.

* Фрагменты лекции, прочитанной Чарльзом Таунсом в Санкт-Петербурге:

" Когда мы создали лазер, многие были поражены: это же так просто! Ведь основные принципы, на которых базируется работа лазера, были всем хорошо известны. Что же мешало прорыву?

Я несколько лет бился над тем, чтобы излучение света усилить в миллионы и даже миллиарды раз. Повышал частоту излучения, температуру вещества, которое излучало свет. Но ничего не получалось. И вот однажды я сидел в парке на скамейке и был близок к отчаянию. Следовало признать: все попытки добиться успеха на вроде бы очевидном пути себя исчерпали.

Какая-то пустота овладела мной. И вдруг в голове что-то промелькнуло. Почему-то вспомнилась лекция Вольфганга Паули, которую я слышал несколько месяцев назад. Он говорил, что в принципе возможно собрать в единый пучок свет от молекул с определенным энергетическим состоянием. Я чуть ли не подпрыгнул - это же подсказка!

Мы начали работать в этом направлении, однако без особого успеха. В один из дней ко мне пришли двое ведущих ученых нашего университета: "Чарли, ты зря тратишь деньги. Прекращай!"

Тучи сгущались. Но вот однажды в аудиторию, где я читал лекцию, ворвался мой студент с криком: "Получилось!" Все побежали смотреть. И действительно, мы впервые получили что-то похожее на усиленный свет. Но никто не понимал, а какой от этого прок? Поэтому никто не хотел поддержать.

И я решил поехать в Европу, посмотреть, что делают другие. В Париже встретил своего бывшего сотрудника, который занимался так называемыми электронными спинами. Я понял: это то, что нужно. Как-то раз наши беседы услышал французский физик, сидевший в соседней комнате. "Почему бы вам не попробовать применить в вашем аппарате параметрический усилитель?" - сказал он.

Так постепенно первоначальный замысел обрастал идеями. В какой-то момент я понял одну простую вещь: в науке множество прекрасных идей, но они бродят в разных головах. Надо держать мозг открытым для чужих идей.

Поэтому я рассказывал о своих работах, что называется, первому встречному. И ждал ответной реакции. Если хотите, даже провоцировал её. Эксплуатировал чужие мозги. Конечно, мне говорили: мол, ты чудак, занимаешься ерундой. Иногда просто стирали меня в порошок. Но самое главное - приводили доводы, ссылались на свои исследования и других учёных. Таким образом, предоставляли мне бесценную информацию.

Вскоре я поехал на конференцию в Англию и встретился с Басовым и Прохоровым. Мы были просто счастливы и не могли наговориться, ведь наконец-то встретили единомышленников. Эти беседы дали мощный импульс работам над созданием лазера.

Потом я поехал в Токио, где познакомился с одним японским математиком. Он построил модель - как из одной биологической клетки развивается целая популяция. И я подумал - это же аналогия того, что происходит у нас: из одного фотона рождаются миллиарды. Вскоре он математически описал те процессы, которые мы наблюдали. Имея эту модель, мы уже с ясными глазами смогли управлять процессом и существенно повысить коэффициент усиления.

Наконец мы сконструировали первый промышленный лазер и начали его демонстрировать. Однако к нам продолжали относиться скептически. Говорили, это интересно, но кому нужно? Меня даже дразнили: ну придумай какую-нибудь область применения. Честно говоря, идей у меня не было. Если бы тогда сказать, что лазер войдет почти во все сферы науки и техники, что двенадцать Нобелевских премий получат учёные, которые используют его в своей работе, никто не поверил бы.

Я ещё и ещё раз хочу подчеркнуть: мне пришлось выслушать столько отрицательных мнений учёных, чьи имена стали классикой мировой науки, что много раз был близок к отчаянию. "Этого не может быть", - звучало рефреном почти во всех отзывах.

Новое в науке пробивается с огромным трудом. Причём нередко великие умы не способны предвидеть будущее. К примеру, Кельвин в конце XIX века утверждал, что в принципе невозможно построить летающую машину, а всего через несколько лет она поднялась в воздух. Великий Резерфорд не верил, что человек сможет использовать ядерную энергию. Ему вторил другой лауреат Нобелевской премии - Роберт Малликен.

И таких примеров великое множество. Поэтому, когда кто-то берётся судить о том, что в науке истинно, а что ложно, я всегда воспринимаю это с огромной осторожностью. Наука прежде всего свободна, она должна развиваться без каких-либо ограничений. Истина в конце концов пробьёт себе дорогу, а заблуждения и ошибки будут преодолены. Но без них наука невозможна."