Осознание идеи симметрии

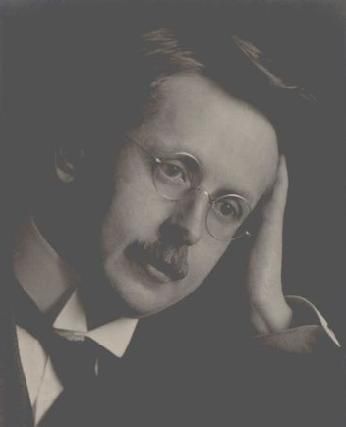

Герман Клаус Гуго Вейль – немецкий математик. Родился 9 ноября 1885 года в Эльмсхорне, Шлезвиг-Гольштейн, Германская империя. Внёс большой вклад во многие разделы математической физики. Его работы сыграли важную роль в осознании идеи симметрии. Много сделал для того, чтобы понятие симметрии стало и физическим. Выдвинул 1918-1919 гг. идею объединённого описания поля и вещества на основе геометризированной картины мира.

Городок, в котором родился Г. Вейль, был достаточно глухим местом, так что впоследствии Вейль называл себя «парнем из деревни». Его отец был управляющим местным банком. В 1895-1904 гг. Вейль учился в гимназии в Альтоне.

В 1904 г. Вейль окончил гимназию и поступил в Гёттингенский университет. Учителем Вейля был Д. Гильберт, к которому его направил директор школы, в которой учился Вейль - двоюродный брат Гильберта.

После окончания в 1908 г. университета, Вейль сразу защитил

диссертацию и получил степень доктора философии. В 1908 - 1913 гг. приват-доцент Вейль читал лекции в Гёттингенском университете, а один из этих годов провёл в Мюнхене, где работал тогда один из любимых учеников гёттингенского профессора Феликса Клейна физик и математик А. Зоммерфельд, с которым у Вейля были общие научные интересы.

В 1913 г. Вейль покинул Гёттинген и переехал в Швейцарию, приняв предложенное ему место профессора знаменитого Высшего технического училища в Цюрихе. Причины переезда Г. Вейля в Цюрих коренились не только в соблазнах профессуры и более высокого оклада (не лишнего для молодого учёного, лишь недавно обзаведшегося семьёй), но и желание оказаться коллегой па кафедре Альберта Эйнштейна. Сотрудничество Вейля и Эйнштейна продолжалось недолго, но оно принесло глубокие плоды. Именно в эти годы А. Эйнштейн был занят разработкой основ общей теории относительности, — и этот круг идей сразу же захватил Г. Вейля.

В 1917 г. Г. Вейль читал в цюрихском политехникуме курс лекций по общей теории относительности (имевшей в то время всего год от роду!). Эти лекции составили содержание книги Вейля, вышедшей в свет летом 1918 г. под названием «Пространство, время, материя».

Г. Вейлю никогда не приходилось жаловаться на недостаток внимания к своему творчеству, — но ни одна его книга не имела такого успеха, как «Пространство, время, материя». Второе издание этой книги появилось уже в 1919 г., третье — в 1920 г., четвёртое — в 1921 г., первые английский и французский переводы — в 1922 г. (а последние — соответственно в 1952 г. и в 1958 г.), пятое издание — в 1923 г. При этом каждое издание своей книги Г. Вейль дополнял и перерабатывал, так что отличие пятого издания от первого и в объёме книги и в её содержании уже весьма и весьма значительно.

Через всё творчество Вейля красной нитью проходит влияние Д. Гильберта и Ф. Клейна. Для Вейля характерен интерес к физике. Идея симметрии послужила основой для некоторых из самых интересных его работ.

В 1917 г. Вейль издал свой шедевр «Континуум», в котором занял резко критическую позицию по отношению к классическому математическому анализу, опирающемуся на «наивное» понятие множества, а также к формализму в математике. Ещё не зная о работах Л.Э.Я. Брауэра, Вейль открыл период современного подхода к основаниям математики. Он в одиночку встал против «теоретико-множественного Гольфстрима» своего времени.

После знакомства с работами Брауэра, Г. Вейль принял установки интуиционизма. Документальным свидетельством этого является его работа «О новом кризисе оснований математики» (1921).

Размышления Вейля над философскими вопросами науки не прекращались и позже. В 1926 г. он издаёт книгу «Познание и осмысление», в 1949 г. - книгу «Философия математики и естествознания».

В «Воспоминаниях о пережитом» Вейль писал, что кроме И. Канта наибольшее влияние на него оказал Гуссерль, Фихте, Экхарт. Именно они определили постановку главного для Вейля вопроса – о действии и смысле.

Ф. Клейн высоко ценил Вейля как выдающегося учёного, но занятия Вейля философией математики и основаниями математики были ему чужды.

В 1918 г. Вейль предложил удобную систему аксиом для аффинного и евклидова точечного пространств (аксиоматика Вейля).

С 1913 по 1923 гг. Вейль опубликовал пять книг и сорок статей по разным разделам математики. Ряд работ Вейля 1913–1923 гг. продолжает тематику, начатую в его исследованиях гёттингенского периода: они посвящены «граничным задачам» теории дифференциальных уравнений, вопросам распространения электромагнитных волн. Много работ было посвящено кругу вопросов, связанному с общей теорией относительности Эйнштейна, дифференциальной геометрией обобщённых пространств, общим концепциям «геометрического пространства». Несколько исследований было посвящено вопросам статистической физики, другие относились к области топологии.

В 1923 г. на испанском языке была опубликована статья «Введение в комбинаторный анализ», которая первоначально не привлекла особого внимания, поскольку в то время проблемы комбинаторики казались навсегда ушедшими с магистральной линии развития математики. Однако в 1951 г. (через 28 лет после появления работы!) американские математики сочли уместным перевести её на английский язык, – и это неожиданное внимание к старой работе Вейля было связано со следующим обстоятельством. Начиная с 40-х годов, в связи с появлением новых концепций и точек зрения, сегодня чаще всего связываемых с собирательным термином «кибернетика», резко возрос интерес к дискретной математике; весьма важную роль здесь сыграло появление электронных цифровых вычислительных машин дискретного действия. Вейль, видимо, давно предчувствовал этот переворот — и одним из первых на него отозвался.

Вейль серьёзно увлекался философией, большим знатоком испанской поэзии и философии была его жена Елена (Хела).

Крупные результаты были получены Вейлем в теории групп и их приложениях в физике. Большое направление математического творчества, на долгие годы ставшее для Г. Вейля основным, было начато рядом публикаций 1924 г. Речь идёт о теории представлений групп преобразований (и о теории инвариантов этих групп), а также о физических приложениях этих теорий.

Во всей истории науки XX века нелегко указать сочинение, роль которого в последующем развитии физики можно сравнить с ролью, опубликованной в 1928 г. замечательной книги Г. Вейля «Теория групп и квантовая механика». Во времена Вейля роль соображений симметрии в физике была несравнима с той, какую они играют в наши дни. В 20-х годах прошлого столетия количество подлежащих изучению физических явлений было гораздо меньше, чем в настоящее время; в то время «зоопарк элементарных частиц» только-только начинал наполняться, и задача систематизации свойств и особенностей всего этого множества необычных физических объектов никак не могла быть поставлена. Но сегодня количество новых физических объектов увеличивается с такой головокружительной быстротой, что только идущая в значительной степени от Вейля «нить Ариадны» в виде соображений симметрии позволяет сохранить надежду на возможность разобраться в этом необычайном богатстве новых частиц и необъяснимых фактов. При этом за последние годы были открыты новые «законы симметрии», действующие в этом загадочном мире.

В 1927 году Вейль был награждён премией Лобачевского.

Проживая в Цюрихе, Г. Вейль сохранял связи и с родным ему университетом в Гёттингене. В 1923 г. Вейль по приглашению Ф. Клейна ненадолго приезжал в Гёттинген для чтения курса лекций; эта поездка принесла ему много удовлетворения. К сожалению, следующий приезд Г. Вейля в Гёттинген оказался гораздо менее удачным.

В 1930 г. Д. Гильберту было предложено покинуть маленький провинциальный Гёттинген и перебраться в Берлин; он согласился на это при условии, что возглавляемая им кафедра в Гёттингене (которой некогда руководил К. Ф. Гаусс!) будет передана Вейлю. Кандидатура Вейля на замещение кафедры Гаусса для всех математиков казалась весьма естественной; однако жизнь Германии определяли в те годы не математики. Начало 30-х годов — это годы прихода к власти в Германии фашистов; меж тем общий облик Вейля как человека и учёного никак не мог импонировать поклонникам Гитлера.

Глубокие общекультурные интересы Г. Вейля, его внимание к истории и философии, изобразительному искусству и литературе разных народов, уважение к умственной и духовной жизни человечества, которую Г. Вейль изучал в самых разнообразных её проявлениях, делали из Вейля одного из ярчайших представителей той немецкой интеллигенции, которой фашизм с самого начала объявил войну. Впоследствии Г. Вейль говорил, что худшего времени, чем три года (1930–1933), проведённые им в Гёттингене времён становления фашизма, в его жизни не было. В 1933 г. Гитлер пришёл к власти в Германии — и это был, кажется, единственный год в жизни Г. Вейля, когда он не напечатал ни одной книги, ни одной статьи: в это время ему было явно не до математики и не до физики.

Приход фашистов к власти ознаменовался массовым увольнением из Гёттингенского университета учёных еврейской национальности; вместе с евреями покинул Гёттинген и немец Г. Вейль, жена которого была еврейкой. Он перебрался в маленький американский городок Принстон, знаменитый своим Институтом высших исследований, где в то время работали А. Эйнштейн и Э.Вигнер. В Принстоне Вейль пользовался всеобщим уважением.

Для Вейля, влюблённого в немецкую культуру и в немецкую речь, переезд в Америку был не лёгким делом, — но наученный тремя годами жизни в Гёттингене, он, видимо, предпочитал иметь между собой и Гитлером океан.

Дальнейшие работы Вейля посвящены тригонометрическим рядам, рядам по ортогональным функциям и почти периодическим функциям. В теории функций комплексного переменного Вейль впервые дал строгое построение тех разделов этой теории, которые опираются на понятие "риманова поверхность". В математическом анализе Вейль занимался дифференциальными и интегральными уравнениями, в частности создал спектральную теорию дифференциальных операторов. Введённые Вейлем в теории чисел суммы Вейля имели большое значение для аддитивной теории чисел, особенно для работ И. М. Виноградова.

Жена Г. Вейля Елена (Хела или, как её обычно звали, Гелла) была дочерью врача. Она скончалась в сентябре 1948 г, когда Вейли жили в Америке. Её смерть была для Вейля большим ударом. На её похоронах Р. Курант вспоминал: «Известие о помолвке Германа Вейля и Геллы вызвало всеобщее удивление, ибо чести, которой добивались многие, был удостоен робкий, молчаливый человек, далёкий от круга признанных законодателей математического мира Гёттингена».

Сам Вейль вспоминал: «В тот вечер я описывал пожар на гумне, свидетелем которому мне только что довелось быть. Потом она говорила мне, что влюбилась в меня уже тогда, слушая мой рассказ».

Коллегами Вейля в Принстоне кроме А. Эйнштейна и Э. Вигнера были Дж. фон Нейман, К. Гёдель, В. Паули.

В 1939 г. вышла в свет одна из замечательнейших книг Г. Вейля — его «Классические группы», в которой он подытожил свои многолетние занятия теорией инвариантов и представлений групп. Немец Вейль написал эту книгу по-английски. «Боги наложили на мои писания путы чужого языка, не звучавшего у моей колыбели», — писал он в предисловии к этой замечательной книге. – «Что это значит - каждый знает, Кто скакал во сне без коня» - хотелось бы мне сказать вместе с Готфридом Келлером».

В 1950 г. Вейль женился на Элен Бер из Цюриха и последующие пять лет своей жизни проводил по полгода в Принстоне и Цюрихе.

В 1951 г. Г. Вейль покинул США и переехал обратно в Цюрих. Здесь он успел напечатать свою известную книгу "Симметрия" и автобиографию "Познание и сознание".

В ноябре 1955 г. в Цюрихе состоялся большой банкет в ознаменование 70-летия Г. Вейля; все присутствующие отмечали, что на банкете Вейль был оживлён и весел. В этот день было принято решение о выпуске «Избранного» Вейля. Это решение также доставило радость Вейлю, однако взять в руки том «Избранного» ему было не суждено: он скончался в Цюрихе 8 декабря 1955 г., меньше чем через месяц после своего торжественно отмеченного юбилея.

Имя Вейля носят следующие математические объекты: почти периодические функции Вейля; теорема Вейля; область Вейля; уравнение Вейля; суммы Вейля. В честь Германа Вейля в 1970 г. назван кратер на обратной стороне Луны.

И.М. Яглом сказал: «Сегодня геометры склонны считать Г. Вейля геометром, аналитики – аналитиком, а специалисты по теории чисел – также специалистом по теории чисел. Но имея к тому полное основание, они всё же этим незаслуженно обижают Вейля, который не был ни геометром, ни алгебраистом, ни аналитиком: он был Математиком».

Однажды он сказал:

Занятия математикой сродни мифотворчеству, литературе или музыке. Это одна из наиболее присущих человеку областей его деятельности, в которой выражается его человеческая сущность, стремление к интеллектуальной сфере жизни, выступающей одним из проявлений мировой гармонии.

Как бы широко или узко мы ни понимали это слово, симметрия есть идея, с помощью которой человек веками пытается объяснить и создать порядок, красоту, совершенство.

Искусство орнамента содержит наиболее древнюю часть известной нам высшей математики. (В частности, в древнеегипетских орнаментах воплощены 17 видов симметрий. Наукой же они были выявлены и систематизированы лишь в конце XIX в. Е. Фёдоровым.)

Брауэр открыл нам глаза и показал, как далеко классическая математика, питаемая верой в абсолют, превосходящий все человеческие возможности реализации, выходит за рамки утверждений, которые могут претендовать на реальный смысл и истинность, основанную на опыте.

Симметрия…является той идеей, посредством которой человек на протяжении веков пытался постичь и создать порядок, красоту и совершенство.

Для нас, чьи плечи ноют под тяжестью наследия греческой мысли, кто идёт по стопам героев эпохи Возрождения, цивилизация немыслима без математики.

В природе существует внутренне присущая ей скрытая гармония, отражающаяся в наших умах в виде простых математических законов. Именно этим объясняется, почему природные явления удаётся предсказывать с помощью комбинации наблюдений и математического анализа.

Подлинно реалистическая математика наряду с физикой должна восприниматься как часть теоретического описания единого реального мира и по отношению к гипотетическим обобщениям своих оснований занять такую же трезвую и осторожную позицию, какую занимает физика.

Красота тесно связана с симметрией.

Построения математического ума являются одновременно и свободными, и необходимыми. Отдельный математик свободен определять свои понятия и устанавливать свои аксиомы как ему угодно. Но вопрос: заинтересует ли он своих коллег-математиков продуктами своего воображения? Мы не можем не чувствовать, что некоторые математические структуры, развившиеся благодаря усилиям многих учёных, несут печать необходимости, которая не затрагивается случайностями их исторического появления. Каждый, кто созерцает зрелище современной алгебры, будет поражён этой взаимодополнительностью свободы и необходимости.