Сценограф «Венецианской купчихи» Лаура Луйшайтите: «Под нависшей угрозой мы суетимся в своих маленьких жизнях»

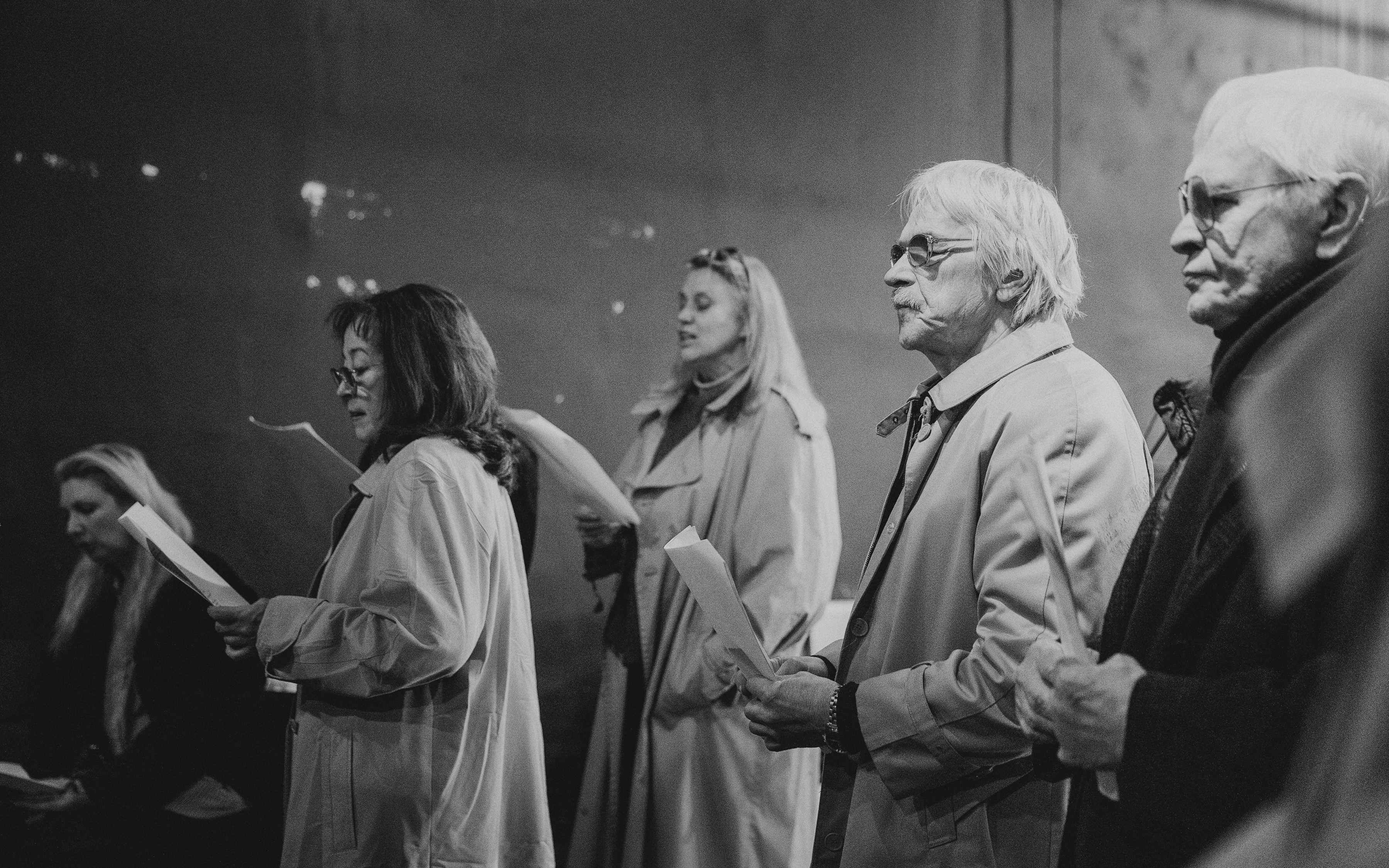

Премьера спектакля «Венецианская купчиха», которая состоится 7 декабря в Вильнюсском старом театре, – это новый этап творческого партнёрства режиссёра Агнюса Янкявичюса и сценографа Лауры Луйшайтите.

Их сотрудничество, как сообщается в пресс-релизе VST, началось ещё в 2006 году, когда они вместе создали постановки – «Самоубийцу» по Эрдману и «Привидения» по Ибсену. С тех пор они стали одним из ярчайших творческих тандемов в литовском театре.

За более чем 20 лет они создали уникальный театральный мир: минималистичный, атмосферный, основанный на эстетике подлинности и анализе состояний современного человека.

Театральный код Л. Луйшайтите и А. Янкявичюса – аскетичное сценическое пространство, густой пейзаж теней и света и, самое главное, внимание к хрупкости персонажей, персонажам с социальной периферии.

Лаура неоднократно была номинирована на «Золотой сценический крест». Её творчество выделяется тонким минимализмом, органичной световой драматургией и ощущением пустоты как величайшей сценической силы.

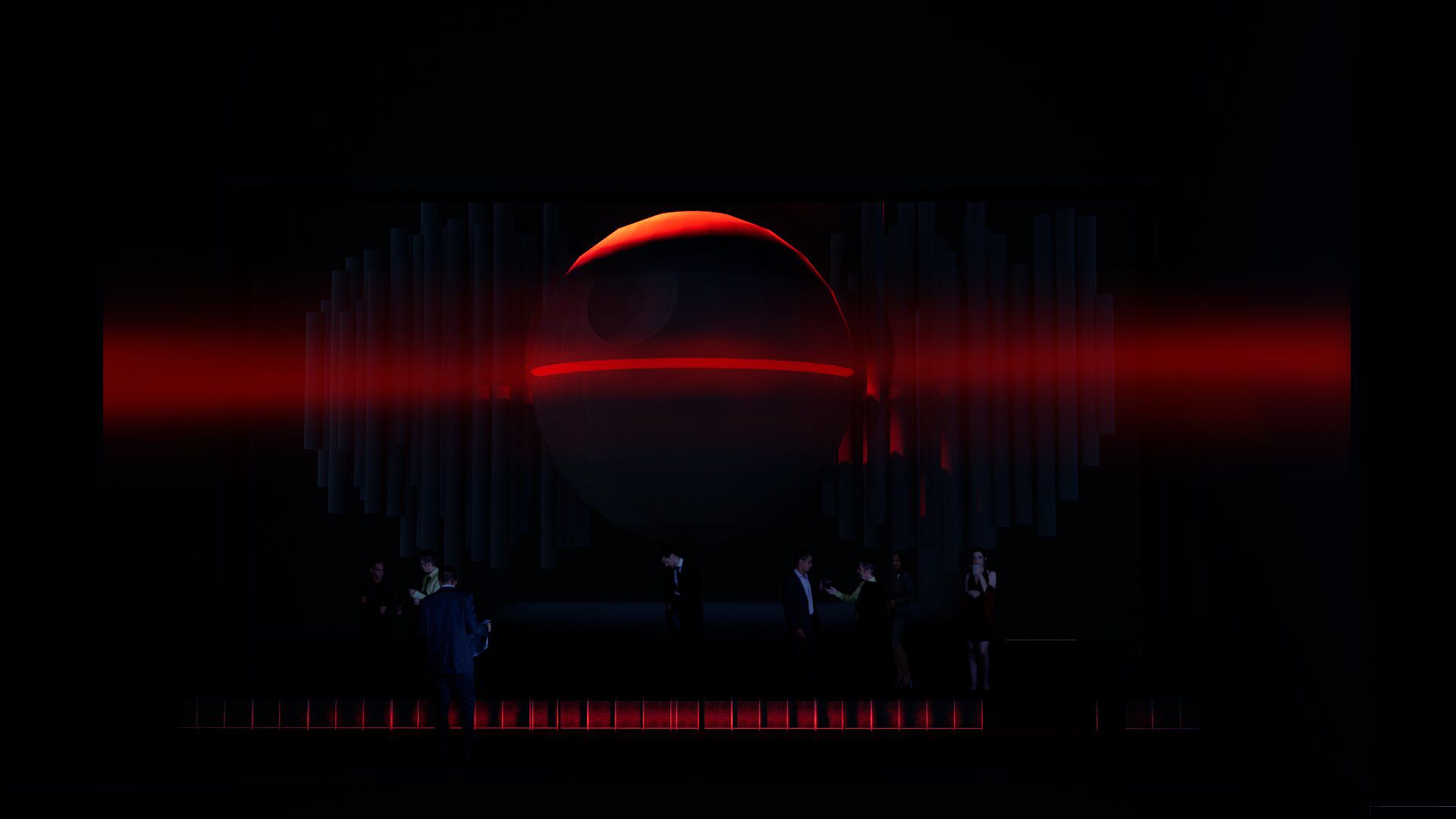

Эта интерпретация «Венецианского купца» Уильяма Шекспира – не историческая стилизация, а отражение сегодняшних политических и социальных напряжений. Нависающая над сценой чёрная сфера, иконография поп-культуры и политики, а также ландшафт страхов современного человека становятся визуальным ядром спектакля.

— «Венецианский купец» станет уже 33-м вашим совместным спектаклем. В чём кроется секрет этого творческого союза? Чем была особенной начальная стадия вашего совместного пути?

— Мне кажется, самое важное – это человеческая связь. Я просто доверяю Агнюсу. Прежде всего я верю в него как в человека, верю в то, что он делает. Это, наверное, самое главное.

Тогда это вообще было моим началом в театре, я только начинала работать. Кажется, будто с самого начала мы уже сработались, но это скорее ретроспективное впечатление – то время сейчас трудно точно вспомнить.

— Как бы ты сама описала режиссёрский почерк Агнюса? Что в нём для тебя, как художницы, самое важное и близкое?

— Мне очень нравится, что он никогда не льстит публике, остаётся верным себе, открыт, искренен, силён. Много подлинности. И ещё – он умеет говорить о сегодняшнем дне современному человеку. Агнюс верит в человека. Его вера, возможно, несколько отличается от моей собственной, но она очень настоящая, и это меня сильно вдохновляет.

— Если посмотреть на драматургию ваших совместных работ – от Ибсена до современной немецкой и французской драматургии – что тебя больше всего привлекает в выбранном Агнюсом материале?

— Очень разное, но часто повторяется одна тема – человек на обочине, каким-то образом отверженный. Эти истории возникают снова и снова, только под разными углами. Агнюс умеет повернуть материал таким ракурсом, что начинаешь думать: «О, интересно, я бы так не подумала». Он нащупывает глубинные вещи. Для меня это важно.

Творческий процесс никогда не останавливается. Нет такого, что «сделали и всё». Всё длится до последнего момента – пока есть время, процесс продолжается, решения меняются, рождаются новые идеи. Эта интенсивность мне близка.

— Как в этот раз родилась сценографическая идея будущего спектакля «Венецианская купчиха»? Какая отправная точка?

— Первоначальная идея принадлежала Агнюсу – нужен был абстрактный образ, давящий объект, что-то, что нависает в воздухе как угроза, что-то неосязаемое. У меня очень ясно возник образ чёрной дыры, чёрного пузыря. Ощущение, что что-то нависает над нами, мы это чувствуем, но не можем полностью определить.

Позже это слилось с образом Чёрной звезды из «Звёздных войн». Здесь очень характерная черта Агнюса – связать поп-культуру и реальность в один узел, чтобы появлялись узнаваемые знаки, связанные с тем, что происходит сегодня.

— Эскизы костюмов появились ещё тогда, когда окончательная версия пьесы литературно только обрабатывалась. Из чего родились решения по костюмам?

— Да, я, конечно, читала Шекспира, интересовалась контекстом Венеции, историей, но всё это в конечном итоге отошло на второй план. У Агнюса были очень конкретные образы персонажей – фигуры политиков, персонажи поп-культуры. Сформировался такой эклектичный, полифонический микс: всего по-немногу, слой за слоем.

— Одна из центральных тем спектакля «Венецианская купчиха» – тема водораздела между элитой и народом. Как ты пыталась выразить это в сценографии и костюмах?

— Есть политическая элита – их сторона, и есть народ – сторона Шейлы или Шейлока. В костюмах это выражено довольно просто: политики – в парадных, репрезентативных костюмах, народ – в простых, повседневных одеждах. Для меня важно, чтобы различие было видно не только идейно, но и материально: кто обладает властью, кто манипулирует, кто хочеть попасть «наверх». Это напряжение между роскошью и бедностью задаёт всю динамику круга.

— Насколько политически конкретны эти отсылки? Можно ли говорить об узнаваемых реальных политиках?

— Я не знаю, нужно ли в спектакле называть конкретно. Если зрители узнают, значит узнают, если нет, то спектакль можно понять и без этого. Речь не о конкретных людях, а о процессах и структурах, о том, что происходит и как на нас влияют отношения властей. Образы конкретных людей помогают воплотить мысль, потому что они существуют здесь и сейчас, но различие между народом и элитой в целом является фундаментальным и постоянно проявляется в разных формах.

— Можно ли ожидать, что в спектакле мы увидим стилизацию эпохи Ренессанса, исторический антураж Венеции?

— Нет. Никакой исторической стилизации нет. В сценографии и костюмах нет ничего из эпохи Ренессанса, это полностью современное пространство и сегодняшнее время. Для меня самой этот исторический период и Венеция очень интересен и сценографически было бы здорово поиграть с этим. Но режиссёрская интерпретация такая, какая есть. Я работаю с ней и ищу, как «обыграть» сегодняшний день.

— В драме Шекспира важна метафора объекта долга – тело и плоть. Отразится ли это измерение телесности в сценографии, фактуре, цветах?

— Напрямую – нет. Мы эту метафору особо не развивали, в сценографии я её напрямую не обыгрывала. Мне она тоже кажется значимой, но в этот раз она остаётся скорее на уровне драматургии.

— Спектакль будет идти на русском языке с литовскими суртитрами. Повлияла ли специфика языка на сценографические решения? Насколько важна для постановки сама сцена Вильнюсского старого театра?

— Честно говоря, при принятии сценографических решений язык для меня не был критерием. Каждый театр очень разный. Эта сцена выделяется своей конфигурацией, техническими возможностями, точками обзора. Каждый раз я начинаю работу с вопроса: «Какая сцена и что на ней можно разместить?» Старая изношенная техника театра – это уже отдельная тема. Да, это мешает: есть много вещей, которые просто невозможно реализовать или приходится идти на компромиссы. Когда у тебя есть только план балок и непонятно, какой вес они выдержат, спектр решений сужается. С одной стороны, маленькие технические возможности стимулируют креативность, но до определённой границы. В какой-то момент они начинают очень сильно ограничивать.

— Что бы ты как художник хотела бы передать зрителю, пришедшему на «Венецианскую купчиху»? С какой мыслью или настроением он мог бы уйти?

— Трудно сформулировать это логически. Часто я работаю с образами, которые просто приходят, а потом ищу их смысл – как со сновидениями. Я вижу очень яркие сны, а потом спрашиваю себя: «Что этот сон мне говорит?» Но универсального толкователя нет и для каждого смысл разный. Я верю, что и в этом спектакле каждый сможет взять для себя что-то своё, чего даже я сама не знаю. Интуитивно я чувствую, что выбранный образ – чёрное небесное тело над головами – правильный и сильный, он должен производить впечатление. Я могу рационально объяснять, что это скопление зла, нависающее над нами, но об этом и так все думают. Я не уверена, хочу ли я так прямо всё морализировать и объяснять.

— Тем не менее, образ Чёрной дыры или Чёрной звезды, вероятно, связан и с мотивами угрозы войны?

— Очень часто я вижу сны о войне, нависающих объектах, угрозах. Иногда думаю, что может и не надо это еще раз показывать на сцене, лучше говорить о других вещах. Но одновременно понимаю, что это наша реальность, а не только будущая опасность. Недавно я поняла, что вопрос уже не в том «придёт ли это», а в том, что «мы уже живём в этой новой реальности». И я не знаю, будет ли когда-нибудь поколение, которое проживёт без войны. Эти образы неизбежно на нас влияют.

— Зрителю может быть важно увидеть, что его личной кошмар имеет форму, что и другие видят похожие сны?

— Да, может быть. Осознание того, что «я не один», может действовать успокаивающе. Но опять же – это уже путь зрителя, регулируемый не мною.

— В сценографии под той чёрной сферой носятся «големы», политики, персонажи из «Звёздных войн». Что, по твоему мнению, является хулиганством?

— Это муравейник. Мы так и живём. Под огромной нависшей угрозой мы суетимся в своих маленьких жизнях. Трудно точно отследить, кто именно придумал сочетание персонажей – некоторые вещи появляются сами по себе. Я предложила абстрактную сферу, чёрную дыру, Агнюс связал её с Чёрной звездой, а потом начали появляться все эти фигуры.

— Раньше ты говорила, что в творчестве для тебя самое трудное было «договариваться, разговаривать, согласовывать», и в восприятии себя как посредницы. Что сегодня для тебя означает роль посредника при создании «Венецианской купчихи»?

— Разговаривать и договариваться мне уже не сложно. Может, я научилась находить общий язык с людьми – больше принимать и их, и себя. Искать решения в диалоге. Роль посредницы сопровождает меня не только в театре. Мне кажется, это вообще моя жизненная позиция. Во многих ситуациях я чувствую себя посредницей – между разными людьми, материалом и сценой, видением режиссёра и техническими возможностями.

— Ты упоминала, что тебя пугает избыточная сценография и что ты всегда стремишься к чистоте формы и пространства. Насколько это стремление отразится в сценографии «Венецианской купчихи»?

— Отразится. В основе будет один доминирующий объект, который мог бы существовать полностью сам по себе, им уже очень много сказано. Конечно, будут и другие элементы, но структура построена вокруг одного сильного центра. Я не люблю излишеств – они меня утомляют и истощают, как на сцене, так и в жизни. Мне хотелось бы вернуться к полному минимализму, хотя это не всегда возможно. Мы живём во времена, когда всего слишком много: информации, образов, шума.

— Во всех ваших с Агнюсом спектаклях ощущается более тёмное, затемнённое, дымчатое пространство. Почему рождаются именно такие решения?

— Мне самой трудно оценивать. Это результат совместной работы. Я очень прислушиваюсь к режиссёру, мне важно соответствовать его замыслу. Иногда он больше прислушивается ко мне, иногда я к нему. Есть материал, есть режиссёр, есть я, есть художник по свету и конкретная сцена – всё это складывается в единое целое. Когда я работаю с другими режиссёрами, появляются другие комбинации, другие стили. В каждом спектакле навязывать свой почерк как единственно возможный – не хочется. Возможно, внутреннее стремление к минимализму всегда остаётся, но оно реализуется очень по-разному.

— В этом сезоне для театрального сообщества особенно важной стала книга Руты Огинскайте «Вместе» – о Юрате Паулекайте. В книге рассказывается о художнице, которая вместе с режиссёром Оскарасом Коршуновасом фактически открыла новое театральное мышление. Как ты оцениваешь нынешнюю ситуацию художника в литовском театре и продолжение пути, начатого Юрате?

— Юрате была очень сильной художницей, больше чем просто художницей. Книга потрясла меня и, можно сказать, снова пробудила желание творить. В какой-то момент я себя недооценивала. Хотя лично Паулекайте я не знала, но всегда ею восхищалась, ещё со студенческих лет. Многое из того, о чём говорится в книге, мне близко, я нашла множество параллелей с собственной жизнью. Мне кажется, что Юрате освободила сценографов, открыла новые пути и показала, что можно смотреть на спектакль иначе, внедрять своё видение, новые точки зрения. Не всегда удаётся использовать это в полной мере, как хотелось бы, но направление задано.

Мне кажется, что в Литве сценография в целом очень сильная. Есть много замечательных сценографов, которые создают действительно интересные, красивые работы. Часто бывает так, что на спектакль идёшь ради работы художника, даже если сам спектакль не является вершиной театрального искусства. И это касается не только Вильнюса или Каунаса, в регионах тоже появляются очень сильные, визионерские решения. Работы коллег часто вызывают восхищение и здоровую зависть – «вау, можно и так».

Беседовала Ингрида Рагяльскене

Спектакль идёт на русском языке с литовскими субтитрами

Больше о спектакле: https://vsteatras.lt/ru/spektakliai/venecijos-pirkle