Поток целительной энергии

Недавно независимый литературно-публицистический журнал «Эмигрантская лира» опубликовал большую статью критика Ольги Кравцовой «Безмолвное искусство». В подзаголовке публикации указано: «О лирическом мире Юрия Кобрина». «Обзор» предлагает своим читателям ознакомиться с мнением опытного критика, возможно, издалека увидевшего то, что не видим мы, живущие в одной с Юрием Кобриным стране – в Литве.

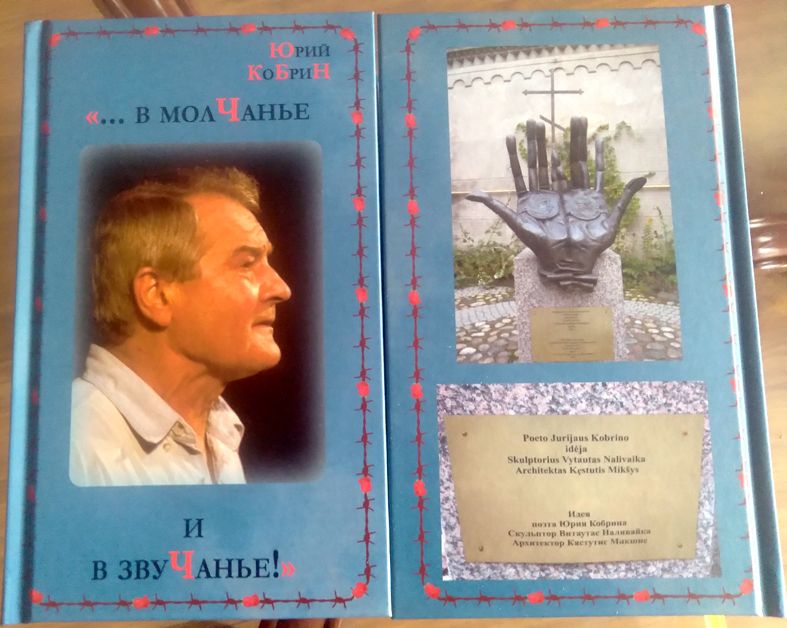

«Мой слог давно имеет право / сам выбирать себе читателя», – сказано поэтом Юрием Кобриным. И мне выпала большая удача – стать его читателем, и ещё – написать о новой книге Ю. Кобрина «…В молчанье и в звучанье!» (Вильнюс, 2022). Одолеть столь огромный, по сути, неисчерпаемый материал – задача дерзкая. И радость, так как все его стихи – небывалый поток мощной, благой и целительной энергии.

Поэтическая строка Юрия Кобрина поистине ошеломительна. Богатство и сплочённость нот, подаренных литературной традицией, и не менее яркого темперамента, самобытного характера, превратившего всю эту внутреннюю удивительную конструкцию в уникальный художественный метод, живой ток. Стремительность и сила этого тока и определяет как само звучание текста, так и распаковку смыслового зерна.

Такая броскость строки близка шестидесятникам (например, Вознесенскому); у Кобрина она несёт очень индивидуальный, эмоционально окрашенный заряд…

Одновременно глубокой и лёгкой, взлетающей, её делает лиризм, мягкая тень строгого силуэта русской классики. Сколько экспрессии, любви, сколько огня, земной и неземной правды. Огромное и всепоглощающее чувство своей, именно своей правды.

*Я терпел поражения,

но не сдавался.

Потому в общем счёте

не проиграл…

Если молотом били,

пружинил. Ковался,

превращался, без ржавчины,

в чистый металл.*

Большой красивый том – настоящее путешествие по времени, эпохе и событиям, которые уместились в одну большую жизнь. А ещё в ней своей тяжестью и нечаянной радостью прижилось некое движение маятника, «выход-вход от безверья к вере», откровение сердца – от тишины до голоса, возгласа, слова, родной и истинно великой речи.

«Я всё исполнил в срок / в молчанье и в звучанье!»… Именно «молчанье и звучанье», «безмолвное искусство» или же – «silentium храни» становится определяющей идеей, внутренней конструкцией всей книги.

К 80-летию Юрия Кобрина в журнале «Эмигрантская лира» (№1 (41), 2023) была опубликована статья Александра Карпенко «Моя строка стремится к острой точке…», которая и стала первой рецензией: «Бросается в глаза уникальность стиля письма вильнюсского поэта. Во многих стихах он «обрывает» силлабо-тонику, и вместо стандартного поэтического размера у Юрия Кобрина получается «взвихренный» дольник, лексически богатая, взволнованная неплавность речи, насыщенная авторскими неологизмами.

Любой поэтический стиль, если копнуть поглубже, носит синтетический характер и зеркально отражает личность творца. Складывается впечатление, что Юрий сознательно предпочитает напевной музыкальности стихотворений – энергичность звукоизвлечения».

Итак, путешествие. «…В молчанье и в звучанье!» – переизбранное стихов, эссе, интервью, рецензий, вышедшее в 2022 году и изданное в Вильнюсе Благотворительным фондом поощрения русской культуры писателя Константина Воробьёва, открывается следующими словами: «В свод творчества известного русского поэта, живущего в Литве, помимо новых стихов вошли произведения из двенадцати книг, изданных в Вильнюсе и Москве, а также интервью и рецензии. Стихи перелагались на английский, немецкий, испанский, польский, литовский и другие языки. Ю.Кобрин – автор 880-страничной малой антологии литовской поэзии «Я вас переводил…».

Юрий Кобрин – Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2005 г.), академик Европейской академии естественных наук (Ганновер, ФРГ, 2008 г.), награждён орденом Великого князя Литовского Гядиминаса (ЛР, 2003 г.), орденом Дружбы (РФ, 2008 г.), медалью Пушкина (РФ, 2016), он лауреат медали Й.В.Гёте (ФРГ, 2010 г.), «Поэт русского зарубежья 2007 года» (Международное общество пушкинистов, Нью-Йорк, США), лауреат московского журнала «Смена», за переводы литовской поэзии – лауреат фестиваля «Poezijos pavasaris» – 1984 («Весна поэзии – 1984»).

Стихотворение Кобрина «Награды» иллюстрирует это всё, конечно, иначе:

*И клумпы вешали мне на уши, и лапти,

два ордена двух стран легли на грудь…

Пытались и залапать, и облапить,

от их объятий не передохнуть…

«…не дорожи любовию народной…».

Она подлей истории самой;

гнусна она и столь же благородна…

Ну и идёшь к ней, шлюшке, на постой.

Какой пусть никакой, а – академик!

З.д. искусств России – не хухры! –

которой верен не за ради денег,

да и Литве не за понюх махры.

Не честь мне оказали, дав награды,

я оказал им честь, приняв их лесть!

Ты скажешь: «Отказаться было б надо…».

Но мир – театр. И роль моя в нём есть.

Не затравить. Не взять и тихой сапой.

Сам вышел из игры. Сам превозмог.

Латаю я простреленные латы…

Железный волк меня коснулся лапой.

И лёг. У ног*

Книга содержит несколько откликов на предыдущие поэтические издания, очень полезных вновь прибывшему её читателю. Это – «Отголоски стихов», из которых складывается цельный образ поэта. Того, кто уже знаком с его творчеством и кому окажутся по сердцу эти сильные и живые стихи, опубликованные рецензии очень обрадуют, как обрадовали они и меня.

«Разгадка этого феномена в чувстве глубинной опоры на необоримую животворящую силу человеческого гения. Море самоочищается и в знак победы над временем дарит берегу янтарь…» – так в своей рецензии написал Кирилл Ковальджи. А ведь у Юрия Кобрина и есть такие строчки, с «янтарём»: «От тех стихов кружилась голова, / пылал от них дотла, сгорал в жаре я, / кому, зачем я подбирал слова / как янтари в песке, на ожерелье...».

Автор озаглавил их «Юность», и это говорит о многом. Или мнение Александра Карпенко, также попадающее прямо в цель: «Если личность поэта незаурядна, особенности стиля его произведений не играют первостепенной роли. Личность буквально врывается к нам изо всех «щелей», отовсюду, даже из междустрочий. Вместе с тем, человек есть стиль, как заметил Бюффон. И мы принимаем стиль поэта как данность.

Поэтическая речь Юрия Кобрина традиционна: неоклассицизм. В последние годы все стремятся писать немножко «коряво», вводить неожиданные ритмические сбои. Хотя и традиционный силлабо-тонический стих, насыщенный нетривиальными мыслями и образами, далеко не исчерпал себя. Поэзия Юрия Кобрина синтетична, в ней лиричность и социальность взаимодополняют друг друга».

А вот слова Евгения Степанова: «Юрий Кобрин – поэт особый. Он представитель русской лиры, оказавшейся не по своей воле за рубежом», «Эволюция духовных поисков поэта представлена в его творчестве ярко и красноречиво. И в определённом смысле трагически».

Точное, тёплое, очень красивое впечатление от встречи оставлено Александром Радашкевичем: «И тут вышел он, в летнем бумажном, песочного цвета пиджаке, с прекрасно подобранным по тону шейным платком и в изящных мокасинах на голую ногу, со стальными, портретно зачёсанными сединами. У другого этот джентльменский «набор» показался бы пижонством, он же носил свой облик естественно и прирождённо, как римский сенатор – тогу. Был он смуглым и сдержанным, и улыбался краешком горьких губ, читал собранно и очень серьёзно».

Из небольшой рецензии Владлена Кафтанова вообще узнаются факты удивительные, открывающие канву истинно поэтической судьбы: «Из тридцати пяти участников одного из девяти семинаров, которым руководил Александр Кушнер, свои стихи на заключительном пленуме читали трое: Иосиф Бродский, Александр Морев и Юрий Кобрин».

Погружение в лирический мир Юрия Кобрина стремительно, головокружительно, увлекательно. В книге оно начинается главой «…как тот глухонемой…» и сразу же даёт читателю ощущение поднявшейся волны, её гребня и накала, от краткого катрена до развёрнутой лирической повести, наполненной экспрессией, самоанализом и рассуждением, отточенной и жгучей.

«Лирики у меня кот наплакал» – говорит поэт. Но это не так. Его высказывание восходит к прямой публицистической ноте, как это было в социально окрашенной поэзии шестидесятых («Публицистика в поэзии»), в этом и есть его особенный магнетизм, но всё же и сохраняет какую-то внутреннюю, чутко угаданную мелодику.

Очень выразительный приём – соединение глубокого личного переживания в социальной огранке текста. Благодаря этому соединению характер героя и его «я» становится особенно ярким. Отличным примером тому концовка в стихотворении *«Реве та стогне…», да и всё оно в целом:

Давно тебе не гладил волосы,

прости и не гляди с укором!

Проходит время гладиолусов,

зазимок в дверь ударит скоро.

Неласковым я вырос

сызмала,

брал всё терпением, –

не голосом,

не поддавался ложным

вызовам,

в хор не ходил, пел песню

соло сам.

В краю непуганых неясытей,

где небылицы об отчизне

моей вбивают деткам ясельным,

не знающим о жизни-тризне…

«Реве та стогне…» не допели мы,

примёрзла в горле песнь Тарасова,

и сгусток крови вишней спелою,

застыл в краю, в котором здравствуем.

Язык от Вильнюса до Киева

не доведёт без переводчика,

ликует шустро нечисть Виева

русскоязычного наводчика.

Давай с тобой уйдём мы

во поле

изъятые из обращения

средой, где мозг загажен

воплями

о покаянии-отмщении…

Давно пора на воздух выйти нам.

Смахни горючую-горячую:

моя неласковость чувствительна,

нежнее темечка дитячьего.

Толпа и митинг – знак

безлюдия,

оно стозевно, обло, лайя…

И в нём шепчу, что я

люблю тебя,

и ты люби, не умирая…*

Рефлексия и самоанализ в темпераментном монологе обретают свою форму, часто с красноречивым, хорошо выполнившим свою конструкционную роль неологизмом: «Ни капли во мне нету бродскства / и рыженького волоска, / надмеднного превосходства, / прищура зрачка свысока».

Стихотворение «Рай в Таррагоне» и начинается экспрессивным монологом:

*Я устрицу ем, запивая

холодным испанским вином,

креветка хрустит золотая…

Зачем мы сидим здесь вдвоём?

А помнишь, мне горло вспороли,

чтоб выжечь вслед скальпелю рак,

готовя к покойника роли,

так что же, скажи мне, не так?*

Исповедальность героя вдруг оборачивается резкостью, но, возможно, это и есть извечный признак неразрешимости внутреннего конфликта: «Ну, что от меня ждёшь и хочешь? / я выжил себе вопреки, / а ты, словно надфилем точишь, / и в полдень не вижу ни зги! / Вот правнук уже скоро пискнет, / А я, что мальчишка во ржи… / Напильник не высечет искру / живую. Его отложи. / Жуй устрицу, рябчика тоже, / брюле с ахинеей смешай. / Сидим. Друг на друга похожи. / И это по-твоему рай?!».

Вмешательство внешнего фактора, или же, иными словами, нарушение свободы воли героем воспринимается крайне болезненно, что и естественно, и справедливо, и правильно. Но вот произошло роковое событие, свершилось как факт истории, как катастрофа, изгнание, предательство: «Мой суверенитет нарушен трижды / когда, зачем и кем, не вам ли знать…».

Очень подробно эта тема звучит в публицистическом полотне (летописи) «Перед распадом», самоиронично и трагично в небольшом стихотворении «Марш прощальный, вышибальный», в котором горько-шутливо поэт сравнивает себя с котом:

Попружиню на самой кромке,

сбалансирую: не сорвусь!

*Я один из твоих осколков,

дорогой Советский Союз,

от побед, от бед твоих стольких

(жил да был ты!) не отрекусь.

Не примкну ни к стаду, ни к стае,

я к твоей причастен судьбе.

Жизнь свою сам перелистаю,

сам сыграю марш по себе…

И авторское пояснение к названию и концовке: «Танцы на балах в офицерских собраниях заканчивались маршем. Вальс, полька, кадриль, мазурка, краковяк, снова вальс. Потом раз – и марш. Прощальный, вышибальный». Или «Не смертью героя»:

Не получилось жить,

чтоб «смертью смерть поправ».

Трепались

о правах, свободе, честности.

Где СССР?

Он без вести пропал,

погиб без боя

в неизвестной местности.*

Если вспомнить, в 1960-1970-е годы свой расцвет переживал особый жанр «монологов», вышедший за рамки лирической поэзии и смело шагнувший на театральную сцену (Театр на Таганке); самые же яркие из них были у А.Вознесенского, Е.Евтушенко и В.Высоцкого. Эти монологи полюбились читателю, ведь за театрализованной маской, какая бы она ни была, скрывался живой голос правды…

В лирике Юрия Кобрина такой приём также жив и ярок, например в стихотворении «Монолог нацпатриота» – об очередной попытке осквернить памятник Ганнибалу и Пушкину в Вильнюсе… Памятник, созданный по его собственному проекту.

«Маска» (способ открыть в художественном образе новую семантику) прекрасно реализована и подана в ярком стихотворении «Будни фараона», с древностью декораций и актуальностью наболевших современных реалий:

*Ещё нет русских, нет ещё литовцев,

есть майи, инки – жертвенные овцы,

и кровь людей не пьёт шайтан-майдан,

и море Чёрное не выкопал Богдан.*

В стихах постоянно воссоздаются и проявляются два родных поэту берега: Россия и Литва. Эмоционально их художественная транскрипция воплощается от высокой патриотической ноты до экспрессивной бытовой зарисовки… Это и есть его, радостный / нерадостный «дом»: «В истеричный вернувшись свой неуют, / что до нервов искусан бешеной лаской, / где в углы закатилась сверкучая ртуть, / я вхожу, улыбаясь: «Каторга, здравствуй!»».

Эмоциональный фон зашкаливает, поэт дополняет сказанное ещё вот такой колоритной инкрустацией: «и хрустела в зубах забавно морковь / и сластил языки поцелуй неумелый».

Есть и тонкий, лиричный образ, как это показывают известные «Декабрьские стихи»:

*Рождественская ночь, и ты, моя душа,

печальница моя, мой гений одинокий,

давай за нас с тобой мы выпьем не спеша

и посидим вдвоём в сомнении глубоком.*

Или в стихотворении «Ангел в сирени»: «Всё суета. Вот над Вильнюсом Ангел плывёт, / крылья его в лепестках белоснежной сирени, / это Господь нам надежду в Спасенье даёт, / в то, что услышим мы голос нежнейшей свирели».

Но он также встроен в текст на контрасте с горечью восприятия, грубостью жизни и подчёркнут выводом и концовкой: «и потому расточаются мрази и врази».

С тютчевским эпиграфом «Над русской Вильной стародавной / Родные теплятся кресты…» в стихотворении «Гульбе» Старая аптека» поэтом реализуется основная, не дающая покоя мысль и идея, которая соединяется с хорошо переданным образом Вильнюса:

*Вильна, Wilno, Vilnius и окрест –

могендовид, полумесяц, крест.

Три названья города… Историк,

если не предвзят, их не оспорит.

Как ни назови, а суть – одна,

коль маразмом не больна страна.

«Гульбе» – «Лебедь». Старая аптека.

Все лекарства есть для человека,

он, венец, подкидыш сатаны!

Взял Господь найдёныша в сыны,

чтоб перевоспитывать с рожденья

целый век до самого успенья…

Своеобразно происходит раскрытие идеи и замысла, вписанного в очень узнаваемую, пушкинскую или лермонтовскую образность и тему:

Свободы раб и стойкий паладин,

из тьмы на свет блестит твоя дорога,

кремнистый путь, и внемлешь ты один,

чтоб умереть, как Блок, без некролога.*

Трудно переоценить в художественном мире Юрия Кобрина роль и образ Пушкина. Начиная с вот такой максимы, эта тема велика и неисчерпаема: «Черты ненужные сотру / какие б царь ни принял позы / Чем был бы памятник Петру / Без пушкинских стихов и прозы?». Цикл «Гены Ганнибала», давший название одной из книг поэта, раскрывает новое и индивидуальное, истинно своё восприятие.

И вот две строфы первого стихотворения, пронизанные особенной чуткостью к родившемуся образу, да и рождённые совершенно оригинальной мыслью:

*Но ягода такая красная...

Но ветвь в мороз такая голая!

Что в клювы ягода опасная

вкатилась раскалённым оловом.

И птицы враз обезголосели.

Застыл на горле сгусток крови.

Мир из объёмного стал плоским,

миниатюрным из огромного.*

Озябшие слова-птицы словно несут на себе и такой трагический, «пушкинский» итог: «Он разве знал, неловко падая / на свой последний в жизни снег, / что зяблики пушистым градом / с ветвей падут в ладони мне».

Максимы (краткое изречение, содержащее основную идею или принцип) раскрывают именно стремительную вспышку и мгновенность распаковки мысли, как сам поэт и говорит: «Томами свой труд не числи, / прими за основу основ: / высокое качество мысли – / в меньшем количестве слов!». Творческая позиция («Маршрут»): «Когда влеку своё стихотворенье / к вершине, и всегда маршрут мой крут, / к скале непониманья, я в сомненье / надеюсь, это – не Сизифов труд». Или «Антитезис»: «Мир посетил. Блажен не стал / в минуты роковые скотства, / но и тогда роптать не стал, / а предпочёл стихов юродство».

*– Где ты живёшь, дай ответ! –

Если б меня спросили…

– Тело моё в Литве,

сердце моё в России.*

Отсюда у поэта яркое и болевое «Не эмигрант»: «На той земле, которой больше нет, / моей до боли, что б ни говорили нам, / отвергнув ложь, хулу её, навет, / живу и никуда не эмигрировал».

Портретные катрены вместили обширную мозаику поэтических имён: Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Толстой, Чехов, Блок, Волошин, Ахматова, Цветаева, Ходасевич, Бродский, Вознесенский, Ахмадулина, Евтушенко… Ничего наносного, неискреннего, или же ещё пуще – пафосного…

Все они удивительно живы, как будто схваченные, каждый по-своему, в свой собственный «момент истины». Этим очень редким качеством отличаются и стихи «Из венка Иосифу», особенно первое, написанное в мае 1964 года, в котором чутко, особым образом звучит пространство и переживание, и всё становится изначально понятным.

*Но день грядёт. И грянет бой.

Россия, сколько своенравных

с твоей сливаются судьбой!

Ночь.

Сон глубок.

Надёжны ставни

в селе, поставленном вразлёт.

Спят Игори и Ярославны.

Серп-сторож по небу плывёт,

а молот кандалы куёт.*

В заключение вспомним о том, что правдивость стиха – это вовсе не приверженность той или иной идее, ибо она всегда остаётся неприкосновенным правом художника. Но лишь истинное «звучанье» своих собственных струн, которое так необходимо сейчас читателю, как ему необходимы увлекательные, или – увлекающие, погружающие в себя, поэтические книги.